基金會電子報徵稿原則

一、我們接受會員生活心得點滴、資訊分享、或是學習心得,中英文皆可,歡迎大家來投稿。

二、來稿必須出示真實姓名,但可以用筆名刊登。

三、在不違反作者原意下,編輯組有權刪改來稿。若您不希望我們做任何刪改,請事先註明。

四、基金會電子報將不刊登任何涉及惡意批評或人身攻擊的文章。

五、來稿請E-Mail到 [email protected]。

六、來稿若需打字,字跡須寫清楚,可以email 到 [email protected] 或是交給活動中心櫃台。

2023

一、我們接受會員生活心得點滴、資訊分享、或是學習心得,中英文皆可,歡迎大家來投稿。

二、來稿必須出示真實姓名,但可以用筆名刊登。

三、在不違反作者原意下,編輯組有權刪改來稿。若您不希望我們做任何刪改,請事先註明。

四、基金會電子報將不刊登任何涉及惡意批評或人身攻擊的文章。

五、來稿請E-Mail到 [email protected]。

六、來稿若需打字,字跡須寫清楚,可以email 到 [email protected] 或是交給活動中心櫃台。

2023

《貓王》蔡淑媛

從小到大直至二十九歲出國,我一直與父母以及七個手足弟妹住在一起,每天過著「鬧熱滾滾」的日子.我們的住家是前有店面,房間圍繞著一方天井的台灣傳統式平房,橫面不寬但縱深頗長.一家大小十口,加上從鄉下前來寄居讀中學的堂哥與表姊,以及一個在家幫傭的歐巴桑(多年的共同生活已親如自家人),在大約只有三千square feet左右擁擠的環境中,我們還留著一方小小的地面與空間 餵養著貓咪.

在此首先聲明,我們並非「貓奴」或「貓迷」的家庭.但是能順利地養到一隻合意的貓咪懶洋洋地依偎在懷裡,或有意無意間在「腳腿」邊貼過來又溜過去,對於整天為生活而忙碌,為學業而用心的全家大小來說,多少能帶來一番療癒的作用.更何況有了貓咪駐紮在家,在天花板跑動的老鼠陣,或乖乖地禁足失聲,或遷移別處,讓我們能夠一夜安睡到天明.

前前後後,我們一共餵養過多少隻貓,雖非天文數字,但也已無從計數.因為所有的貓咪全長著一臉極為相似的面孔,除了幾隻毛色極端特殊,或者幹過幾樁令人難忘事件者之外,其他的貓仔就逐漸會從記憶之中消失.

離開了台灣故鄉,我們移居到美南大城德州休士頓.在休士頓居住了40多年的平房後院,因為鋪上了木板,顯得平整寬闊而又潔淨.我相當喜愛園藝種植,所以屋後庭院花木扶疏,紅綠爭豔.可能基於這樣的原因,經常會有成群的野鴿子與小麻雀從牆外飛來駐足.「三不五時」還能看到美麗的紅雀鳥(cardinal)停留覓食.除此之外,或早或晚,還會有一些野生小動物(raccoon﹑opossum)以及流浪貓(stray cat)輪番光顧.我不厭其煩地每天清晨起床就開門走到back yard,在瓷盤內倒飼料餵食.流浪貓來來去去大約有四五隻之多.

其中一隻orange cat引起了我無限的舊日之思.這隻貓咪和年輕在家時養過的大黃貓,不僅毛色全然相同,甚至當牠仰望凝視著我的時候,那份溫柔深沉的眼神,讓我感到似曾相識.我的喉頭冷不防會湧起一陣哽咽,內心會冒出天馬行空的狂想~~會是你嗎? 經過了N次的生死輪迴,翻越千山萬水前來與我再續前緣? 可是當年的青春少艾已被無情歲月折磨出了龍鍾老態,你還能認得出我嗎?……

那隻黃褐色的大貓駐進我家的時候,我正在台北的大學校園裡過著自由自在的生活.母親每次來信,總不忘誇讚一番大黃貓是多麼乖巧又能幹;一身金色的柔毛是多麼豐厚又潤澤.她甚至連左鄰右舍對貓咪的讚美,也一字不漏地描繪出來.

第一次與大黃貓見面是大三那年的寒假.未見到之前,每次看到母親信裡對牠的描述,總以為她在「澎風」誇大,一旦面對,才知她所言不虛.牠全身橘黃毛色的深淺紋路優雅地交互排列,綠光閃爍的雙眼,修長有型的四肢,幾乎就是山大王老虎的縮身.

牠的身材差不多有中型貓咪的兩倍大.當牠放開四肢,安穩地走過地面時,那種不怒而威,君臨天下的風度與氣概,稱牠一聲「貓王」,大概見過牠的人都不會反對.我們不曾見牠捕過一隻老鼠,但是自從牠大駕光臨之後,我家的前後裡外從此長夜幽寂,沒再聽到鼠輩的「走衝」奔跑聲.

母親怕冷,大概因為生育了八個子女把身體掏虛了,所以在寒夜的「暗暝」,她總不忘在棉被下置放一隻熱水袋.不知道從甚麼時候開始,大黃貓取代了熱水袋的功用,悶聲不響地捲伏在棉被裡母親的腳底下,暖和了母親冰冷的腳板.這麼溫柔體貼的對待,難怪母親對牠寵愛有加,猶如寵愛當年幼小的我們.

每天清晨,當身為藥劑師的父親經營的西藥局開門營業,大黃貓照例會高踞在面對街面,長方形玻璃櫃檯上那疊厚厚的衛生紙包上.牠或站立或倒臥,身態雍容,不失王者的風範.過路的小學生,背著書包一奔一跳走到牠面前,會停下腳步,摸摸牠的皮毛,拉拉牠的尾巴.大黃貓頗能體會到小學生們沒有惡意且充滿愛心的「攪擾」,牠會用平和友善的聲音喵喵地回應.小學生口裡呢喃著喵~喵~喵…,然後高興地對著學校的方向半走半跑而去.

大黃貓統治我們家的領域之餘,逐漸把貓之王國拓展至左鄰與右舍.牠每天按步當車,把王國周遭巡迴一番,「厝邊頭尾」都大表歡迎,根據鄰居們的說法,由於大黃貓的定時光臨,在他們家為非作亂的鼠群也都逃得精光.人人都誇讚牠是一隻有教養的貓,容易親近但不會給人製造任何麻煩.每次聽到鄰居老小大眾的讚美,母親總是包攬全收~~「當然是我的教化之功啦!」 可不是嗎? 她大半生孕育栽培了我們八個人人誇讚的有教養的好子女,要「教化」一隻雙手就能捧起的毛小孩,對她來說,根本不必花費「吹灰之力」.

有一天黃昏,「日頭」剛剛墜落壽山巔,赭紅色的暮靄壟罩著大半天空.大黃貓一如往常前往「厝邊四界」巡邏完畢,當牠安步當車走跨過我家門前,那條狹窄的三鳳中街時,忽然有一輛由兩個軍人駕駛的中型吉普車(jeep)急駛而過.只聽到〃碰〃的一聲響,大黃貓遭撞且被拋出了兩丈遠.吉普車上的駕駛並未停車下來看個究竟,依然以衝鋒陷陣的速度飛快離去.

大黃貓掙扎著從地面爬站起來,支撐著已經無法平衡的身體,腳步顛顛走進了我家門內母親跟前.牠看著母親,嗚咽了幾聲,打了一陣顫抖,然後倒下徐徐閉上了已經黯然無光的眼睛.母親趕快蹲下去抱起牠那餘溫猶存的身體,痛哭失聲,眼淚如湧泉般直洩下來.……

時光飛逝,如今的我寄居海外異域已逾五十年.在人生歲月的向晚之年,特別是在陰雨綿綿的深秋日暮,對於遠離了半個多世紀的故鄉與親人,產生了特別深厚的思念.鄉愁猶如辭枝落葉,在寒風中四處飄蕩,欲罷而不能.在重重疊疊紛至沓來的回憶之影像中,母親與大黃貓形影不離,日夜相隨的溫馨畫面,總會在秒間自動地躍上我的心頭.

(11/25/2023)

在此首先聲明,我們並非「貓奴」或「貓迷」的家庭.但是能順利地養到一隻合意的貓咪懶洋洋地依偎在懷裡,或有意無意間在「腳腿」邊貼過來又溜過去,對於整天為生活而忙碌,為學業而用心的全家大小來說,多少能帶來一番療癒的作用.更何況有了貓咪駐紮在家,在天花板跑動的老鼠陣,或乖乖地禁足失聲,或遷移別處,讓我們能夠一夜安睡到天明.

前前後後,我們一共餵養過多少隻貓,雖非天文數字,但也已無從計數.因為所有的貓咪全長著一臉極為相似的面孔,除了幾隻毛色極端特殊,或者幹過幾樁令人難忘事件者之外,其他的貓仔就逐漸會從記憶之中消失.

離開了台灣故鄉,我們移居到美南大城德州休士頓.在休士頓居住了40多年的平房後院,因為鋪上了木板,顯得平整寬闊而又潔淨.我相當喜愛園藝種植,所以屋後庭院花木扶疏,紅綠爭豔.可能基於這樣的原因,經常會有成群的野鴿子與小麻雀從牆外飛來駐足.「三不五時」還能看到美麗的紅雀鳥(cardinal)停留覓食.除此之外,或早或晚,還會有一些野生小動物(raccoon﹑opossum)以及流浪貓(stray cat)輪番光顧.我不厭其煩地每天清晨起床就開門走到back yard,在瓷盤內倒飼料餵食.流浪貓來來去去大約有四五隻之多.

其中一隻orange cat引起了我無限的舊日之思.這隻貓咪和年輕在家時養過的大黃貓,不僅毛色全然相同,甚至當牠仰望凝視著我的時候,那份溫柔深沉的眼神,讓我感到似曾相識.我的喉頭冷不防會湧起一陣哽咽,內心會冒出天馬行空的狂想~~會是你嗎? 經過了N次的生死輪迴,翻越千山萬水前來與我再續前緣? 可是當年的青春少艾已被無情歲月折磨出了龍鍾老態,你還能認得出我嗎?……

那隻黃褐色的大貓駐進我家的時候,我正在台北的大學校園裡過著自由自在的生活.母親每次來信,總不忘誇讚一番大黃貓是多麼乖巧又能幹;一身金色的柔毛是多麼豐厚又潤澤.她甚至連左鄰右舍對貓咪的讚美,也一字不漏地描繪出來.

第一次與大黃貓見面是大三那年的寒假.未見到之前,每次看到母親信裡對牠的描述,總以為她在「澎風」誇大,一旦面對,才知她所言不虛.牠全身橘黃毛色的深淺紋路優雅地交互排列,綠光閃爍的雙眼,修長有型的四肢,幾乎就是山大王老虎的縮身.

牠的身材差不多有中型貓咪的兩倍大.當牠放開四肢,安穩地走過地面時,那種不怒而威,君臨天下的風度與氣概,稱牠一聲「貓王」,大概見過牠的人都不會反對.我們不曾見牠捕過一隻老鼠,但是自從牠大駕光臨之後,我家的前後裡外從此長夜幽寂,沒再聽到鼠輩的「走衝」奔跑聲.

母親怕冷,大概因為生育了八個子女把身體掏虛了,所以在寒夜的「暗暝」,她總不忘在棉被下置放一隻熱水袋.不知道從甚麼時候開始,大黃貓取代了熱水袋的功用,悶聲不響地捲伏在棉被裡母親的腳底下,暖和了母親冰冷的腳板.這麼溫柔體貼的對待,難怪母親對牠寵愛有加,猶如寵愛當年幼小的我們.

每天清晨,當身為藥劑師的父親經營的西藥局開門營業,大黃貓照例會高踞在面對街面,長方形玻璃櫃檯上那疊厚厚的衛生紙包上.牠或站立或倒臥,身態雍容,不失王者的風範.過路的小學生,背著書包一奔一跳走到牠面前,會停下腳步,摸摸牠的皮毛,拉拉牠的尾巴.大黃貓頗能體會到小學生們沒有惡意且充滿愛心的「攪擾」,牠會用平和友善的聲音喵喵地回應.小學生口裡呢喃著喵~喵~喵…,然後高興地對著學校的方向半走半跑而去.

大黃貓統治我們家的領域之餘,逐漸把貓之王國拓展至左鄰與右舍.牠每天按步當車,把王國周遭巡迴一番,「厝邊頭尾」都大表歡迎,根據鄰居們的說法,由於大黃貓的定時光臨,在他們家為非作亂的鼠群也都逃得精光.人人都誇讚牠是一隻有教養的貓,容易親近但不會給人製造任何麻煩.每次聽到鄰居老小大眾的讚美,母親總是包攬全收~~「當然是我的教化之功啦!」 可不是嗎? 她大半生孕育栽培了我們八個人人誇讚的有教養的好子女,要「教化」一隻雙手就能捧起的毛小孩,對她來說,根本不必花費「吹灰之力」.

有一天黃昏,「日頭」剛剛墜落壽山巔,赭紅色的暮靄壟罩著大半天空.大黃貓一如往常前往「厝邊四界」巡邏完畢,當牠安步當車走跨過我家門前,那條狹窄的三鳳中街時,忽然有一輛由兩個軍人駕駛的中型吉普車(jeep)急駛而過.只聽到〃碰〃的一聲響,大黃貓遭撞且被拋出了兩丈遠.吉普車上的駕駛並未停車下來看個究竟,依然以衝鋒陷陣的速度飛快離去.

大黃貓掙扎著從地面爬站起來,支撐著已經無法平衡的身體,腳步顛顛走進了我家門內母親跟前.牠看著母親,嗚咽了幾聲,打了一陣顫抖,然後倒下徐徐閉上了已經黯然無光的眼睛.母親趕快蹲下去抱起牠那餘溫猶存的身體,痛哭失聲,眼淚如湧泉般直洩下來.……

時光飛逝,如今的我寄居海外異域已逾五十年.在人生歲月的向晚之年,特別是在陰雨綿綿的深秋日暮,對於遠離了半個多世紀的故鄉與親人,產生了特別深厚的思念.鄉愁猶如辭枝落葉,在寒風中四處飄蕩,欲罷而不能.在重重疊疊紛至沓來的回憶之影像中,母親與大黃貓形影不離,日夜相隨的溫馨畫面,總會在秒間自動地躍上我的心頭.

(11/25/2023)

《Coldplay》吳連山

上個月, 9/29 & 9/30, 兩天, 英國樂團Coldplay, 在我家附近的Rose Bowl stadium, Pasadena, California, 演唱. 整個會場92,542個座位全部爆滿. 掀起一陣子高潮. Coldplay (台灣翻譯做 酷玩樂團) 聽說, 11/11日及12日兩天, 要來台灣. 會在高雄國家體育場 (世運主場館) 演唱. 6年前 (2017), 他們曾經來台灣桃園舉辦過演唱會. 當時就吸引了8萬名觀眾進場觀看. 創下驚人記錄,相信這次會更熱鬧, 更多觀衆 .

我個人也是Coldplay的歌迷. 早在1999年, 他演唱yellow這首歌時, 就深深的喜愛他的歌. 其他歌曲如: “Viva La Vida”, “Clocks”, “A Sky Full Of Stars” , “Paradise” 及 “My Universe” 等, 我也很愛聆聽. 尤其2021 年11月 21日 他們和韓國的子彈樂團(BTS) 共同在2021 American Music Awards演唱. 表演 他們兩團首次聯合出版的My Universe. 看現場上的瘋狂景況, 我多麽希望自己那天也能在現場, 領受年輕人狂歡的情景.

我個人喜愛Coplay , 除了因為他們的歌曲很感性, 另外有四個情形也是他們很特殊的地方:

這個樂園是1998一群就讀於University College, London的學生組成的. 先是由鋼琴手兼歌手的Chris Martin (b. March 2, 1977, Exeter, England) 和吉他手 Jonny Buckland (b. September 11, 1977, London) 人合作. 後來再加入同學 Guy Berryman (b. April 12, 1978, Kirkcaldy, Scotland) 做bass 及 Will Champion (b. July 31, 1978, Southampton, England), 他本來是吉他手, 後來改成鼓手. 後來Philip Christopher Harvey再加入 (b. 29 August 1976), 是這個樂團的經理. 他們五個人從一開始到現在, 都合作無間. 而且感情都很好, 宛如一家人. 不像有一些樂團, 如The Beatles, The Eagles, Simon & Garfunkel, One Direction, BTS…等等, 出名後, 就分道揚鏢. 各自出版個人專輯. 後來就不了了之. 再也聽不到到他們的聲音.

另外一個原因, 是他們對社會正義的支持: 當他們開始做世界巡迴演唱時, 在Buenos Aires, 就演唱伊朗人的抗議歌曲, ”Baraye”.( 這首歌的歌詞是在反映伊朗人名民渴望自由並透過tweets, 讓人民表達他們在極權政府管制下的生活體驗). 後來變成伊朗全國年輕人反抗殘暴政府的一個信號. 在伊朗, 如果唱這首歌, 會被抓去關. 後來被放逐的伊朗女演員, Golshifteh Farahani與Coldplay 共同演唱這首歌. 並在81 個國家的電影院播放. 不到幾天, 就有4千萬個觀看者. 最初播放這首歌的人, Shervin Hajipour, 馬上被逮捕. Farahani一直很感激Coldplay 的協助. 說這是Coldplay给伊朗人的禮物.

除了對社會正義的的關注外, Coldplay也用行動喚起大家對sustainability & carbon-emissions的關心. 據統計, 在英國, 每年一般的演唱會,總是帶來405,000頓的greenhouse gasses. 這個對環境汙染是很大的影響. Coldplay從2019到2022年, 就停止演唱會. 到2022年才再開始巡迴演唱. 聽他們說2025年以後, 就不再出版新歌曲. 只要巡迴演唱. 他們用Kinetic dance floors利用觀衆活動產生的熱能作為節目的電源. 他也鼓勵觀衆們, 儘可能搭大衆運輸或騎e-bike到會場. 整個演唱會的電源也都用再生能源.

另外, 受到Black Lives Matter示威活動和 Gay Pride 遊行的影響, 在他2021年發行的專輯, ”Music of the Spheres” 內, 許多歌曲也都在傳遞平權的信息: 每個人不分種族,性別, 及性向, 都應該有同樣的權利.

如果你也喜愛他的歌, 就請到Coldplay Official Website去找尋你們附近地方, 何時有演唱會. 如果是在台灣, 11/11 和12 日, 這兩天, 找一天, 搭高鐵到高雄, 聽一場演唱會再回家. 讓你充電, 享受年輕音樂的狂歡. 這也是很有意義的一日遊! 吳連山 (10/25/2023)

https://youtu.be/yKNxeF4KMsY?si=kkcM2yLBtAEfKyk2

Image copy from Coldplay/Spotify

我個人也是Coldplay的歌迷. 早在1999年, 他演唱yellow這首歌時, 就深深的喜愛他的歌. 其他歌曲如: “Viva La Vida”, “Clocks”, “A Sky Full Of Stars” , “Paradise” 及 “My Universe” 等, 我也很愛聆聽. 尤其2021 年11月 21日 他們和韓國的子彈樂團(BTS) 共同在2021 American Music Awards演唱. 表演 他們兩團首次聯合出版的My Universe. 看現場上的瘋狂景況, 我多麽希望自己那天也能在現場, 領受年輕人狂歡的情景.

我個人喜愛Coplay , 除了因為他們的歌曲很感性, 另外有四個情形也是他們很特殊的地方:

這個樂園是1998一群就讀於University College, London的學生組成的. 先是由鋼琴手兼歌手的Chris Martin (b. March 2, 1977, Exeter, England) 和吉他手 Jonny Buckland (b. September 11, 1977, London) 人合作. 後來再加入同學 Guy Berryman (b. April 12, 1978, Kirkcaldy, Scotland) 做bass 及 Will Champion (b. July 31, 1978, Southampton, England), 他本來是吉他手, 後來改成鼓手. 後來Philip Christopher Harvey再加入 (b. 29 August 1976), 是這個樂團的經理. 他們五個人從一開始到現在, 都合作無間. 而且感情都很好, 宛如一家人. 不像有一些樂團, 如The Beatles, The Eagles, Simon & Garfunkel, One Direction, BTS…等等, 出名後, 就分道揚鏢. 各自出版個人專輯. 後來就不了了之. 再也聽不到到他們的聲音.

另外一個原因, 是他們對社會正義的支持: 當他們開始做世界巡迴演唱時, 在Buenos Aires, 就演唱伊朗人的抗議歌曲, ”Baraye”.( 這首歌的歌詞是在反映伊朗人名民渴望自由並透過tweets, 讓人民表達他們在極權政府管制下的生活體驗). 後來變成伊朗全國年輕人反抗殘暴政府的一個信號. 在伊朗, 如果唱這首歌, 會被抓去關. 後來被放逐的伊朗女演員, Golshifteh Farahani與Coldplay 共同演唱這首歌. 並在81 個國家的電影院播放. 不到幾天, 就有4千萬個觀看者. 最初播放這首歌的人, Shervin Hajipour, 馬上被逮捕. Farahani一直很感激Coldplay 的協助. 說這是Coldplay给伊朗人的禮物.

除了對社會正義的的關注外, Coldplay也用行動喚起大家對sustainability & carbon-emissions的關心. 據統計, 在英國, 每年一般的演唱會,總是帶來405,000頓的greenhouse gasses. 這個對環境汙染是很大的影響. Coldplay從2019到2022年, 就停止演唱會. 到2022年才再開始巡迴演唱. 聽他們說2025年以後, 就不再出版新歌曲. 只要巡迴演唱. 他們用Kinetic dance floors利用觀衆活動產生的熱能作為節目的電源. 他也鼓勵觀衆們, 儘可能搭大衆運輸或騎e-bike到會場. 整個演唱會的電源也都用再生能源.

另外, 受到Black Lives Matter示威活動和 Gay Pride 遊行的影響, 在他2021年發行的專輯, ”Music of the Spheres” 內, 許多歌曲也都在傳遞平權的信息: 每個人不分種族,性別, 及性向, 都應該有同樣的權利.

如果你也喜愛他的歌, 就請到Coldplay Official Website去找尋你們附近地方, 何時有演唱會. 如果是在台灣, 11/11 和12 日, 這兩天, 找一天, 搭高鐵到高雄, 聽一場演唱會再回家. 讓你充電, 享受年輕音樂的狂歡. 這也是很有意義的一日遊! 吳連山 (10/25/2023)

https://youtu.be/yKNxeF4KMsY?si=kkcM2yLBtAEfKyk2

Image copy from Coldplay/Spotify

《台灣夜市》Michael Chen

在台灣,夜市不僅是一種美食饗宴,更是多元文化的結晶,營造出充滿情感共鳴的環境。而在美國逛夜市、準備擺攤設備與物料、還需要運用中英文同時進行交流,對於我來說真是新奇又有挑戰的嘗試,以下是我覺得這次活動非常有吸引力的特點:

1.多元的美食

台灣夜市以其令人垂涎三尺的美食而著名,這是讓人上癮的首要原因,而在這邊你也吃的到你想品嚐傳統的台灣小吃如小籠包、臭豆腐、蚵仔煎,夜市總能滿足你的味蕾。

2.熙來攘往的環境

夜市不僅提供美食,還有購以及娛樂的場所。夜市的熙來攘往,讓人感受到濃厚的生活氛圍,彷彿一場縮小版的嘉年華。遊客可以漫遊於攤位之間,品嚐美食,逛街,參加小遊戲,甚至享受街頭藝術表演,這種活力充沛的環境讓人難以忘懷。

3.文化的多樣性

台灣夜市是一個多元文化的縮影。你可以夜市品嚐到來自台灣的美食,了解台灣多元文化的精髓。這種文化多樣性使夜市成為一個具有吸引力的旅遊目的地,讓人不斷迷戀。

4.情感的共鳴

台灣夜市充滿了人情味和溫暖。攤主和遊客之間的互動,分享食物的樂趣,彼此之間的微笑和友好態度,都讓人產生情感的共鳴。這種情感連結讓夜市成為一個讓人上癮的地方,遊客總是樂意再次回來。

總結來說,台灣夜市是一個充滿活力、美味、文化和情感的地方。其多元性和吸引力使人難以抗拒,成為許多人日常生活的一部分。在這裡,人們可以品嚐美食、體驗文化,這正是夜市吸引人的原因。如果你還未體驗過台灣夜市,不妨明年親身體驗一番。

1.多元的美食

台灣夜市以其令人垂涎三尺的美食而著名,這是讓人上癮的首要原因,而在這邊你也吃的到你想品嚐傳統的台灣小吃如小籠包、臭豆腐、蚵仔煎,夜市總能滿足你的味蕾。

2.熙來攘往的環境

夜市不僅提供美食,還有購以及娛樂的場所。夜市的熙來攘往,讓人感受到濃厚的生活氛圍,彷彿一場縮小版的嘉年華。遊客可以漫遊於攤位之間,品嚐美食,逛街,參加小遊戲,甚至享受街頭藝術表演,這種活力充沛的環境讓人難以忘懷。

3.文化的多樣性

台灣夜市是一個多元文化的縮影。你可以夜市品嚐到來自台灣的美食,了解台灣多元文化的精髓。這種文化多樣性使夜市成為一個具有吸引力的旅遊目的地,讓人不斷迷戀。

4.情感的共鳴

台灣夜市充滿了人情味和溫暖。攤主和遊客之間的互動,分享食物的樂趣,彼此之間的微笑和友好態度,都讓人產生情感的共鳴。這種情感連結讓夜市成為一個讓人上癮的地方,遊客總是樂意再次回來。

總結來說,台灣夜市是一個充滿活力、美味、文化和情感的地方。其多元性和吸引力使人難以抗拒,成為許多人日常生活的一部分。在這裡,人們可以品嚐美食、體驗文化,這正是夜市吸引人的原因。如果你還未體驗過台灣夜市,不妨明年親身體驗一番。

《11/15/2023 Galveston一日遊 》Theresa

2023年11月15日一日遊活動, 在大塞車的情況下, 將出發時間延後20分鐘, 於8點50分全員到齊順利出發。這次的旅遊造訪2個景點: 第一個地方是Ocean Star Offshore Drilling Rig Museum, 第二個地方是Galveston Ferry Terminal。

Ocean Star Offshore Drilling Rig Museum這座獨特的博物館位於Galveston的海邊, 雖然外表上看起來並不是很顯眼, 但在我們登上退役的海上鑽井平台參觀三層樓的室內/外展覽後, 即被豐富的內容深深的吸引住。解說員先從石化產品在我們日常中無所不在介紹起, 導入石化業對我們生活的重要性, 然後以歷史上的重要事件和科技的發展史對比鑽井的技術發展過程, 循序漸進淺顯易懂, 讓人不得不佩服人類的智慧和點點滴滴累積的成果。

展覽廳內有理論陳述、圖表分析、影片介紹, 也有實體擺設。從潛水、探勘、海底層鑽井到管線鋪陳……等等, 內容多元又複雜,讓人有種知識爆炸的感覺。幸好複雜的陳述旁, 總有些Q&A, 透過簡單的問答幫我們捕捉到重點。否則我們怎能知道petroleum、 oil 和nature gas的區分呢? 我們又怎能知道,看似一根鋼管,卻是管中有管,周圍又有無數的管成束圍繞呢? 有趣的是, 我們看到大大鑽井的工具頭居然是diamond rock做的。哇! 價值不菲呀!

戶外的展覽, 每一件都是又大又粗, 有種撞不壞的感覺。站在鐵塔下, 每一個人都變成小人物了。俗語說: 隔行如隔山。聖誕樹本應該是有很漂亮裝飾的樹, 在此處卻成了裝有各種開關的控制設備。看看天空飛翔的鳥兒和水中自在的魚兒, 不禁為環保問題的抗爭和能源問題的突破感到憂心糾結。希望早日能找到好的解決之道, 未來仍有用不盡的資源和乾淨的環境。

午餐在Golden Corral Buffet & Grill 吃包肥,琳瑯滿目的食物,還沒有全吃過一遍就已經將肚子填得飽飽的了。飯後沿著海邊數著浪花一朵朵, 好像通過時光隧道登上Galveston 渡輪。 原本私人經營的渡輪, 歸於市政府後,1949年開始免費營運, 現在由德州公路局接管,這項為所有旅客提供的渡輪服務,一年365天,每天24小時日夜不停歇, 往返於Galveston 和Bolivar Peninsula之間。

大部分的鄉親們都搭過Galveston渡輪, 但也很久很久沒來。 三位幸運兒一上船就看到海豚表演, 真叫人羨慕! 碧海藍天和三五成群的海鷗構畫出祥和美麗的景觀。忠勇兄的餵食引來了成群海鷗的俯衝、滑翔、旋轉,帶來了震撼和歡呼,大家也藉此光景趕快照相, 留下美好的回憶。秋天的海風帶著些許的涼意, 幸好二樓船艙內有提供乾淨的洗手間和休息的板凳, 大家快快樂樂出海平平安安回到岸邊。

連日的下雨和未達數的報名名額為此次的旅遊增添了變數, 感謝老天爺的幫忙和鄉親們的踴躍參與,才使得這次的Galveston之旅能夠在大好天氣下成行。 在此特別感謝News, 在我來不及趕到活動中心開門時,為大家開門! 感謝一日遊義工團隊大家的幫忙, 讓活動能順利推行! 感謝照相的朋友們分享以及Gloria 幫大家做兩個影片留下歡樂時光! 感謝各位鄉親們, 認識您們真好!

Ocean Star Offshore Drilling Rig Museum這座獨特的博物館位於Galveston的海邊, 雖然外表上看起來並不是很顯眼, 但在我們登上退役的海上鑽井平台參觀三層樓的室內/外展覽後, 即被豐富的內容深深的吸引住。解說員先從石化產品在我們日常中無所不在介紹起, 導入石化業對我們生活的重要性, 然後以歷史上的重要事件和科技的發展史對比鑽井的技術發展過程, 循序漸進淺顯易懂, 讓人不得不佩服人類的智慧和點點滴滴累積的成果。

展覽廳內有理論陳述、圖表分析、影片介紹, 也有實體擺設。從潛水、探勘、海底層鑽井到管線鋪陳……等等, 內容多元又複雜,讓人有種知識爆炸的感覺。幸好複雜的陳述旁, 總有些Q&A, 透過簡單的問答幫我們捕捉到重點。否則我們怎能知道petroleum、 oil 和nature gas的區分呢? 我們又怎能知道,看似一根鋼管,卻是管中有管,周圍又有無數的管成束圍繞呢? 有趣的是, 我們看到大大鑽井的工具頭居然是diamond rock做的。哇! 價值不菲呀!

戶外的展覽, 每一件都是又大又粗, 有種撞不壞的感覺。站在鐵塔下, 每一個人都變成小人物了。俗語說: 隔行如隔山。聖誕樹本應該是有很漂亮裝飾的樹, 在此處卻成了裝有各種開關的控制設備。看看天空飛翔的鳥兒和水中自在的魚兒, 不禁為環保問題的抗爭和能源問題的突破感到憂心糾結。希望早日能找到好的解決之道, 未來仍有用不盡的資源和乾淨的環境。

午餐在Golden Corral Buffet & Grill 吃包肥,琳瑯滿目的食物,還沒有全吃過一遍就已經將肚子填得飽飽的了。飯後沿著海邊數著浪花一朵朵, 好像通過時光隧道登上Galveston 渡輪。 原本私人經營的渡輪, 歸於市政府後,1949年開始免費營運, 現在由德州公路局接管,這項為所有旅客提供的渡輪服務,一年365天,每天24小時日夜不停歇, 往返於Galveston 和Bolivar Peninsula之間。

大部分的鄉親們都搭過Galveston渡輪, 但也很久很久沒來。 三位幸運兒一上船就看到海豚表演, 真叫人羨慕! 碧海藍天和三五成群的海鷗構畫出祥和美麗的景觀。忠勇兄的餵食引來了成群海鷗的俯衝、滑翔、旋轉,帶來了震撼和歡呼,大家也藉此光景趕快照相, 留下美好的回憶。秋天的海風帶著些許的涼意, 幸好二樓船艙內有提供乾淨的洗手間和休息的板凳, 大家快快樂樂出海平平安安回到岸邊。

連日的下雨和未達數的報名名額為此次的旅遊增添了變數, 感謝老天爺的幫忙和鄉親們的踴躍參與,才使得這次的Galveston之旅能夠在大好天氣下成行。 在此特別感謝News, 在我來不及趕到活動中心開門時,為大家開門! 感謝一日遊義工團隊大家的幫忙, 讓活動能順利推行! 感謝照相的朋友們分享以及Gloria 幫大家做兩個影片留下歡樂時光! 感謝各位鄉親們, 認識您們真好!

《Salt Mine》吳連山

我小時候到我們鹿港海邊, 總會看到人家在鹽田上曬 鹽. 附近有一個露天的鹹水游泳池. 我也曾經在那裡偷游泳. 所以記憶中的鹽巴是白色的. 只是顆粒或晶體有粗細不同而已..

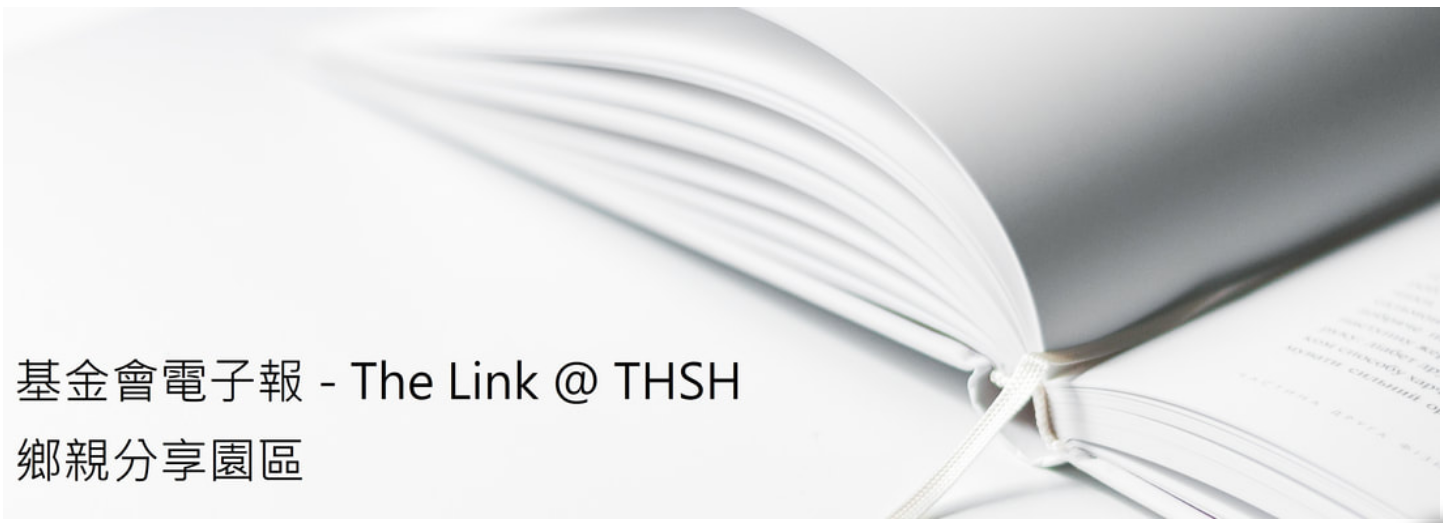

最近到波蘭第二大城 ( Krakow)遊覽. 發現一個聯合國Unesco 登記的世界級的地下寶藏, : Wieliczka Salt Mine (又稱Krakow Salt Mine). 這個鹽礦是黑色的. 而且是在整座山內的礦坑. 真是非常奇特. 就想介紹給沒去過的人, 希望下一次有機會到波蘭遊玩時, 一定不要錯過這個景點.

它是13世紀開始開採, 並生產桌上食用的鹽(灰黑色). 1368年波蘭國王授權The Saltworks Statute. 制訂採礦和出售鹽礦的規定. 那時候鹽礦的收益是波蘭全國所得的1/3. 在1770年代有部分的地區開放給觀光客參觀. 第二次世界大戰期間波蘭被德國佔領. 這個鹽礦坑禁止參觀, 專做生產用. 1978年UNESCO將此地類列為世界文化傳統保留區. 這裡的採礦工作一直到1996 年才停止.

這個礦坑深度高達327 公尺. 比Eiffel Tower的高度還多出10英呎. 要下去, 共分九個階段. 先要走380個階梯才能到達第一個階段. 一般觀光客只能到這九個階段的第三段, 約135公尺深. 而觀光的路線約3公里長.共有 800 個階梯.

整個礦坑除了有一些木頭是用來支撐坑洞的通道, 讓它不會塌陷外. 其餘的, 如路面, 牆壁, 天花板, 全部都是鹽做的. 而且也都是灰黑色的. 連教堂, 雕像, 吊燈, 殿堂….等等, 全部都是鹽礦做成的. 真的是奇景 . 尤其是吊燈看起來像玻璃. 實際上是從鹽石上彫刻的很大塊的鹽水晶. 非常透明. 坑內牆壁也都是鹽礦(灰黑色), 可以舔食. 是鹹鹹的.

礦坑內共有四個教堂讓礦工們祈禱. 其中最值得注目的是St. Kinga’s Chapel. 她是鹽礦工人的守護聖徒(patron saint). 教堂以她的名字命名, 並有一個很大的她的鹽雕像, 以紀念她. 坑內另外也有一個教宗John Paul II的大雕像. 從1999年就放置在那裡.

雖說礦坑內的建築都是鹽礦做成的. 只有極少數的採礦工具, 如:絞盤, 桶子和一些彫像, 是用木材做的. 因為鹽份可以保留這些木質, 不會腐蝕. 所以很多的工具或設備到現在都還是情況很好.

附近城鎮的人, 很多都是子孫好幾代的人都在這個鹽礦坑工作. 拖載運送鹽礦的動物是馬. 最奇特的是, 因為要將牠們吊到坑底很困難, 所以一旦下來, 就一輩子再也出不去. 整個二, 三十年都生活在坑內. 以現代的環保和動物保護觀點來看, 是很不愉快的一件事.

這裡面的空氣很新鮮. 就像我們到海洋呼吸鹹空氣一樣, 有:氯化鈉, 鉀, 鎂, 鈣等…對於有上呼吸道疾病的人, 是很好的治療地方.

總之, 百聞不如一見.請看下面的連結介紹. 希望那天, 你若到那裡去遊覽, 如果也覺得很有意義. 就請按讚一聲.

吳連山 (10/5/2023)

下面這個連結是youtube的介紹

https://youtu.be/iI6pfEQvhpg?si=WaW5Wo1KgAyUY8Ao

下面圖片是Copy from UNESCO Official website, Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines (Poland) © OUR PLACE The World Heritage Collection

最近到波蘭第二大城 ( Krakow)遊覽. 發現一個聯合國Unesco 登記的世界級的地下寶藏, : Wieliczka Salt Mine (又稱Krakow Salt Mine). 這個鹽礦是黑色的. 而且是在整座山內的礦坑. 真是非常奇特. 就想介紹給沒去過的人, 希望下一次有機會到波蘭遊玩時, 一定不要錯過這個景點.

它是13世紀開始開採, 並生產桌上食用的鹽(灰黑色). 1368年波蘭國王授權The Saltworks Statute. 制訂採礦和出售鹽礦的規定. 那時候鹽礦的收益是波蘭全國所得的1/3. 在1770年代有部分的地區開放給觀光客參觀. 第二次世界大戰期間波蘭被德國佔領. 這個鹽礦坑禁止參觀, 專做生產用. 1978年UNESCO將此地類列為世界文化傳統保留區. 這裡的採礦工作一直到1996 年才停止.

這個礦坑深度高達327 公尺. 比Eiffel Tower的高度還多出10英呎. 要下去, 共分九個階段. 先要走380個階梯才能到達第一個階段. 一般觀光客只能到這九個階段的第三段, 約135公尺深. 而觀光的路線約3公里長.共有 800 個階梯.

整個礦坑除了有一些木頭是用來支撐坑洞的通道, 讓它不會塌陷外. 其餘的, 如路面, 牆壁, 天花板, 全部都是鹽做的. 而且也都是灰黑色的. 連教堂, 雕像, 吊燈, 殿堂….等等, 全部都是鹽礦做成的. 真的是奇景 . 尤其是吊燈看起來像玻璃. 實際上是從鹽石上彫刻的很大塊的鹽水晶. 非常透明. 坑內牆壁也都是鹽礦(灰黑色), 可以舔食. 是鹹鹹的.

礦坑內共有四個教堂讓礦工們祈禱. 其中最值得注目的是St. Kinga’s Chapel. 她是鹽礦工人的守護聖徒(patron saint). 教堂以她的名字命名, 並有一個很大的她的鹽雕像, 以紀念她. 坑內另外也有一個教宗John Paul II的大雕像. 從1999年就放置在那裡.

雖說礦坑內的建築都是鹽礦做成的. 只有極少數的採礦工具, 如:絞盤, 桶子和一些彫像, 是用木材做的. 因為鹽份可以保留這些木質, 不會腐蝕. 所以很多的工具或設備到現在都還是情況很好.

附近城鎮的人, 很多都是子孫好幾代的人都在這個鹽礦坑工作. 拖載運送鹽礦的動物是馬. 最奇特的是, 因為要將牠們吊到坑底很困難, 所以一旦下來, 就一輩子再也出不去. 整個二, 三十年都生活在坑內. 以現代的環保和動物保護觀點來看, 是很不愉快的一件事.

這裡面的空氣很新鮮. 就像我們到海洋呼吸鹹空氣一樣, 有:氯化鈉, 鉀, 鎂, 鈣等…對於有上呼吸道疾病的人, 是很好的治療地方.

總之, 百聞不如一見.請看下面的連結介紹. 希望那天, 你若到那裡去遊覽, 如果也覺得很有意義. 就請按讚一聲.

吳連山 (10/5/2023)

下面這個連結是youtube的介紹

https://youtu.be/iI6pfEQvhpg?si=WaW5Wo1KgAyUY8Ao

下面圖片是Copy from UNESCO Official website, Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines (Poland) © OUR PLACE The World Heritage Collection

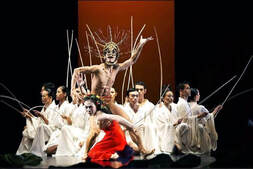

《台灣民謠大師陳明章》雅夫子

艱難的音樂之路

陳明章1956年出生於當時台灣北投鎭,是個相當有趣的地方,舊時一年三百六十五天,幾乎天天在演戲。南管、北管、歌仔戲、布袋戲輪流上演,他自小耳聞目睹這些本土文化。除了在台前看戲,也喜歡到台後觀摩各種樂器的操作,他被那些演戲的身段、唱腔與音樂深深地吸引著。

北投當時旅館的那卡西,與周遭的野台戲,是他早年注入音樂的泉源。「那卡西」是一種源自日本的賣唱模式,乃日文的音譯。賣唱者像流水一般,流動於各家旅館、餐廳、夜總會之間,替客人伴奏或接受客人點歌演唱。那卡西藝人帶著歌譜、樂器(如吉他、手風琴、原木震蕩器等等),他們能夠順着客人的歌聲變換旋律配合無間,這些藝人必須熟記上千首的歌曲以應對客人的點唱,很不簡單。

他的音樂之路,起步於他哥哥的吉他。在他哥哥考上高中時,家裡買了一把吉他送給他哥哥作為奬勵。後來哥哥忙著功課很少觸碰它,陳明章就拿去把玩,埋下了做個音樂人的種子。

陳明章的音樂之路,起先相當坎坷。1978年報名參加金韻獎創作組的比賽,這是他第一次在公開場合演唱自己的作品。平時彈吉他像吃甘蔗一樣簡單的陳明章,由於臨場非常緊張,當天他的手抖個不停,於是被刷下來。

他在服完兵役之後,人生處境到處碰壁。為了生活,他到處奔波,去賣成衣,去賣手錶,去賣鋼琴,能賣的東西都一一試過,只有“想做一個音樂人的心”,沒有拿去賣掉。陳明章曾經說過:當乞丐也要做音樂!

尋求台灣味道的音樂

1982年,陳明章26歲。他父親中風,他回北投老家照顧父親,也同時幫忙母親看管銀樓的生意。當他的弟弟自軍中退伍後,陳明章決定重新走回音樂創作的路。母親與姊姊送他鋼琴,母親還送他一台Yamaha的錄音座,並將住家四樓改成四間隔音室,作為音樂教學之用,陳明章於是成立「青青音樂教室」。

之後,他開始思考:什麼是台灣音樂?二個機緣讓他找到答案:一個是台灣傳奇歌手陳達,另一個是台灣的二二八事變的歷史。

陳達是位台灣民間的流浪説唱藝人,他天生異秉、無師自通,20歲便開始走唱生涯。後因一場大病而瞎了左眼,外號「紅目達仔」。在他高齢65歲時,被史惟亮、許常惠發掘而成名。陳明章是偶然之間,在一家餐廳聽到陳達唱歌,他終於發現自己所缺少的,就是陳達所呈現的那種對台灣本土的情感 ,陳達所唱「思想起」的調子,是極致的恆春民謠調子!

陳明章一邊忙著教學與創作,同時也兼營蘭花生意。因為要到蘭花產地去批貨,他到處走動。有一次跟種蘭花的阿伯聊天,在酒意酣濃時,話題一轉,阿伯有感而發,講到「二二八事變」,一邊說著,一邊掉下眼淚。陳明章從此才明白為什麼長輩們避談政治,要晚輩們「有耳無嘴」,以避免惹禍上身。

脫胎換骨中

經歷陳達民俗音樂與台灣歷史事件的衝擊之後,他與陳明瑜合作寫下第一首台語歌曲「唐山過台灣」,他發現用台灣母語寫出來的曲調,才有真正的台灣味道。

陳明章的好友何穎怡將他自彈自唱的錄音帶拿給侯孝賢欣賞,經過半年後,侯孝賢的助理打電話問他:「你願不願意替侯孝賢所導演的《戀戀風塵》作配樂?」他欣然答應。1987年《戀戀風塵》在法國南特影展獲得最佳電影配樂,是台灣第一部在國際影展獲得配樂獎的電影。此後,陳明章為侯孝賢導演的電影《戲夢人生》配樂,也獲得比利時法蘭德斯影展最佳配樂,實力十足!

(註:「戀戀風塵」是吳念真根據自己親身的愛情經歷編寫的電影故事。)

1987年,台灣解除了長達四十年之久的戒嚴令。在戒嚴期間,政府禁止人民講方言,陳明章與一群志同道合的朋友組成「黑名單工作室」,想一探政府解除戒嚴的真與假。他們使用台灣方言,而以RAP、搖滾與民謠的歌曲形式來詮釋當時的社會現況。之後, 他們發行《抓狂歌》專輯,其中有「計程車」、「阿爸的話」、「民主阿草」等等歌曲。時逢選舉熱季,挑釁的歌詞燙手燒嘴,執政黨趕快把它禁掉,深怕星星之火燎原。

「解嚴」的評分是半真半假:只有禁歌,沒有捉人去坐牢 。

伊是咱的寶貝

1993年,陳明章應當時勵馨社會福利事業基金會理事長紀惠容的請求,為「拯救雛妓」寫歌。有一天他到女兒房間,當時五歲的女兒很會踢被,在幫女兒蓋上棉被之後,看她可愛的臉龐時,靈感湧上心頭,便完成了這首歌。其歌詞如下:

一蕊花 生落地 爸爸媽媽疼尚多

風若吹 要蓋被 不倘乎伊墮落黑暗地

未開的花 需要你我的關心 >

乎伊一片生長的土地

手牽手 心連心 咱站作伙 伊是咱的寶貝

這首歌在2004年「二二八牽手大聯盟」所舉辦的全台「二二八手護台灣」活動中成為該活動的主題曲,並且也在2005年抗議中共「反分裂國家法」的「三二六護台灣大遊行」中,採用為活動結束時的合唱歌曲,因此成為台灣人民共同記憶的一部分。

流浪到淡水

陳明章長期靠喝酒尋找靈感作曲,但因為過度喝酒而造成酒精中毒,同時也引發了憂鬱症、恐慌症、和焦慮症,有一陣子無法再寫歌曲。一直到1995年再死灰復燃,寫了台灣人都耳熟能詳的《流浪到淡水》。它是陳明章有感於盲人歌手金門王與李炳輝走唱生涯的無奈與悲苦,而於三十分鐘內完成的作品。此曲榮獲1998年第九屆金曲獎流行音樂作品類的最佳作曲人獎。2003年11月29日,台北縣政府將這首代表淡水特色的歌曲刻成歌碑,竪立於淡水漁人碼頭。

此曲歌詞如下(部分):

有緣 無緣 大家來作伙

燒酒喝一杯 乎乾啦 乎乾啦

扞著風琴 提著吉他 雙人牽作伙

為著生命流浪到淡水

想起故鄉心愛的人 感情用這厚

才知影癡情是第一憨的人

燒酒落喉 心情輕鬆 鬱卒放棄捨

往事將伊當作一場夢

想起故鄉 心愛的人 將伊放抹記

流浪到他鄉 重新過日子

阮不是喜愛虛華 阮只是環境來拖磨

人客若叫阮 風雨嘛著行

為伊唱出留戀的情歌

人生浮沉 起起落落 毋免來煩惱

有時月圓 有時也抹平

趁著今夜歡歡喜喜 鬥陣來作伙

你來跳舞 我來唸歌詩

有緣 無緣 大家來作伙

燒酒喝一杯 乎乾啦 乎乾啦 (重覆三次)

~~~~~~~~~~~~~~

台灣民謠大師陳明章

「流浪到淡水」歌碑

陳明章1956年出生於當時台灣北投鎭,是個相當有趣的地方,舊時一年三百六十五天,幾乎天天在演戲。南管、北管、歌仔戲、布袋戲輪流上演,他自小耳聞目睹這些本土文化。除了在台前看戲,也喜歡到台後觀摩各種樂器的操作,他被那些演戲的身段、唱腔與音樂深深地吸引著。

北投當時旅館的那卡西,與周遭的野台戲,是他早年注入音樂的泉源。「那卡西」是一種源自日本的賣唱模式,乃日文的音譯。賣唱者像流水一般,流動於各家旅館、餐廳、夜總會之間,替客人伴奏或接受客人點歌演唱。那卡西藝人帶著歌譜、樂器(如吉他、手風琴、原木震蕩器等等),他們能夠順着客人的歌聲變換旋律配合無間,這些藝人必須熟記上千首的歌曲以應對客人的點唱,很不簡單。

他的音樂之路,起步於他哥哥的吉他。在他哥哥考上高中時,家裡買了一把吉他送給他哥哥作為奬勵。後來哥哥忙著功課很少觸碰它,陳明章就拿去把玩,埋下了做個音樂人的種子。

陳明章的音樂之路,起先相當坎坷。1978年報名參加金韻獎創作組的比賽,這是他第一次在公開場合演唱自己的作品。平時彈吉他像吃甘蔗一樣簡單的陳明章,由於臨場非常緊張,當天他的手抖個不停,於是被刷下來。

他在服完兵役之後,人生處境到處碰壁。為了生活,他到處奔波,去賣成衣,去賣手錶,去賣鋼琴,能賣的東西都一一試過,只有“想做一個音樂人的心”,沒有拿去賣掉。陳明章曾經說過:當乞丐也要做音樂!

尋求台灣味道的音樂

1982年,陳明章26歲。他父親中風,他回北投老家照顧父親,也同時幫忙母親看管銀樓的生意。當他的弟弟自軍中退伍後,陳明章決定重新走回音樂創作的路。母親與姊姊送他鋼琴,母親還送他一台Yamaha的錄音座,並將住家四樓改成四間隔音室,作為音樂教學之用,陳明章於是成立「青青音樂教室」。

之後,他開始思考:什麼是台灣音樂?二個機緣讓他找到答案:一個是台灣傳奇歌手陳達,另一個是台灣的二二八事變的歷史。

陳達是位台灣民間的流浪説唱藝人,他天生異秉、無師自通,20歲便開始走唱生涯。後因一場大病而瞎了左眼,外號「紅目達仔」。在他高齢65歲時,被史惟亮、許常惠發掘而成名。陳明章是偶然之間,在一家餐廳聽到陳達唱歌,他終於發現自己所缺少的,就是陳達所呈現的那種對台灣本土的情感 ,陳達所唱「思想起」的調子,是極致的恆春民謠調子!

陳明章一邊忙著教學與創作,同時也兼營蘭花生意。因為要到蘭花產地去批貨,他到處走動。有一次跟種蘭花的阿伯聊天,在酒意酣濃時,話題一轉,阿伯有感而發,講到「二二八事變」,一邊說著,一邊掉下眼淚。陳明章從此才明白為什麼長輩們避談政治,要晚輩們「有耳無嘴」,以避免惹禍上身。

脫胎換骨中

經歷陳達民俗音樂與台灣歷史事件的衝擊之後,他與陳明瑜合作寫下第一首台語歌曲「唐山過台灣」,他發現用台灣母語寫出來的曲調,才有真正的台灣味道。

陳明章的好友何穎怡將他自彈自唱的錄音帶拿給侯孝賢欣賞,經過半年後,侯孝賢的助理打電話問他:「你願不願意替侯孝賢所導演的《戀戀風塵》作配樂?」他欣然答應。1987年《戀戀風塵》在法國南特影展獲得最佳電影配樂,是台灣第一部在國際影展獲得配樂獎的電影。此後,陳明章為侯孝賢導演的電影《戲夢人生》配樂,也獲得比利時法蘭德斯影展最佳配樂,實力十足!

(註:「戀戀風塵」是吳念真根據自己親身的愛情經歷編寫的電影故事。)

1987年,台灣解除了長達四十年之久的戒嚴令。在戒嚴期間,政府禁止人民講方言,陳明章與一群志同道合的朋友組成「黑名單工作室」,想一探政府解除戒嚴的真與假。他們使用台灣方言,而以RAP、搖滾與民謠的歌曲形式來詮釋當時的社會現況。之後, 他們發行《抓狂歌》專輯,其中有「計程車」、「阿爸的話」、「民主阿草」等等歌曲。時逢選舉熱季,挑釁的歌詞燙手燒嘴,執政黨趕快把它禁掉,深怕星星之火燎原。

「解嚴」的評分是半真半假:只有禁歌,沒有捉人去坐牢 。

伊是咱的寶貝

1993年,陳明章應當時勵馨社會福利事業基金會理事長紀惠容的請求,為「拯救雛妓」寫歌。有一天他到女兒房間,當時五歲的女兒很會踢被,在幫女兒蓋上棉被之後,看她可愛的臉龐時,靈感湧上心頭,便完成了這首歌。其歌詞如下:

一蕊花 生落地 爸爸媽媽疼尚多

風若吹 要蓋被 不倘乎伊墮落黑暗地

未開的花 需要你我的關心 >

乎伊一片生長的土地

手牽手 心連心 咱站作伙 伊是咱的寶貝

這首歌在2004年「二二八牽手大聯盟」所舉辦的全台「二二八手護台灣」活動中成為該活動的主題曲,並且也在2005年抗議中共「反分裂國家法」的「三二六護台灣大遊行」中,採用為活動結束時的合唱歌曲,因此成為台灣人民共同記憶的一部分。

流浪到淡水

陳明章長期靠喝酒尋找靈感作曲,但因為過度喝酒而造成酒精中毒,同時也引發了憂鬱症、恐慌症、和焦慮症,有一陣子無法再寫歌曲。一直到1995年再死灰復燃,寫了台灣人都耳熟能詳的《流浪到淡水》。它是陳明章有感於盲人歌手金門王與李炳輝走唱生涯的無奈與悲苦,而於三十分鐘內完成的作品。此曲榮獲1998年第九屆金曲獎流行音樂作品類的最佳作曲人獎。2003年11月29日,台北縣政府將這首代表淡水特色的歌曲刻成歌碑,竪立於淡水漁人碼頭。

此曲歌詞如下(部分):

有緣 無緣 大家來作伙

燒酒喝一杯 乎乾啦 乎乾啦

扞著風琴 提著吉他 雙人牽作伙

為著生命流浪到淡水

想起故鄉心愛的人 感情用這厚

才知影癡情是第一憨的人

燒酒落喉 心情輕鬆 鬱卒放棄捨

往事將伊當作一場夢

想起故鄉 心愛的人 將伊放抹記

流浪到他鄉 重新過日子

阮不是喜愛虛華 阮只是環境來拖磨

人客若叫阮 風雨嘛著行

為伊唱出留戀的情歌

人生浮沉 起起落落 毋免來煩惱

有時月圓 有時也抹平

趁著今夜歡歡喜喜 鬥陣來作伙

你來跳舞 我來唸歌詩

有緣 無緣 大家來作伙

燒酒喝一杯 乎乾啦 乎乾啦 (重覆三次)

~~~~~~~~~~~~~~

台灣民謠大師陳明章

「流浪到淡水」歌碑

《漫談失憶症》江朝雄

無論科技再發達,醫藥多進步,仍有(一)不少怪病難防止,(二)某些疾病長期不消失。前者如老人痴呆症,失憶症.....等,年輕時聰明伶俐,但上了年紀,不知不覺間就慢慢失憶。後者像1918-20年的西班牙流感,表面上瘟疫已過去,但病毒不斷的變異或衍生,結果百年過後,人類還是受它的拘束掌控,每年繼續忙着打流感疫苗,增加公衛醫療負擔不少。

流感已常態化,大家也習以為常。但失智、失憶對中、老年人生活的影響與衝擊,人人都不能小覷。因為人的思考、言行,絕離不開腦力,腦力也不能離開記憶力。因此「失憶症」,是重要的健康問題。而且從各方面的報導,老人失智症、失憶症有年輕化的趨勢。政府有關單位的確不能輕忽。

約一年前,看到一則報導說,一位故鄉的前五院院長的夫人,年紀約剛過八十,也有失憶的情形。前不久我剛好在PBS(公共電視)的節目上,看到Dr. Joel Fuhrman演講,其內容是:Eating Toxic Foods & Memory Problem. 他強調MSG(味精)、Aspartame (一 種糖精)等對腦細胞萎縮與記憶力的重大影響。他再三地強調,味精對記憶影響很大。事實上,某些食品加工的化學添加物,對身體其他器官的不良影響,也不能忽視。像致癌細胞的形成,或助其成長,等許多負面的報導消息,坊間已看到不少。

腦力與記憶力,是人生旅途上很重要的工具。只要「它」的功能一喪失,儘管智商一百五,二百五,幾乎就從聰明的動物,變成缺少表達能力的植物。因此,對於專家學者的研究報告,有關影響失憶或易發生疵呆(Lead to higher risk of memory loss and poorer thinking skills)的報導,我們也要留意。

再者,不僅Dr. Joel Fuhrman對上述幾種有害食品的這種說法,我在另一個電視節目也聽到Dr. Sam Waters (NASA醫生)有同樣的說詞。這二位醫師認為有害食品,除了毒素有害人體,也會使腦細胞萎縮,致影響腦力。而且,也提及另一個使腦細胞萎縮失智、失憶的原因,是頭部過去曾受到嚴重的撞擊,導致腦細胞萎縮。

關於頭部或身體其他部分受撞擊或打傷,西醫的療法是開刀或醫藥處理。筆者童年時期,對面鄰居漢醫接骨老師傅的推拿按摩醫療術,因耳聞目睹而有些微的領悟。筆者認為,新式的「有氧運動,活化細胞」,跟千年古法的按摩推拿,伸筋串氣,養生健體,兩者形式不同,但對血液循環,細胞健康都是「有營養」有助益的。

因此,我們除了留意兩位醫師對不良食品「少吃為妙」的建議外,經常按摩曾經受撞擊,即使是健康人的頭部,讓頭部的血液循環更流通疏暢,使腦部細胞更有養分,(即活化細胞)維護減緩腦細胞萎縮退化,也是最簡易的保養方法,相信比「補腦丸」較不會產生意外的負作用。尤其是睡前用按摩器按摩頭部,及幾個穴道,讓血液循環順暢些,不僅睡眠品質提高,也可更放心的睡覺。

流感已常態化,大家也習以為常。但失智、失憶對中、老年人生活的影響與衝擊,人人都不能小覷。因為人的思考、言行,絕離不開腦力,腦力也不能離開記憶力。因此「失憶症」,是重要的健康問題。而且從各方面的報導,老人失智症、失憶症有年輕化的趨勢。政府有關單位的確不能輕忽。

約一年前,看到一則報導說,一位故鄉的前五院院長的夫人,年紀約剛過八十,也有失憶的情形。前不久我剛好在PBS(公共電視)的節目上,看到Dr. Joel Fuhrman演講,其內容是:Eating Toxic Foods & Memory Problem. 他強調MSG(味精)、Aspartame (一 種糖精)等對腦細胞萎縮與記憶力的重大影響。他再三地強調,味精對記憶影響很大。事實上,某些食品加工的化學添加物,對身體其他器官的不良影響,也不能忽視。像致癌細胞的形成,或助其成長,等許多負面的報導消息,坊間已看到不少。

腦力與記憶力,是人生旅途上很重要的工具。只要「它」的功能一喪失,儘管智商一百五,二百五,幾乎就從聰明的動物,變成缺少表達能力的植物。因此,對於專家學者的研究報告,有關影響失憶或易發生疵呆(Lead to higher risk of memory loss and poorer thinking skills)的報導,我們也要留意。

再者,不僅Dr. Joel Fuhrman對上述幾種有害食品的這種說法,我在另一個電視節目也聽到Dr. Sam Waters (NASA醫生)有同樣的說詞。這二位醫師認為有害食品,除了毒素有害人體,也會使腦細胞萎縮,致影響腦力。而且,也提及另一個使腦細胞萎縮失智、失憶的原因,是頭部過去曾受到嚴重的撞擊,導致腦細胞萎縮。

關於頭部或身體其他部分受撞擊或打傷,西醫的療法是開刀或醫藥處理。筆者童年時期,對面鄰居漢醫接骨老師傅的推拿按摩醫療術,因耳聞目睹而有些微的領悟。筆者認為,新式的「有氧運動,活化細胞」,跟千年古法的按摩推拿,伸筋串氣,養生健體,兩者形式不同,但對血液循環,細胞健康都是「有營養」有助益的。

因此,我們除了留意兩位醫師對不良食品「少吃為妙」的建議外,經常按摩曾經受撞擊,即使是健康人的頭部,讓頭部的血液循環更流通疏暢,使腦部細胞更有養分,(即活化細胞)維護減緩腦細胞萎縮退化,也是最簡易的保養方法,相信比「補腦丸」較不會產生意外的負作用。尤其是睡前用按摩器按摩頭部,及幾個穴道,讓血液循環順暢些,不僅睡眠品質提高,也可更放心的睡覺。

《印度的崛起》連淑琴

今年六月二十二日,印度總理Narendra Modi 訪問美國,拜登總統在白宮以髙規格款待,甚至參、衆議會長也邀請他去演講,此種規格比擬七十幾年前英國首相Winston Churchill 訪問美國時的盛況。在世人的目光注視下,國際第一政經強國突然對印度如此重視,不禁引發世人對印度刮目相看,成為國際新貴。

自20世紀末期以來,雖然美國不斷的有意拉攏印度,卻沒任何進展,美、印之間一直保持一段距離,印度跟美國及俄羅斯雙邊互有交易,似乎印度有意保持中立,不難看出它有意在雙方取暖,事實證明印度的態度;八月二十二日,在南非舉辦的金磚五國聯盟議會中,印度為五國之一參與者,其餘四國為俄羅斯、中國、巴西及南非。金磚結盟的宗旨乃,將樹立另一反對勢力,對抗歐美諸國在國際上的領導地位。

國際間的和平必須以國防為準則,故必置有先進武器、軍需加上強有力的軍隊。幾年來印度的執政集團在購置武器方面,以經濟做為最大考量,認為俄國的武器價格低於美國,而曽大量購買俄國的武器、戰機及一軍艦。但俄烏戰爭曝發之後,才發覺俄製武器大為落後美製武器!且向俄國購買的軍艦雖然低廉,卻是一艘空艦,得另花巨資來裝備艦艇內各式各樣的器具才能正式運作!俄烏戰爭爆發之後,歐美各國同仇敵愾,一致對俄國經濟制裁,拒購俄國石油及天然氣,而印度卻只因利潤而未支援正義一方,乘機大量購買俄國低於一般市價的石油及天然氣,歐美各國對印度的做為深感遺憾,卻無可奈何 。

近年來印度跟中共在邊境上,對領土的爭議,引發爭執而動武,按國際規定在兩國邊境上不能動用槍砲,不過雙方還是以不同的武器大動干戈,每次衝突雙方各有傷亡,而今兩國成為敵對狀態。敵人的對敵就是朋友,這種情況下,印度轉而對台灣示好。

再談中國現狀,由於國內房產業崩盤,使靠它運作的各省財政失控,各欠債上兆億元,經濟已經步上斷崖邊緣,軍警及公教大衆大為減薪或領不到薪資,習近平對復興經濟束手無策。最讓習擔心的乃他本身的安全事誼,近期國內種種反抗運動使他心驚肉跳,夜不安眠!他為恐軍隊造反,不斷的調動軍隊首領,讓人不解的乃,把五位火箭軍首領全部免職,其中有人被自殺、降職或打入大牢。由市場景氣而言,工廠工人無工可打,新增上千萬大學畢業生,有五成以上人找不到工作,幸運找到工作者,卻發現工資低得不近人情。造成中國經濟困境,非習近平莫屬!原因是自武漢瘟疫傳遍全球,在三年間,習近平以清零政策完全封鎖全國。在這期間,各行各業完全深陷於停頓狀態,工廠缺乏工人,在限電令下,機器沒電可運轉,造成外銷訂單無法按時交貨,中國最大的經濟來源的外銷產業,幾乎處於停頓狀態,造成外貿資金來源一落千丈!近期加上新增反間諜法,使外商在中國的生命受到威脅,故大批外商爭先恐後撤資,大量轉移到南洋各國。印度地廣人稠,跟數十年前的中國有相似之處,尢其印度有一大優點,其上階層的大多數印度人懂英文,種種優越的條件之下,印度成為自中國撤資南移諸多大企業的投資勝地。

再說習近平的一帶一路政策下,使亜洲好幾個國家執政團聽命中共,跟印度成對立狀態,迫使印度覺察到中共的威脅步步逼近,Modi 總理認識到此,及時參與美國領導的亜太協會。再說亜太協會的成立宗旨,是克意圍堵中共的一道防火牆,世人稱它為亞洲的小北約。Modi 訪美之後,美國進一步宣稱將在印度投資,有意將建立一個製造發動機及修護飛機工廠。種種跡象顯示印度將取代他中國,再過幾年,有可能將成世界經濟強國。

全球看好印度的投資機會,不過萬事雖具備似乎還欠東風,因印度是個非常復雜的國家,它有數千年的歷史,其人民有四種等級,有十三種不同的語文。印度有這麼多不同種族,對新興起的大量外資引進,其執政者能否公平的把機會均分到各族群,來迎接這些接踵而至的企業設廠及資源?另一問題則是宗教信仰,境內有印度教及回教兩大不同的宗教,兩族群間水火不容,數十年來不間斷的相互大動干戈,除了群眾互毆之外,還燒毀對方寺廟,每次爆動發生,雙方死傷不計其數。今天印度總理及其執政黨屬於印度教派,回教徒派屬於弱勢族群,而今各種族各等級的印度人,能否兼公獲得重視,要看執政團的政治手腕,如果執政者能公平加惠各不相同族群,那麼在不久的將來,印度將會扭轉乾坤,在國際上成為新的經濟強國。相反的,如果印度只讓最大族群的印度教派獨獲利益,那麼衆多被壓制的小族群、回教族群,是否為爭奪利益而相互攻擊對方,那麼印度在種族間的糾紛將會源源不絕,甚至浮上國際舞台,則印度步上經濟強國之途將遙遙無期!

自20世紀末期以來,雖然美國不斷的有意拉攏印度,卻沒任何進展,美、印之間一直保持一段距離,印度跟美國及俄羅斯雙邊互有交易,似乎印度有意保持中立,不難看出它有意在雙方取暖,事實證明印度的態度;八月二十二日,在南非舉辦的金磚五國聯盟議會中,印度為五國之一參與者,其餘四國為俄羅斯、中國、巴西及南非。金磚結盟的宗旨乃,將樹立另一反對勢力,對抗歐美諸國在國際上的領導地位。

國際間的和平必須以國防為準則,故必置有先進武器、軍需加上強有力的軍隊。幾年來印度的執政集團在購置武器方面,以經濟做為最大考量,認為俄國的武器價格低於美國,而曽大量購買俄國的武器、戰機及一軍艦。但俄烏戰爭曝發之後,才發覺俄製武器大為落後美製武器!且向俄國購買的軍艦雖然低廉,卻是一艘空艦,得另花巨資來裝備艦艇內各式各樣的器具才能正式運作!俄烏戰爭爆發之後,歐美各國同仇敵愾,一致對俄國經濟制裁,拒購俄國石油及天然氣,而印度卻只因利潤而未支援正義一方,乘機大量購買俄國低於一般市價的石油及天然氣,歐美各國對印度的做為深感遺憾,卻無可奈何 。

近年來印度跟中共在邊境上,對領土的爭議,引發爭執而動武,按國際規定在兩國邊境上不能動用槍砲,不過雙方還是以不同的武器大動干戈,每次衝突雙方各有傷亡,而今兩國成為敵對狀態。敵人的對敵就是朋友,這種情況下,印度轉而對台灣示好。

再談中國現狀,由於國內房產業崩盤,使靠它運作的各省財政失控,各欠債上兆億元,經濟已經步上斷崖邊緣,軍警及公教大衆大為減薪或領不到薪資,習近平對復興經濟束手無策。最讓習擔心的乃他本身的安全事誼,近期國內種種反抗運動使他心驚肉跳,夜不安眠!他為恐軍隊造反,不斷的調動軍隊首領,讓人不解的乃,把五位火箭軍首領全部免職,其中有人被自殺、降職或打入大牢。由市場景氣而言,工廠工人無工可打,新增上千萬大學畢業生,有五成以上人找不到工作,幸運找到工作者,卻發現工資低得不近人情。造成中國經濟困境,非習近平莫屬!原因是自武漢瘟疫傳遍全球,在三年間,習近平以清零政策完全封鎖全國。在這期間,各行各業完全深陷於停頓狀態,工廠缺乏工人,在限電令下,機器沒電可運轉,造成外銷訂單無法按時交貨,中國最大的經濟來源的外銷產業,幾乎處於停頓狀態,造成外貿資金來源一落千丈!近期加上新增反間諜法,使外商在中國的生命受到威脅,故大批外商爭先恐後撤資,大量轉移到南洋各國。印度地廣人稠,跟數十年前的中國有相似之處,尢其印度有一大優點,其上階層的大多數印度人懂英文,種種優越的條件之下,印度成為自中國撤資南移諸多大企業的投資勝地。

再說習近平的一帶一路政策下,使亜洲好幾個國家執政團聽命中共,跟印度成對立狀態,迫使印度覺察到中共的威脅步步逼近,Modi 總理認識到此,及時參與美國領導的亜太協會。再說亜太協會的成立宗旨,是克意圍堵中共的一道防火牆,世人稱它為亞洲的小北約。Modi 訪美之後,美國進一步宣稱將在印度投資,有意將建立一個製造發動機及修護飛機工廠。種種跡象顯示印度將取代他中國,再過幾年,有可能將成世界經濟強國。

全球看好印度的投資機會,不過萬事雖具備似乎還欠東風,因印度是個非常復雜的國家,它有數千年的歷史,其人民有四種等級,有十三種不同的語文。印度有這麼多不同種族,對新興起的大量外資引進,其執政者能否公平的把機會均分到各族群,來迎接這些接踵而至的企業設廠及資源?另一問題則是宗教信仰,境內有印度教及回教兩大不同的宗教,兩族群間水火不容,數十年來不間斷的相互大動干戈,除了群眾互毆之外,還燒毀對方寺廟,每次爆動發生,雙方死傷不計其數。今天印度總理及其執政黨屬於印度教派,回教徒派屬於弱勢族群,而今各種族各等級的印度人,能否兼公獲得重視,要看執政團的政治手腕,如果執政者能公平加惠各不相同族群,那麼在不久的將來,印度將會扭轉乾坤,在國際上成為新的經濟強國。相反的,如果印度只讓最大族群的印度教派獨獲利益,那麼衆多被壓制的小族群、回教族群,是否為爭奪利益而相互攻擊對方,那麼印度在種族間的糾紛將會源源不絕,甚至浮上國際舞台,則印度步上經濟強國之途將遙遙無期!

《蒔花物語》蔡淑媛

今年一月中旬,Houston連著兩天氣溫盤踞在華氏18度(約攝氏零下8度).那兩天近午踏出室外,發現置放在牆角,兩尺深水桶裡的清水都結成了肥厚的冰塊.我看著荒蕪的後院裡那些焦黃枯乾的枝葉,心想今年可能會出現一季相當寂寞且失色的春天.

哪裡會預料到,時序一但進入二月底,小小純白的鈴噹花就努力撐開細緻的容顏首先前來報到.我不知道它的真名,也懶得上Google 去追究,看著它們的長相,就自以為是地給取了這麼一個蠻cute的名字. 鈴噹花一馬當先,迎著料峭風寒,叮叮噹噹…用無聲的鈴響首先前來報告春回大地的消息.

隨之而來的是三葉草(clover ).心型的小葉片熙熙攘攘湊合在一起,看起來單薄無力,卻也能孕育出那麼優美的粉紅小花, 迎著和風快樂地起舞.根據古老的民間傳說,如果能找到四片葉子的clover,就會獲得love﹑faith﹑luck & hope.有這麼「好康e 代誌」,我每次澆水施肥時,總會掛起眼鏡細心觀察,可是每次總以失望收尾.這麼多年下來,逐漸失去了尋找的熱情.生命已經走到了向晚遲暮之年歲,love & luck等少年時代全力追逐的美夢,如今都能放下,「身體勇健才是上好e 代誌」啦!

金針花 (daylily)非常容易栽種,每年定時回歸,而且花季很長,從初夏到仲秋,只要每天澆水,就能看到耀眼的金黃花蕊,映著盛夏的炎陽搖曳生姿.我每次看到金針花,只想到它是一種相當可口又有益健康的食材.幾天前隨性瀏覽了一下Google,才知它還是古時候中國的"母親之花".根據一些古典文選的敘述,典型的中式建築母親的住房前,多有栽種這種俗名叫做"忘憂草"或"萱草"的植物.每當懷念起遠遊不歸的孩子,忘憂草艷麗的花色多少會消除些許母親思子的哀愁.這時也才明白,"萱堂"(指母親) 一詞的出處與由來,長知識啦!

大麗花(dahlia)總在暮春四月快速抽高,五月中就長成了滿身的雍容華貴.長久以來,每年看見大麗花開,我總會有一份似曾相識的感覺,可就是想不起來前世(來美前留居父母膝前的歲月)今生到底在哪裡遇見,與它有何特殊的因緣? 數個月之前,一個靜謐的日午,我站在盛開的大麗花叢前,腦海裡忽然來了一陣無名的的激盪,隨後雲開月現,景象分明~這不就是母親在世時最喜愛並經常提到的la-li-ya (日語音)花嗎? 內心忍不住一陣悸動,喉頭也跟著哽咽起來.我抬頭仰望掛在牆上相片中母親的儀容,誠敬默禱,祈願長居西天的母親安然無恙,到處有la-li-ya 美麗的花顏快樂相陪.

珊瑚藤(coral vine)~~從暮春開花到歲末.細小粉紅花蕊成串傍依著翡翠綠的葉片,牽牽葛葛爬滿支架與欄杆.多年前自從我開始動手用心經營自己住家的前庭與後院,我就到處尋找這種藤花,可是總失望而歸終至於完全放棄.

後來我妹夫因為公司調職的原因,與我妹妹以及三個孩子移居到離Houston不遠的小城.幾次去拜訪他們的新居,有一次無意中在後院一株高大的live oak 樹的主幹看到一些纏纏繞繞的細枝與綠葉,彎腰細瞧,眼睛突覺一量,Wow! 這不就是我踏破鐵鞋尋尋覓覓的coral vine 嗎? 趕緊挖出幾株柔細的幼苗,帶回家來栽種在陽光普及的院落.適度的施肥灌溉,數年來已經長成了花繁葉茂的藤蔓.

我對於這種藤蔓植物之所以如此魂牽夢縈,是因為它是我過世已久的父親最喜愛的花叢.他叫它"藤仔花"(台語).從小到大,或在舊厝平房的天井,或在平房改建成樓房後的陽台,我經常看到他穿著白色藥師外套(我爸是留日藥劑師),趁著藥局不必配藥的空檔,他提桶澆水有時修枝剪葉.由於他的細心照顧與呵護,藤仔花爬上欄杆,開得炫麗盈滿,經常引來蜂蝶的瀏覽.

父親五十八歲英年早逝,我又已經離家遠行棲身在海外異域,以致失去了略盡孝道的機會(此生最大的遺憾).自從栽種了珊瑚藤的花苗後,每當澆水施肥的時候,父親的影像會在腦海中浮現,我內心自然而然會浮出一句話~~老爸, 想你啦!....

每年時序一旦進入初夏五月,兩大盆九重葛(bougainvillea )的花葉就會熙熙攘攘擁擠在我書房的窗外,清麗的粉紅花色映照著炎陽,顧盼生姿, 洋洋得意,似乎在向全世界做出無聲的宣告~~看!我是夏天的女王,我不畏酷暑,不怕蟲害.我青春不老,花容永在,誰能比我更輝煌?

我的後庭花木 每年順著季節萌芽茁壯,滿血回歸."要怎麼收穫就怎麼栽" 這當然要歸功於我用心地照護與栽培.四十年春花秋月轉瞬成雲煙,如今的我每天依舊做著同等份量的工作~澆水﹑剪枝﹑翻土與施肥~ 但已有稍許乏力倦怠﹑力不從心的感覺.所謂「年年歲歲花相似; 歲歲年年人不同」,說的就是這種無奈的心境吧! (2023年9月)

哪裡會預料到,時序一但進入二月底,小小純白的鈴噹花就努力撐開細緻的容顏首先前來報到.我不知道它的真名,也懶得上Google 去追究,看著它們的長相,就自以為是地給取了這麼一個蠻cute的名字. 鈴噹花一馬當先,迎著料峭風寒,叮叮噹噹…用無聲的鈴響首先前來報告春回大地的消息.

隨之而來的是三葉草(clover ).心型的小葉片熙熙攘攘湊合在一起,看起來單薄無力,卻也能孕育出那麼優美的粉紅小花, 迎著和風快樂地起舞.根據古老的民間傳說,如果能找到四片葉子的clover,就會獲得love﹑faith﹑luck & hope.有這麼「好康e 代誌」,我每次澆水施肥時,總會掛起眼鏡細心觀察,可是每次總以失望收尾.這麼多年下來,逐漸失去了尋找的熱情.生命已經走到了向晚遲暮之年歲,love & luck等少年時代全力追逐的美夢,如今都能放下,「身體勇健才是上好e 代誌」啦!

金針花 (daylily)非常容易栽種,每年定時回歸,而且花季很長,從初夏到仲秋,只要每天澆水,就能看到耀眼的金黃花蕊,映著盛夏的炎陽搖曳生姿.我每次看到金針花,只想到它是一種相當可口又有益健康的食材.幾天前隨性瀏覽了一下Google,才知它還是古時候中國的"母親之花".根據一些古典文選的敘述,典型的中式建築母親的住房前,多有栽種這種俗名叫做"忘憂草"或"萱草"的植物.每當懷念起遠遊不歸的孩子,忘憂草艷麗的花色多少會消除些許母親思子的哀愁.這時也才明白,"萱堂"(指母親) 一詞的出處與由來,長知識啦!

大麗花(dahlia)總在暮春四月快速抽高,五月中就長成了滿身的雍容華貴.長久以來,每年看見大麗花開,我總會有一份似曾相識的感覺,可就是想不起來前世(來美前留居父母膝前的歲月)今生到底在哪裡遇見,與它有何特殊的因緣? 數個月之前,一個靜謐的日午,我站在盛開的大麗花叢前,腦海裡忽然來了一陣無名的的激盪,隨後雲開月現,景象分明~這不就是母親在世時最喜愛並經常提到的la-li-ya (日語音)花嗎? 內心忍不住一陣悸動,喉頭也跟著哽咽起來.我抬頭仰望掛在牆上相片中母親的儀容,誠敬默禱,祈願長居西天的母親安然無恙,到處有la-li-ya 美麗的花顏快樂相陪.

珊瑚藤(coral vine)~~從暮春開花到歲末.細小粉紅花蕊成串傍依著翡翠綠的葉片,牽牽葛葛爬滿支架與欄杆.多年前自從我開始動手用心經營自己住家的前庭與後院,我就到處尋找這種藤花,可是總失望而歸終至於完全放棄.

後來我妹夫因為公司調職的原因,與我妹妹以及三個孩子移居到離Houston不遠的小城.幾次去拜訪他們的新居,有一次無意中在後院一株高大的live oak 樹的主幹看到一些纏纏繞繞的細枝與綠葉,彎腰細瞧,眼睛突覺一量,Wow! 這不就是我踏破鐵鞋尋尋覓覓的coral vine 嗎? 趕緊挖出幾株柔細的幼苗,帶回家來栽種在陽光普及的院落.適度的施肥灌溉,數年來已經長成了花繁葉茂的藤蔓.

我對於這種藤蔓植物之所以如此魂牽夢縈,是因為它是我過世已久的父親最喜愛的花叢.他叫它"藤仔花"(台語).從小到大,或在舊厝平房的天井,或在平房改建成樓房後的陽台,我經常看到他穿著白色藥師外套(我爸是留日藥劑師),趁著藥局不必配藥的空檔,他提桶澆水有時修枝剪葉.由於他的細心照顧與呵護,藤仔花爬上欄杆,開得炫麗盈滿,經常引來蜂蝶的瀏覽.

父親五十八歲英年早逝,我又已經離家遠行棲身在海外異域,以致失去了略盡孝道的機會(此生最大的遺憾).自從栽種了珊瑚藤的花苗後,每當澆水施肥的時候,父親的影像會在腦海中浮現,我內心自然而然會浮出一句話~~老爸, 想你啦!....

每年時序一旦進入初夏五月,兩大盆九重葛(bougainvillea )的花葉就會熙熙攘攘擁擠在我書房的窗外,清麗的粉紅花色映照著炎陽,顧盼生姿, 洋洋得意,似乎在向全世界做出無聲的宣告~~看!我是夏天的女王,我不畏酷暑,不怕蟲害.我青春不老,花容永在,誰能比我更輝煌?

我的後庭花木 每年順著季節萌芽茁壯,滿血回歸."要怎麼收穫就怎麼栽" 這當然要歸功於我用心地照護與栽培.四十年春花秋月轉瞬成雲煙,如今的我每天依舊做著同等份量的工作~澆水﹑剪枝﹑翻土與施肥~ 但已有稍許乏力倦怠﹑力不從心的感覺.所謂「年年歲歲花相似; 歲歲年年人不同」,說的就是這種無奈的心境吧! (2023年9月)

《“不揮刀/善撥弦”的刀郎》雅夫子

第一任妻子

刀郞是位男歌手、詞曲創作人與音樂制作人,本名羅林。1971年出生於中國四川,2004年以專輯《2002年的第一場雪》出道成名。

他十七歲那一年,在自闖天下的衝動 之下,在書桌上留了一張紙條,上面寫著「我走了,去追尋我的音樂夢想⋯」就這樣離開了家鄉,開始他那流浪歌手的生涯。

刀郎的第一任妻子叫楊娜,她是一名舞蹈演員,已經有過一段失敗的婚姻。不過刀郎因為喜歡她,並不理會父母的反對與她結婚,婚後生了一個女兒。 刀郎對楊娜雖然用情至深,但在女兒出生四十天之後,他早上起來,意外地發現妻子不見了,刀郎到處尋找她的下落,卻如同石沉大海。後來楊娜告訴刀郞“你給不了我想要的幸福”,這是她出走的理由。因為當時刀郎一貧如洗,楊娜不想一輩子過這樣的苦日子,於是扔下女兒半夜溜走了。

回憶這段悲愴的往事,刀郎寫了一首《孩子她媽》的曲子,其中有幾句歌詞是如此寫的:

“你就說吧

這世上那個孩子不要媽媽

又有那個媽媽不要自己的娃”

“我說孩子她媽媽

呀! 外面的風雨大

你回來躲躲吧”

但他始終喚不回孩子的媽!

第二任妻子

後來刀郎有幸在海南島碰到現在妻子朱梅,兩人志同道合,決定攜手回到朱梅的家鄉新疆創業。朱梅在自己也有了女兒之後,對待刀郞與前妻所生的孩子,仍然像往日一樣如同己出,讓刀郞倍感幸福。

羅林為何取「刀郎」為別名?因為他在新疆常與「刀郞人」在一起,非常喜歡他們的音樂與文化。刀郎人的拉丁維文是,Dolan ,語意是“集中”,是維吾爾土著的稱號。他們分布在新疆塔里木盆地,葉爾羌河、塔里木河及羅布泊一帶。他們過著半農半獵的生活,音樂以吟唱、彈撥和擊鼓為主。刀郎經常帶著酒,到部落裡與他們共飲取樂與進行採風。

刀郞與雲朵

刀郎的高徒「雲朵」(原名謝春芳)來自四川羌族,由於家境貧窮,初中畢業後就外出工作,她在一家餐廳當服務員。有一次她替別人代唱「青藏高原」,被知名作曲家秦望東發現她的歌唱天份,向刀郎推荐雲朵,希望他收她為門徒。

刀郎聽她唱了「青藏高原」一曲之後,看到她有音樂天賦又深愛唱歌,決定收她為徒,於是帶著她到新疆學習音樂。

雲朵當時身無分文,連住宿都成問題,刀郞的妻子朱梅伸出援手,提議雲朵住在家裡。雲朵感到左右為難 ,因為這個安排會對刀郞一家生活造成很大的不便,也容易引起外人的閒言閒語,所以她婉拒。朱梅為了譲雲朵安心住下來,說她的女兒也很需要一位女伴作陪,經過師母幾番的勸説,雲朵才答應。成名後的雲朵,每次回憶這段時光,對師父師母充滿了感激。

《愛是你我》是刀郞為印度海嘯賑災義演而創作的歌曲。此曲最初並没有女聲部份,雲朵在錄音室聽到了刀郞老師的作品,被它的旋律與其傳送的大愛情懷深深地感動,主動自荐想演唱這首歌曲。刀郎就在錄音室叫她試唱一段,真是一鳴驚人。這首歌的音階很高,刀郎沒有想到雲朵能夠演繹得那麼出色,試唱之後,便錄製了男女合唱的新版本。演唱時,這首歌超越了國界,傳達了人們心中的真實感受,也涵蓋了人類對社會的大愛。

2002年的第一場雪

當年刀郎的工作室就在烏魯木齊一家賓館的八樓,這棟八層樓房也曾經是城裡最高的建物,附近的公交站就叫做“八樓”,所以歌詞中的“八樓”並非指大樓的第八層,而是指公交車的站名。其歌詞如下:

2002年的第一場雪

比以往時候來得更晚一些

停靠在八樓的二路汽車

帶走了最後一片飄落的黃葉

2002年的第一場雪

是留在烏魯木齊難捨的情結

你像一隻飛來飛去的蝴蝶

在白雪飄飛的季節裡搖曳

忘不了把你摟在懷裡的感覺

比藏在心中那份火熱更暖一些

忘記了窗外的北風凜冽

再一次把溫柔和纏綿重疊

是你的紅唇粘住我的一切

是你的體貼讓我再次熱烈

是你的萬種柔情融化冰雪

是你的甜言蜜語改變季節

2002年的第一場雪

比以往時候來得更晚一些

停靠在八樓的二路汽車

帶走了最後一片飄落的黃葉

2002年的第一場雪

是留在烏魯木齊難捨的情結

你像一隻飛來飛去的蝴蝶

在白雪飄飛的季節裡搖曳

是你的紅唇粘住我的一切

是你的體貼讓我再次熱烈

是你的萬種柔情融化冰雪

是你的甜言蜜語改變季節

這首歌發行後爆紅,銷售了270萬張唱 片,盜版估計超過千萬張以上,創造了當時的記錄,讓演藝界一片譁然。

西海情歌

瑛與勇兒是中國南方的大學生,那一年兩人一同報名參加環保志願隊,來到大地蒼茫人煙稀少的邊疆地帶可可西里。

瑛被派在藏羚羊觀察站,人數較多的不凍泉。勇兒被安排在生活條件艱苦的沱沱河觀察站。可可西里因為高寒又缺氧因而被稱為“生命禁區”。

每次勇兒到瑛那裡去滙總報表時,總是給瑛講許多趣聞,從不訴苦。但瑛從別的同伴那裡,早就知道沱沱河一帶生活條件的惡劣,為了譲勇兒日子好過一點,瑛只能把兩人別後的思念寫成文字給勇兒帶去解悶。

瑛盼望的滙總報表的日子又快到了,勇兒上次來時,說他發現了一種很美的植物,會開小小淡淡的花,他要去石縫中採一株帶來給她。

這次也是最後的一次滙報,之後他們兩人就可以雙雙返回溫暖的家了。但瑛此時並不知道,勇兒已經不幸死在收集资料的路上。當她點收勇兒全部遺留下來的東西時,看到一個栽在牙缸裡的一株小花時,頓時覺得 天昏地暗,無法接受這個意外⋯⋯

刀郞聽到這個悲痛的愛情故事之後,寫下了「西海情歌」,其歌詞如下:

自你離開以後 從此就丟了溫柔

等待在這雪山路漫長 聽寒風呼嘯依舊

一眼望不到邊 風似刀割我的臉

等不到西海天際蔚藍 無言這蒼茫的高原

還記得你答應過我 不會讓我把你找不見

可你跟隨那南歸的候鳥 飛得那麼遠

愛像風箏斷了線 拉不住你許下的諾言

我在苦苦等待雪山之巔 溫暖的春天

等待高原冰雪融化之後 歸來的孤雁

愛再難以續情緣 回不到我們的從前

手心裡的溫柔

刀郎去新疆伊寧的「那拉提草原」採風, 當地哈薩克的族人,給他講了一個関於他爺爺奶奶的故事。他的爺爺與奶奶在上世紀40年代結婚後不久,就在戰亂中失散了,這一失散就是40多年 。幸賴老天保佑,爺爺終於在東疆的「巴里坤草原」找到了他奶奶,時隔長久的歲月,奶奶一直還在等著爺爺。刀郎聽完這個故事,感慨人間命運多變難測,但也沒有特別把它放在心頭。

第二天早上,刀郎看到這對分別近50年的老人在帳篷外面曬太陽。新疆特別柔和的朝陽照在兩位老伴的臉上,老爺爺的手搭在老奶奶的手背上,一臉安祥,一切盡在不言中。這幅情景觸動了刀郎,他情不自禁,下筆如飛,如有神助,很快就完成了這首《手心裡的溫柔》。其部分歌詞如下:

你在我身邊 相對無言

默默的許願 對愛的依戀

牧場的炊煙 妝點著草原

愛 相擁著 牧歸的少年

你在我身邊 把我的手牽

牽着我手心 不變的誓言

高高的雪山 祝福我們

愛 在這一刻 永恆永遠

愛到什麼時候 要愛到天長地久

兩個相愛的人 一直到遲暮時候

我牽著你的手 我牽著你到白頭

牽到地老天荒 看手心裡的溫柔

刀郎不揮刀·但刀刀見血

今年七月十九日,刀郞的新專輯《山歌寥哉》發行,其中的「羅剎海市」瞬間爆紅,令人眼花撩亂。這首歌取材於蒲松齢的《聊齋誌異》中的一篇同名小說「羅剎海市」。該故事講述一位叫馬驥的中原人去羅剎國經商,卻發現該地以醜為美,也以醜選官,完全顛覆世俗常理,對長相俊美的馬驥避而遠之。後來,馬驥把臉塗得漆黑,大家反而稱讚不已,當地國王也因此而封他為官。

此歌曲發表後,議論紛紛,有人認為刀郎在諷刺以前封殺他的那些自稱為「高級藝人」的那英、汪峰、楊坤、高曉松等等大陸歌手。也有人認為他在影射中國目前的社會亂象 ,更有人認他在暗諷當今的統治階層。歌中所影射的到底是什麼?就讓天下評論高手各自畫靶射箭吧!

回想2004年元月,刀郎發行首張專輯《2002年第一場雪》時,在毫無行銷的情況下,紅遍大江南北,大街小巷處處可聞,榮登華語樂壇的榜首。

人怕出名,爆紅的刀郎威脅到娛樂界的那些出名歌手的利益,一個草根音樂人那能容許他觸碰高級藝人的高牆。於是他們羣起抨擊奚落刀郎,刀郞以「鬥不過他們」而退下隱居。經過長年閉門練功 ,成為藝壇高手,如今手不揮刀,卻刀刀見血入骨。短短幾天,全球播放量突破八十億次,真是天下無敵手!

「羅剎海市」有幾句歌詞,讓人尋味無窮:

*「馬戶不知道自己是隻驢,又鳥不知道自己是隻雞」(註:馬戶合體為簡體字的驢;又鳥合體為簡體字的雞)

*「可是那從來煤蛋兒生來就黑,不管你怎樣洗呀,那也是個髒東西。」

*「那馬戶又鳥,是我們人類根本的問題。」

當今世界的亂象是「是非不分」「黑白顛倒」。大家玩著文字遊戲,指鹿為馬,不顧真象,只求名利。呀!這的確是我們人類根本的問題!!!

刀郞是位男歌手、詞曲創作人與音樂制作人,本名羅林。1971年出生於中國四川,2004年以專輯《2002年的第一場雪》出道成名。

他十七歲那一年,在自闖天下的衝動 之下,在書桌上留了一張紙條,上面寫著「我走了,去追尋我的音樂夢想⋯」就這樣離開了家鄉,開始他那流浪歌手的生涯。

刀郎的第一任妻子叫楊娜,她是一名舞蹈演員,已經有過一段失敗的婚姻。不過刀郎因為喜歡她,並不理會父母的反對與她結婚,婚後生了一個女兒。 刀郎對楊娜雖然用情至深,但在女兒出生四十天之後,他早上起來,意外地發現妻子不見了,刀郎到處尋找她的下落,卻如同石沉大海。後來楊娜告訴刀郞“你給不了我想要的幸福”,這是她出走的理由。因為當時刀郎一貧如洗,楊娜不想一輩子過這樣的苦日子,於是扔下女兒半夜溜走了。

回憶這段悲愴的往事,刀郎寫了一首《孩子她媽》的曲子,其中有幾句歌詞是如此寫的:

“你就說吧

這世上那個孩子不要媽媽

又有那個媽媽不要自己的娃”

“我說孩子她媽媽

呀! 外面的風雨大

你回來躲躲吧”

但他始終喚不回孩子的媽!

第二任妻子

後來刀郎有幸在海南島碰到現在妻子朱梅,兩人志同道合,決定攜手回到朱梅的家鄉新疆創業。朱梅在自己也有了女兒之後,對待刀郞與前妻所生的孩子,仍然像往日一樣如同己出,讓刀郞倍感幸福。

羅林為何取「刀郎」為別名?因為他在新疆常與「刀郞人」在一起,非常喜歡他們的音樂與文化。刀郎人的拉丁維文是,Dolan ,語意是“集中”,是維吾爾土著的稱號。他們分布在新疆塔里木盆地,葉爾羌河、塔里木河及羅布泊一帶。他們過著半農半獵的生活,音樂以吟唱、彈撥和擊鼓為主。刀郎經常帶著酒,到部落裡與他們共飲取樂與進行採風。

刀郞與雲朵

刀郎的高徒「雲朵」(原名謝春芳)來自四川羌族,由於家境貧窮,初中畢業後就外出工作,她在一家餐廳當服務員。有一次她替別人代唱「青藏高原」,被知名作曲家秦望東發現她的歌唱天份,向刀郎推荐雲朵,希望他收她為門徒。

刀郎聽她唱了「青藏高原」一曲之後,看到她有音樂天賦又深愛唱歌,決定收她為徒,於是帶著她到新疆學習音樂。

雲朵當時身無分文,連住宿都成問題,刀郞的妻子朱梅伸出援手,提議雲朵住在家裡。雲朵感到左右為難 ,因為這個安排會對刀郞一家生活造成很大的不便,也容易引起外人的閒言閒語,所以她婉拒。朱梅為了譲雲朵安心住下來,說她的女兒也很需要一位女伴作陪,經過師母幾番的勸説,雲朵才答應。成名後的雲朵,每次回憶這段時光,對師父師母充滿了感激。

《愛是你我》是刀郞為印度海嘯賑災義演而創作的歌曲。此曲最初並没有女聲部份,雲朵在錄音室聽到了刀郞老師的作品,被它的旋律與其傳送的大愛情懷深深地感動,主動自荐想演唱這首歌曲。刀郎就在錄音室叫她試唱一段,真是一鳴驚人。這首歌的音階很高,刀郎沒有想到雲朵能夠演繹得那麼出色,試唱之後,便錄製了男女合唱的新版本。演唱時,這首歌超越了國界,傳達了人們心中的真實感受,也涵蓋了人類對社會的大愛。

2002年的第一場雪

當年刀郎的工作室就在烏魯木齊一家賓館的八樓,這棟八層樓房也曾經是城裡最高的建物,附近的公交站就叫做“八樓”,所以歌詞中的“八樓”並非指大樓的第八層,而是指公交車的站名。其歌詞如下:

2002年的第一場雪

比以往時候來得更晚一些

停靠在八樓的二路汽車

帶走了最後一片飄落的黃葉

2002年的第一場雪

是留在烏魯木齊難捨的情結

你像一隻飛來飛去的蝴蝶

在白雪飄飛的季節裡搖曳

忘不了把你摟在懷裡的感覺

比藏在心中那份火熱更暖一些

忘記了窗外的北風凜冽

再一次把溫柔和纏綿重疊

是你的紅唇粘住我的一切

是你的體貼讓我再次熱烈

是你的萬種柔情融化冰雪

是你的甜言蜜語改變季節

2002年的第一場雪

比以往時候來得更晚一些

停靠在八樓的二路汽車

帶走了最後一片飄落的黃葉

2002年的第一場雪

是留在烏魯木齊難捨的情結

你像一隻飛來飛去的蝴蝶

在白雪飄飛的季節裡搖曳

是你的紅唇粘住我的一切

是你的體貼讓我再次熱烈

是你的萬種柔情融化冰雪

是你的甜言蜜語改變季節

這首歌發行後爆紅,銷售了270萬張唱 片,盜版估計超過千萬張以上,創造了當時的記錄,讓演藝界一片譁然。

西海情歌

瑛與勇兒是中國南方的大學生,那一年兩人一同報名參加環保志願隊,來到大地蒼茫人煙稀少的邊疆地帶可可西里。

瑛被派在藏羚羊觀察站,人數較多的不凍泉。勇兒被安排在生活條件艱苦的沱沱河觀察站。可可西里因為高寒又缺氧因而被稱為“生命禁區”。

每次勇兒到瑛那裡去滙總報表時,總是給瑛講許多趣聞,從不訴苦。但瑛從別的同伴那裡,早就知道沱沱河一帶生活條件的惡劣,為了譲勇兒日子好過一點,瑛只能把兩人別後的思念寫成文字給勇兒帶去解悶。

瑛盼望的滙總報表的日子又快到了,勇兒上次來時,說他發現了一種很美的植物,會開小小淡淡的花,他要去石縫中採一株帶來給她。

這次也是最後的一次滙報,之後他們兩人就可以雙雙返回溫暖的家了。但瑛此時並不知道,勇兒已經不幸死在收集资料的路上。當她點收勇兒全部遺留下來的東西時,看到一個栽在牙缸裡的一株小花時,頓時覺得 天昏地暗,無法接受這個意外⋯⋯

刀郞聽到這個悲痛的愛情故事之後,寫下了「西海情歌」,其歌詞如下:

自你離開以後 從此就丟了溫柔

等待在這雪山路漫長 聽寒風呼嘯依舊

一眼望不到邊 風似刀割我的臉

等不到西海天際蔚藍 無言這蒼茫的高原

還記得你答應過我 不會讓我把你找不見

可你跟隨那南歸的候鳥 飛得那麼遠

愛像風箏斷了線 拉不住你許下的諾言

我在苦苦等待雪山之巔 溫暖的春天

等待高原冰雪融化之後 歸來的孤雁

愛再難以續情緣 回不到我們的從前

手心裡的溫柔

刀郎去新疆伊寧的「那拉提草原」採風, 當地哈薩克的族人,給他講了一個関於他爺爺奶奶的故事。他的爺爺與奶奶在上世紀40年代結婚後不久,就在戰亂中失散了,這一失散就是40多年 。幸賴老天保佑,爺爺終於在東疆的「巴里坤草原」找到了他奶奶,時隔長久的歲月,奶奶一直還在等著爺爺。刀郎聽完這個故事,感慨人間命運多變難測,但也沒有特別把它放在心頭。

第二天早上,刀郎看到這對分別近50年的老人在帳篷外面曬太陽。新疆特別柔和的朝陽照在兩位老伴的臉上,老爺爺的手搭在老奶奶的手背上,一臉安祥,一切盡在不言中。這幅情景觸動了刀郎,他情不自禁,下筆如飛,如有神助,很快就完成了這首《手心裡的溫柔》。其部分歌詞如下:

你在我身邊 相對無言

默默的許願 對愛的依戀

牧場的炊煙 妝點著草原

愛 相擁著 牧歸的少年

你在我身邊 把我的手牽

牽着我手心 不變的誓言

高高的雪山 祝福我們

愛 在這一刻 永恆永遠

愛到什麼時候 要愛到天長地久

兩個相愛的人 一直到遲暮時候

我牽著你的手 我牽著你到白頭

牽到地老天荒 看手心裡的溫柔

刀郎不揮刀·但刀刀見血

今年七月十九日,刀郞的新專輯《山歌寥哉》發行,其中的「羅剎海市」瞬間爆紅,令人眼花撩亂。這首歌取材於蒲松齢的《聊齋誌異》中的一篇同名小說「羅剎海市」。該故事講述一位叫馬驥的中原人去羅剎國經商,卻發現該地以醜為美,也以醜選官,完全顛覆世俗常理,對長相俊美的馬驥避而遠之。後來,馬驥把臉塗得漆黑,大家反而稱讚不已,當地國王也因此而封他為官。

此歌曲發表後,議論紛紛,有人認為刀郎在諷刺以前封殺他的那些自稱為「高級藝人」的那英、汪峰、楊坤、高曉松等等大陸歌手。也有人認為他在影射中國目前的社會亂象 ,更有人認他在暗諷當今的統治階層。歌中所影射的到底是什麼?就讓天下評論高手各自畫靶射箭吧!

回想2004年元月,刀郎發行首張專輯《2002年第一場雪》時,在毫無行銷的情況下,紅遍大江南北,大街小巷處處可聞,榮登華語樂壇的榜首。

人怕出名,爆紅的刀郎威脅到娛樂界的那些出名歌手的利益,一個草根音樂人那能容許他觸碰高級藝人的高牆。於是他們羣起抨擊奚落刀郎,刀郞以「鬥不過他們」而退下隱居。經過長年閉門練功 ,成為藝壇高手,如今手不揮刀,卻刀刀見血入骨。短短幾天,全球播放量突破八十億次,真是天下無敵手!

「羅剎海市」有幾句歌詞,讓人尋味無窮:

*「馬戶不知道自己是隻驢,又鳥不知道自己是隻雞」(註:馬戶合體為簡體字的驢;又鳥合體為簡體字的雞)

*「可是那從來煤蛋兒生來就黑,不管你怎樣洗呀,那也是個髒東西。」

*「那馬戶又鳥,是我們人類根本的問題。」

當今世界的亂象是「是非不分」「黑白顛倒」。大家玩著文字遊戲,指鹿為馬,不顧真象,只求名利。呀!這的確是我們人類根本的問題!!!

《是自己的想法或是神的呼召?》江朝雄

那已經是1990年代的往事了。一位近親有一天告訴我說,他大學畢業後,想去讀神學院。由於在我跟他同樣年紀的時候,我也是有跟他一樣的想法,因為是過來人,我就毫無思考的問他說,這是你自己的想法,還是有神的感應呼召?他沉默了一下,告訴我說,他想試試看。

印象中,他那時也才受洗八年,但他很努力追求,除了日常讀經,靈修,也曾跟過兩位比他年長的屬靈弟兄(美國本地人)一起查經;在教會也教過不同年齡層的主日學,暑假打工所得,幾乎都買各種屬靈的參考書閱讀....。從熱心的角度上說,本應鼓勵他走這條路,但我並沒有這樣做。原因是傳揚基督福音的使者,不是暫時的一份工作,是一種長期的使命。

因世上的工作可以常換來換去,哪裡待遇高,就往哪裡跑。傳福音是一種拯救靈魂的志工,尤其是牧養一個教會的牧者,對使命的委身,比起世上的其他工作,應以「超然、神聖」來看待。1960年代初,曾到台北圓山舉行佈道大會的葛理翰牧師,他就曾受邀參加很多位美國總統的就職宣誓。因為在這種莊嚴的場合,神的僕人比其他行業更具權柄,也更受尊重。

也正因為精神力量,對個人,國家,社會的重要性及重大影響。因此,社會對「信仰」及牧者的重要性,幾千年來ㄧ直是人類生活關心的一環。只有一小部分人,以不太嚴謹的態度,把祂的聖工當成一般的「工作」在應付,結果往往沒有幾年就從崗位流失,早知如此,何必當初!這是我個人不贊成近親的年輕人,在沒有較多的生活歷練,及社會工作經驗前,進入神的教會當領頭羊(牧者)的最主要原因。

而且,由於人生旅途,本來就是一個學習的歷程,活到老,學到老。如果沒有學習與操練,就擔任某些職位,恐怕誤己誤人,那真是令人不安。像美國的檢察官,法官在就任那嚴肅的職位前,必須有先前的某些工作經驗,因此他/她們就任的年紀,大多是35歲以上,甚或超過40歲。司法檢調人員就任前須先具備一些生活歷練,做為教會的領頭羊,攸關一大票群眾心靈問題的帶領者,學校一畢業就獨當一面,20來歲難免所知有限,生活歷練經驗不足,難免有一些會中途離去。若能參考司法檢調人員的「預備經歷」模式,相信會降低牧者的流失。

在我認識的休士頓同鄉當中,就有三位,他們是陳光男,黃國義,白添成三位牧師。他們都是年輕時就信主,大學畢業後並沒有馬上走上牧者這條路,在社會上經過十幾年,甚至更長的陶冶、歷練後,再專心奉獻心力、經驗於福音事工。這種穩紮穩打的人生旅途,比年輕時就上路,而中途流失,對己對人更有幫助。(09-24-2023)

印象中,他那時也才受洗八年,但他很努力追求,除了日常讀經,靈修,也曾跟過兩位比他年長的屬靈弟兄(美國本地人)一起查經;在教會也教過不同年齡層的主日學,暑假打工所得,幾乎都買各種屬靈的參考書閱讀....。從熱心的角度上說,本應鼓勵他走這條路,但我並沒有這樣做。原因是傳揚基督福音的使者,不是暫時的一份工作,是一種長期的使命。

因世上的工作可以常換來換去,哪裡待遇高,就往哪裡跑。傳福音是一種拯救靈魂的志工,尤其是牧養一個教會的牧者,對使命的委身,比起世上的其他工作,應以「超然、神聖」來看待。1960年代初,曾到台北圓山舉行佈道大會的葛理翰牧師,他就曾受邀參加很多位美國總統的就職宣誓。因為在這種莊嚴的場合,神的僕人比其他行業更具權柄,也更受尊重。

也正因為精神力量,對個人,國家,社會的重要性及重大影響。因此,社會對「信仰」及牧者的重要性,幾千年來ㄧ直是人類生活關心的一環。只有一小部分人,以不太嚴謹的態度,把祂的聖工當成一般的「工作」在應付,結果往往沒有幾年就從崗位流失,早知如此,何必當初!這是我個人不贊成近親的年輕人,在沒有較多的生活歷練,及社會工作經驗前,進入神的教會當領頭羊(牧者)的最主要原因。

而且,由於人生旅途,本來就是一個學習的歷程,活到老,學到老。如果沒有學習與操練,就擔任某些職位,恐怕誤己誤人,那真是令人不安。像美國的檢察官,法官在就任那嚴肅的職位前,必須有先前的某些工作經驗,因此他/她們就任的年紀,大多是35歲以上,甚或超過40歲。司法檢調人員就任前須先具備一些生活歷練,做為教會的領頭羊,攸關一大票群眾心靈問題的帶領者,學校一畢業就獨當一面,20來歲難免所知有限,生活歷練經驗不足,難免有一些會中途離去。若能參考司法檢調人員的「預備經歷」模式,相信會降低牧者的流失。

在我認識的休士頓同鄉當中,就有三位,他們是陳光男,黃國義,白添成三位牧師。他們都是年輕時就信主,大學畢業後並沒有馬上走上牧者這條路,在社會上經過十幾年,甚至更長的陶冶、歷練後,再專心奉獻心力、經驗於福音事工。這種穩紮穩打的人生旅途,比年輕時就上路,而中途流失,對己對人更有幫助。(09-24-2023)

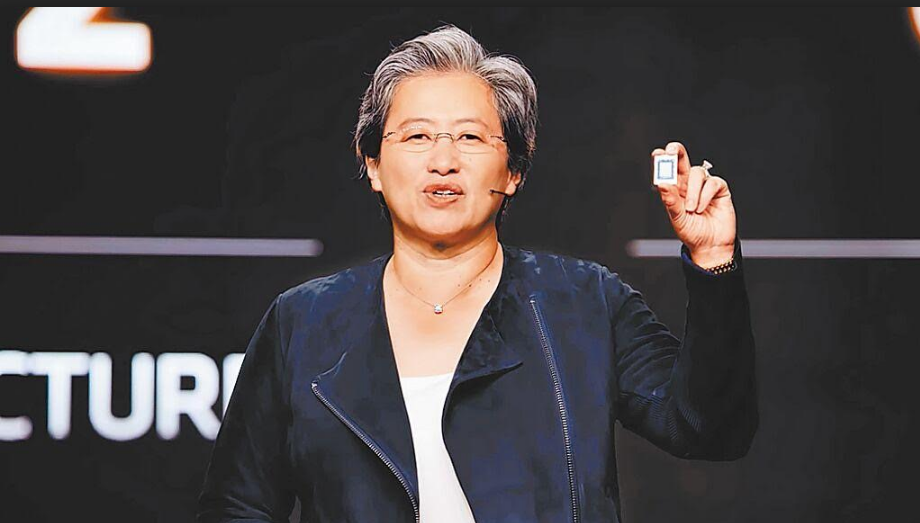

《La Quinta》吳連山

過去我出去旅遊時都有帶狗同行. 大部分的旅館都不准攜帶寵物進入. La Quinta旅館對動物很友善, 可以攜帶貓狗入宿旅館. 費用也不很貴. 早上又有提供免費早餐給客人.而且很多地方也都有這家旅館. 所以出外住宿時, 我大部分都選擇這家. 除非當地沒有, 再找別家旅館.

根據Google上面的資料, La Quinta的意思是

1. La Quinta in Spanish means the “fifth”.

2. also "quinta" is a type of hacienda. (in Spanish-speaking regions) a large estate or plantation with a dwelling house.

3. La Quinta is 32 square miles of land and water

4. La Quinta is 56 feet above sea level.

據說La Quinta 旅館的創始人, Walter Morgan, 聽到當地的農莊主人提到” La Quintas”這種房型. 這是墨西哥人的大房宅. 也就是一個大房屋, 旁邊,圍繞這一些小的住家. 他很喜愛這種造型. 所以在1925年他就聘請Pasadena 的建築師Gordon Kaufman幫他設計這種造型, 完成他的夢想. 這個建築師也因為這個設計而成名. 次年, 1926, Walter Morgan就在 南加州Cahuilla Indians 的Marshall Cove的北部地段, 建蓋第一個 La Quinta Resort. 這也是當地有的第一個高爾夫球場. 當初他的構想是要讓好萊塢一些名人或有關的人員來休憩.

隨著附近一些公路的興建以及鄰近沙漠城市的興起, 這個旅館在1980年中期非常興盛. 所以就在1982年Riverside County將此旅館和隣近一些村落, 合併成一個城市, 並且採用旅館的名字,La Quinta, 做為這個城市的名字. 根據人口普查的資料, La Quinta 這個城市在1980 年只有4,200 人. 但是在1990年就增加到11,215 人. 而且那時侯大部分的人也不是完全住在這裡(叫做半職的社區). 2020 人口普查是37,654人. 今年 (2023) 是 39,257人.

上個禮拜我們來Palm Springs 附近的城市Rancho Mirage內的Omni Rancho Las Palmas Resort & SPA渡假三天. 我突然發現La Quinta這個城市就在鄰近. 所以要回來洛杉磯時, 就多開一點點路. 專程到La Quinta市中心去探查. 看是否值得來玩? 市中心稱Old Town , 人行道是用鵝卵石砌成的. 建築物土牆壁是白色的.然後九重葛攀沿在上面, 或種植在路旁. 非常漂亮. 有一些人在那裡用餐. 整個氣氛很安祥, 很溫和. 聽說中午來購物, 晚上來吃晚餐, 更是有情調. 此外這裡的景點有:La Quinta Brewing Company , Old Town Farmers Market , Old Town Artisan Studios, 和 Old Town Peddler.我相信是值得來一遊的.

La Quinta市位於Coachella Valley屬於低沙漠地帶. 氣溫非常高. 這整個禮拜每天中午是華氏115度(約攝氏46度). 若要來時, 請別忘記攜帶大熱天的東西如飲水,帽子,寬鬆的衣服..等等. 當地居民告訴我們, 要來的時候最好是四,五月或十, 十一月時, 比較涼爽. 其他時間都很熱.不過當比較涼爽的時候, 訪客比較多, 所以旅館租金也比較貴.

這個Coachella Valley每年四月中旬連續兩個周末都有一個非常盛大的音樂會: Coachella Valley Music & Arts Festival, 有各式各樣的樂團,歌星, 表演者(如 Ariana Grande, Lady Gaga, and Beyoncé等)來參與. 明年(2024)的活動時間是4/12-14及 4/19-21. 門票從$549到$1,119 (若連公車載送是$649 到 $1,399). 如果你喜愛熱鬧, 又偏好年輕人的音樂. 歡迎你來參加. 開開眼界. 並請順道到La Quinta市, 住玩一陣. 然後讓我知道你的感受如何? 竭誠以待!

吳連山 (8/1/2023)

根據Google上面的資料, La Quinta的意思是

1. La Quinta in Spanish means the “fifth”.

2. also "quinta" is a type of hacienda. (in Spanish-speaking regions) a large estate or plantation with a dwelling house.

3. La Quinta is 32 square miles of land and water

4. La Quinta is 56 feet above sea level.

據說La Quinta 旅館的創始人, Walter Morgan, 聽到當地的農莊主人提到” La Quintas”這種房型. 這是墨西哥人的大房宅. 也就是一個大房屋, 旁邊,圍繞這一些小的住家. 他很喜愛這種造型. 所以在1925年他就聘請Pasadena 的建築師Gordon Kaufman幫他設計這種造型, 完成他的夢想. 這個建築師也因為這個設計而成名. 次年, 1926, Walter Morgan就在 南加州Cahuilla Indians 的Marshall Cove的北部地段, 建蓋第一個 La Quinta Resort. 這也是當地有的第一個高爾夫球場. 當初他的構想是要讓好萊塢一些名人或有關的人員來休憩.

隨著附近一些公路的興建以及鄰近沙漠城市的興起, 這個旅館在1980年中期非常興盛. 所以就在1982年Riverside County將此旅館和隣近一些村落, 合併成一個城市, 並且採用旅館的名字,La Quinta, 做為這個城市的名字. 根據人口普查的資料, La Quinta 這個城市在1980 年只有4,200 人. 但是在1990年就增加到11,215 人. 而且那時侯大部分的人也不是完全住在這裡(叫做半職的社區). 2020 人口普查是37,654人. 今年 (2023) 是 39,257人.

上個禮拜我們來Palm Springs 附近的城市Rancho Mirage內的Omni Rancho Las Palmas Resort & SPA渡假三天. 我突然發現La Quinta這個城市就在鄰近. 所以要回來洛杉磯時, 就多開一點點路. 專程到La Quinta市中心去探查. 看是否值得來玩? 市中心稱Old Town , 人行道是用鵝卵石砌成的. 建築物土牆壁是白色的.然後九重葛攀沿在上面, 或種植在路旁. 非常漂亮. 有一些人在那裡用餐. 整個氣氛很安祥, 很溫和. 聽說中午來購物, 晚上來吃晚餐, 更是有情調. 此外這裡的景點有:La Quinta Brewing Company , Old Town Farmers Market , Old Town Artisan Studios, 和 Old Town Peddler.我相信是值得來一遊的.

La Quinta市位於Coachella Valley屬於低沙漠地帶. 氣溫非常高. 這整個禮拜每天中午是華氏115度(約攝氏46度). 若要來時, 請別忘記攜帶大熱天的東西如飲水,帽子,寬鬆的衣服..等等. 當地居民告訴我們, 要來的時候最好是四,五月或十, 十一月時, 比較涼爽. 其他時間都很熱.不過當比較涼爽的時候, 訪客比較多, 所以旅館租金也比較貴.

這個Coachella Valley每年四月中旬連續兩個周末都有一個非常盛大的音樂會: Coachella Valley Music & Arts Festival, 有各式各樣的樂團,歌星, 表演者(如 Ariana Grande, Lady Gaga, and Beyoncé等)來參與. 明年(2024)的活動時間是4/12-14及 4/19-21. 門票從$549到$1,119 (若連公車載送是$649 到 $1,399). 如果你喜愛熱鬧, 又偏好年輕人的音樂. 歡迎你來參加. 開開眼界. 並請順道到La Quinta市, 住玩一陣. 然後讓我知道你的感受如何? 竭誠以待!

吳連山 (8/1/2023)

A. La Quinta市景. 圖片採自其市政府的網站.

La Quinta, CA | Home (laquintaca.gov)

La Quinta, CA | Home (laquintaca.gov)

B. Coachella Valley Music & Arts Festival影片取材自YouTube

https://youtu.be/f12QSMis_AY

https://youtu.be/0M1UnvSTyC0

https://youtu.be/f12QSMis_AY

https://youtu.be/0M1UnvSTyC0

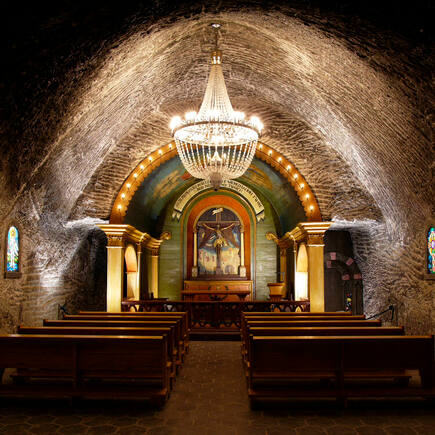

《半導體女王蘇姿丰》雅夫子

背景介紹

蘇姿丰,英文名字Lisa T. Su,被人暱稱為「蘇媽」。常有人把她的名字誤植為「蘇姿豐」,雖然「丰」也是「豐」的簡體字,但「丰」是另有一字的原體,原意為「草木茂盛」。她在 1969年出生於台灣台南,三歲時來美,當時父親蘇春槐在美國哥倫比亞大學攻讀研究所。 Lisa小學成績優異,跳級進入二年制初中,隨後考上紐約布朗克斯科學高中(Bronx High School of Science),其間並榮獲西屋科學獎。她在鋼琴方面的才華也出眾,本來也有機會就讀茱莉亞音樂學院,最後採納父親的建議進入麻省理工學院(MIT, Massachusetts Institute of Technology)進修,並取得學士、碩士與博士的學位。

職業生涯簡介

1994年在MIT畢業後,先後任職TI(德州儀器)、IBM、Freescale等公司。2012年,被AMD(超微)聘為副總裁和總經理。2014年升任為總裁暨執行長,為該公司首位女性執行長。在她的領導下,AMD於2017年發布全新架構的Ryzen系列處理器,獲得市場的青睞,財務轉虧為盈,振奮全公司的士氣。

MIT的多重意義

由於Lisa在半導體方面的卓越成就,她的母校MIT把第12號大樓「納米技術研究大樓」命名為「蘇姿丰大樓」(The Lisa T. Su Building)。Lisa在半導體方面的傑出表現,與台灣半導體產業公司如台積電等等的密切合作,也是成功因素之一,這是另一層次MIT(Made in Taiwan)的意義。並且Lisa出生於台灣,是道道地地的台灣之光,這是最高層次的MIT。

成功三大要素

父親蘇春槐總結Lisa的成功,有三大要素:起步早、不怕失敗與樂於幫助別人。

蘇春槐先生在哥倫比亞大學主修數理統計,Lisa受父親的影響,小時候數學成績就很好,非常年青時就獲得麻省理工學院電機博士學位。由於起步早,在各項競爭上,都佔了優勢。Lisa小時候愛好廣泛,喜歡音樂,也喜歡拆各種玩具,研究其中奧妙。父親發現她有工程方面的天分,鼓勵她朝這個方向發展。

Lisa在進入AMD之前,曾經擔任Freescale的首席技術官,IBM半導體研發中心副總裁,她的發明創造,為她任職過的公司帶來很大的經濟效益。譬如她研發的Sony PS3芯片比PS2芯片,速度增加1000倍,不但效能更好,而且價錢更便宜。

2012年,蘇姿丰臨危受命進入AMD,當時AMD掉入經營的谷低。AMD跟Intel(英特爾)互相競爭長達半個世紀之久,卻無法勝過Intel。Lisa接手時AMD已經負債累累,她一方面大刀闊斧整頓公司,另一方面換道與台積電合作,開啟高端晶片的生產。她不怕失敗,敢去賭她的生涯,其心態是:「I have nothing to lose」,勇往直前!

蘇春槐如此形容女兒:「一個人的心態改變,態度就改變,態度改變了,習慣就改變,習慣改變了,人生就改變。」

Lisa接手AMD時,其股票每股一兩塊美元,六年以後,每股高達160美元。在2018年,AMD是S&P 500指數中表現最好的股票。

Lisa的事業成功,先天的才華與後天的努力缺一不可,但還有第三因素是:她樂於助人,所以人家也樂於助她,許多人暱稱她為「蘇媽」。蘇春槐從猶太同事那裡得知猶太人用「塔木德經」(Talmud)教導後代做人處世的智慧。例如:成功不能驕傲,若驕傲會惹人妒忌,對人對己都是負面的。除外猶太人在安息日排除所有雜務,陪同孩子安靜讀書、討論,與孩子對話,很值得做為父母的借鑑。

MIT博士班畢業典禮演說摘要

Lisa演說中強調有一句非常深刻的話一直與我同行,她説決定一個人的成敗和生活,就是家庭的愛與教育。

在MIT大一這一年,我獲得了第一份本科研究簽約,就在半導體實驗室工作。第一次有機會做一些我認為了不起的事,我迷上了半導體,因為它能建造一些很小,但很複雜的東西,並且我能獨立完成。同時我意識到,我並不需要成為全班最聰明的學生,只要全心全力專注於解決實際問題,我也可以造就非凡。

曾經有人問我,MIT對妳意味著什麼?我說MIT很單純,也非常艱難,MIT的磨練是“殺不死你,必使你強大”。MIT教會我如何思考,去解決真正棘手的問題。

我有幾條小小的建議與你們分享:

第一是你做夢要做大點,相信你能改變世界。

第二是敢於冒險,有時要冒大風險,但是必須確保你會從錯中成長。我看到許多MIT的PHD為哈佛的MBA工作,這毫無道理。我立志不再為哈佛MBA工作,因為我瞭解科技,而那些人不懂。

第三也許是最重要的,我鼓勵你們去創造機遇。MIT已經給了你們最好的工具和訓練,你必須在正確的地點,正確的時間,去解決正確的問題。

我最喜歡給畢業生的建議是:找到世界性難題,挺身而出解決它們,這就是你自己創造的機遇,這才是人們所關注的,這才能讓你做的事超凡脫俗。

蘇媽的趣聞

在台積電的上機典禮上,蘇媽與大家分享一段趣聞。她早期跟陌生人問候時,經常先介紹自己:「我在chip方面工作多年,你在那裡高就?」在半導體剛開始發展時,知道它是什麼東西的人不多,知道用chip暗指半導體的人更少。於是有人接著問她:「妳的工作與potato chip有什麼關聯?」她只好忙著解釋是semiconductor chip,不是可以拿來吃的薯片。現在會這樣追問的人,是很少了。

另一件趣事是與賽車有關,F1賽車在上海舉行時,法拉利車隊也參加比賽。其新車的車頭重新出現AMD的廣告LOGO,這表示AMD重新成為法拉利車隊的頂級贊助商。

當時場外卻發生了一件有趣的事,英國天空體育台的主持人Martin Brundle正在採訪一位戴着太陽墨鏡的女士,這位女士正是AMD的執行長Lisa Su。顯然Brundle對這位科技女強人並不熟悉,他俯前邀約後卻問道:「Excuse me madam, do you speak English?」蘇姿丰不卑不亢地給他一句肯定的回答後,她還介紹自己的公司AMD提供芯片放在法拉利跑車上,並且贊助法拉利賽車之事。Brundle真是有眼不識泰山,不知道站在眼前的這位女士是大名鼎鼎的「半導體女王」,職位是AMD的CEO,也是S&P 500 公司中年薪最高的女執行長。

數不清的獎項與榮譽

2018年 美國國家工程院向其頒發美國國家工程院院士,以表彰她在SOI(Silicon on Insulator)以及產業領導上的優異表現。

2018年 台南市政府頒發「卓越市民獎」給蘇姿丰與父母蘇春槐、羅淑雅等三人。

2019年 入選彭博資訊公布的「彭博50」名單。

2020年 美國半導體產業恊會向其頒發Robert N. Noyce Award。

2020年 為《財富》雜誌評選的「商界最具影響力女性」。

2020年 入選美國藝術與科學學院。

2021年 IEEE頒發Robert N. Noyce Medal。

2021年 美國總統拜登的技術顧問委員會成員。

2021年 女性技術名人堂。

2021年 耶魯大學執行長領導力學院的領導力傳奇獎。

2021年 巴倫週刊2021年全球最佳CEO獎。

2022年 國際和平榮譽獎獲得者。

2023年 獲頒台灣亞洲大學工學名譽博士。

2023年 獲頒台灣國立清華大學名譽博士。

2023年 獲頒台灣國立陽明交通大學名譽博士。

教父與女王爭AI的天下

黃仁勳(Jensen Huang)的頭銜是「人工智慧教父」,而蘇姿丰(Lisa Su)的頭銜是「半導體女王」。下個年代將進入人工智慧(AI, Artificial Intelligence)領域。Jensen與Lisa都出生於台南,而且有表舅與表外甥女的遠親關係,但在商場上,他們兩位將是未來AI戰場上的主帥。Jensen作風比較海派大而化之,Lisa比較低調而大小兼顧,可以說各有千秋。兩位與台灣半導體系列供應公司都有緊密的良好關係,將來誰會變成AI的領頭羊,大家拭目以待⋯⋯⋯

蘇姿丰,英文名字Lisa T. Su,被人暱稱為「蘇媽」。常有人把她的名字誤植為「蘇姿豐」,雖然「丰」也是「豐」的簡體字,但「丰」是另有一字的原體,原意為「草木茂盛」。她在 1969年出生於台灣台南,三歲時來美,當時父親蘇春槐在美國哥倫比亞大學攻讀研究所。 Lisa小學成績優異,跳級進入二年制初中,隨後考上紐約布朗克斯科學高中(Bronx High School of Science),其間並榮獲西屋科學獎。她在鋼琴方面的才華也出眾,本來也有機會就讀茱莉亞音樂學院,最後採納父親的建議進入麻省理工學院(MIT, Massachusetts Institute of Technology)進修,並取得學士、碩士與博士的學位。

職業生涯簡介

1994年在MIT畢業後,先後任職TI(德州儀器)、IBM、Freescale等公司。2012年,被AMD(超微)聘為副總裁和總經理。2014年升任為總裁暨執行長,為該公司首位女性執行長。在她的領導下,AMD於2017年發布全新架構的Ryzen系列處理器,獲得市場的青睞,財務轉虧為盈,振奮全公司的士氣。

MIT的多重意義

由於Lisa在半導體方面的卓越成就,她的母校MIT把第12號大樓「納米技術研究大樓」命名為「蘇姿丰大樓」(The Lisa T. Su Building)。Lisa在半導體方面的傑出表現,與台灣半導體產業公司如台積電等等的密切合作,也是成功因素之一,這是另一層次MIT(Made in Taiwan)的意義。並且Lisa出生於台灣,是道道地地的台灣之光,這是最高層次的MIT。

成功三大要素

父親蘇春槐總結Lisa的成功,有三大要素:起步早、不怕失敗與樂於幫助別人。

蘇春槐先生在哥倫比亞大學主修數理統計,Lisa受父親的影響,小時候數學成績就很好,非常年青時就獲得麻省理工學院電機博士學位。由於起步早,在各項競爭上,都佔了優勢。Lisa小時候愛好廣泛,喜歡音樂,也喜歡拆各種玩具,研究其中奧妙。父親發現她有工程方面的天分,鼓勵她朝這個方向發展。

Lisa在進入AMD之前,曾經擔任Freescale的首席技術官,IBM半導體研發中心副總裁,她的發明創造,為她任職過的公司帶來很大的經濟效益。譬如她研發的Sony PS3芯片比PS2芯片,速度增加1000倍,不但效能更好,而且價錢更便宜。

2012年,蘇姿丰臨危受命進入AMD,當時AMD掉入經營的谷低。AMD跟Intel(英特爾)互相競爭長達半個世紀之久,卻無法勝過Intel。Lisa接手時AMD已經負債累累,她一方面大刀闊斧整頓公司,另一方面換道與台積電合作,開啟高端晶片的生產。她不怕失敗,敢去賭她的生涯,其心態是:「I have nothing to lose」,勇往直前!

蘇春槐如此形容女兒:「一個人的心態改變,態度就改變,態度改變了,習慣就改變,習慣改變了,人生就改變。」

Lisa接手AMD時,其股票每股一兩塊美元,六年以後,每股高達160美元。在2018年,AMD是S&P 500指數中表現最好的股票。

Lisa的事業成功,先天的才華與後天的努力缺一不可,但還有第三因素是:她樂於助人,所以人家也樂於助她,許多人暱稱她為「蘇媽」。蘇春槐從猶太同事那裡得知猶太人用「塔木德經」(Talmud)教導後代做人處世的智慧。例如:成功不能驕傲,若驕傲會惹人妒忌,對人對己都是負面的。除外猶太人在安息日排除所有雜務,陪同孩子安靜讀書、討論,與孩子對話,很值得做為父母的借鑑。

MIT博士班畢業典禮演說摘要

Lisa演說中強調有一句非常深刻的話一直與我同行,她説決定一個人的成敗和生活,就是家庭的愛與教育。

在MIT大一這一年,我獲得了第一份本科研究簽約,就在半導體實驗室工作。第一次有機會做一些我認為了不起的事,我迷上了半導體,因為它能建造一些很小,但很複雜的東西,並且我能獨立完成。同時我意識到,我並不需要成為全班最聰明的學生,只要全心全力專注於解決實際問題,我也可以造就非凡。

曾經有人問我,MIT對妳意味著什麼?我說MIT很單純,也非常艱難,MIT的磨練是“殺不死你,必使你強大”。MIT教會我如何思考,去解決真正棘手的問題。

我有幾條小小的建議與你們分享:

第一是你做夢要做大點,相信你能改變世界。

第二是敢於冒險,有時要冒大風險,但是必須確保你會從錯中成長。我看到許多MIT的PHD為哈佛的MBA工作,這毫無道理。我立志不再為哈佛MBA工作,因為我瞭解科技,而那些人不懂。

第三也許是最重要的,我鼓勵你們去創造機遇。MIT已經給了你們最好的工具和訓練,你必須在正確的地點,正確的時間,去解決正確的問題。

我最喜歡給畢業生的建議是:找到世界性難題,挺身而出解決它們,這就是你自己創造的機遇,這才是人們所關注的,這才能讓你做的事超凡脫俗。

蘇媽的趣聞

在台積電的上機典禮上,蘇媽與大家分享一段趣聞。她早期跟陌生人問候時,經常先介紹自己:「我在chip方面工作多年,你在那裡高就?」在半導體剛開始發展時,知道它是什麼東西的人不多,知道用chip暗指半導體的人更少。於是有人接著問她:「妳的工作與potato chip有什麼關聯?」她只好忙著解釋是semiconductor chip,不是可以拿來吃的薯片。現在會這樣追問的人,是很少了。

另一件趣事是與賽車有關,F1賽車在上海舉行時,法拉利車隊也參加比賽。其新車的車頭重新出現AMD的廣告LOGO,這表示AMD重新成為法拉利車隊的頂級贊助商。

當時場外卻發生了一件有趣的事,英國天空體育台的主持人Martin Brundle正在採訪一位戴着太陽墨鏡的女士,這位女士正是AMD的執行長Lisa Su。顯然Brundle對這位科技女強人並不熟悉,他俯前邀約後卻問道:「Excuse me madam, do you speak English?」蘇姿丰不卑不亢地給他一句肯定的回答後,她還介紹自己的公司AMD提供芯片放在法拉利跑車上,並且贊助法拉利賽車之事。Brundle真是有眼不識泰山,不知道站在眼前的這位女士是大名鼎鼎的「半導體女王」,職位是AMD的CEO,也是S&P 500 公司中年薪最高的女執行長。

數不清的獎項與榮譽

2018年 美國國家工程院向其頒發美國國家工程院院士,以表彰她在SOI(Silicon on Insulator)以及產業領導上的優異表現。

2018年 台南市政府頒發「卓越市民獎」給蘇姿丰與父母蘇春槐、羅淑雅等三人。

2019年 入選彭博資訊公布的「彭博50」名單。

2020年 美國半導體產業恊會向其頒發Robert N. Noyce Award。

2020年 為《財富》雜誌評選的「商界最具影響力女性」。

2020年 入選美國藝術與科學學院。

2021年 IEEE頒發Robert N. Noyce Medal。

2021年 美國總統拜登的技術顧問委員會成員。

2021年 女性技術名人堂。

2021年 耶魯大學執行長領導力學院的領導力傳奇獎。

2021年 巴倫週刊2021年全球最佳CEO獎。

2022年 國際和平榮譽獎獲得者。

2023年 獲頒台灣亞洲大學工學名譽博士。

2023年 獲頒台灣國立清華大學名譽博士。

2023年 獲頒台灣國立陽明交通大學名譽博士。

教父與女王爭AI的天下

黃仁勳(Jensen Huang)的頭銜是「人工智慧教父」,而蘇姿丰(Lisa Su)的頭銜是「半導體女王」。下個年代將進入人工智慧(AI, Artificial Intelligence)領域。Jensen與Lisa都出生於台南,而且有表舅與表外甥女的遠親關係,但在商場上,他們兩位將是未來AI戰場上的主帥。Jensen作風比較海派大而化之,Lisa比較低調而大小兼顧,可以說各有千秋。兩位與台灣半導體系列供應公司都有緊密的良好關係,將來誰會變成AI的領頭羊,大家拭目以待⋯⋯⋯

《Little Gentle Giant》林秋成

After dinner my wife and I went to the Willow Waterhole Greenway for a 45-minutes of evening walk. The Willow Waterhole Greenway is known for its spectacular view by the lake. As approaching to the end of our walk, we met Annie who we often saw in our previous walks in the area. Even in her 90 and many wrinkles in her face, she appeared to be strong physically and mentally. She is an immigrant from Vietnam. Annie told us that she doesn’t have any children and lives by herself in a nearby apartment after her husband passed away four years ago. I asked her who will help you if you are ill. She said “I can’t afford to get sick”. Suddenly my heart just sank. Before we parted our ways, we exchanged words for mutual encouragement. Emotionally, I had to hold back my tears as I watched her slowly disappearing from the hiking trail. Profoundly I had a mixed feeling of sadness and respect toward her.

Although without any children, she remains independent and optimistic. She said she walked in the Willow Waterhole Greenway twice a day. Walk became her daily routine. To her, walk is a lifeline. Annie stands less than 5 feet tall, but her spirit and perseverance make her a little gentle giant. Truly, she is inspirational.

No need to be nostalgic for yesterday’s glory nor fearful for tomorrow’s unknown, just simply live in the present moment. I felt grateful for having this opportunity to cross my path with hers where I learned a great lesson.

Although without any children, she remains independent and optimistic. She said she walked in the Willow Waterhole Greenway twice a day. Walk became her daily routine. To her, walk is a lifeline. Annie stands less than 5 feet tall, but her spirit and perseverance make her a little gentle giant. Truly, she is inspirational.

No need to be nostalgic for yesterday’s glory nor fearful for tomorrow’s unknown, just simply live in the present moment. I felt grateful for having this opportunity to cross my path with hers where I learned a great lesson.

《從三棵木瓜的領悟》江朝雄

今年三月初,因氣候很適合植物的萌芽生長,後院所埋的廚餘,竟然很快的就冒出木瓜幼苗來。東一株,西一株,再過沒多久,在別處又看見冒出來另一株。五月初,我就把最先萌芽的那二棵木瓜樹,移植到盆子,準備好友渡長假回來後再給他種植。

轉眼三個多月過去了,這期間遇到酷熱乾旱的天氣,幾乎沒有一天下過一次像樣的大雨。漸漸地,那三棵木瓜樹的成長,不僅產生極大的差異,更帶給我十分的驚奇與領悟。本來是想將強壯碩大的二棵幼苗送給人家,將它移植到盆子裡,免得幾個月後,因其「高大」不好移植(傷根),自己留下來的是最小的那一棵,順其自然在原地成長。

只有幾個月時間,如今那最小的一棵卻變成最大的,它的樹幹粗壯,幾乎是那二棵盆栽裡的好幾倍(如照片),而且開始在開花了。由於三棵木瓜都面對同樣的烈日,接受超過人類體溫的乾旱酷暑,同一個人的澆水救助,卻長出如此鉅大的差異,真是令我覺得很稀奇!

幾經思考之後,終於讓我得到到幾點領悟。(一)買來的普通便宜土壤,根本比不上天然廚餘,轉化的天然有機土壤。盆子裡那二株瘦小的木瓜,只用買來的加工土壤,和廚餘腐化的自然有機土壤,兩者成長的果效真的差太遠了。(二)小時候,看鄉下的水牛只吃自然的草,卻長得魁武有力,耕田,拉牛車;而馬也一樣吃草,卻那麼會跑。它們的體能並不比人類吃鲍魚、人蔘差呀!(三)今年從六月中旬,就暑氣逼人,酷熱難受,至今已經超過兩個多月了。有鄉親問我,今年苦瓜、絲瓜都不會生。的確,這種連續都超過人體溫的溫度,連蜜蜂都很少見因怕中暑,苦瓜就是開花也沒有好結果;想起北部的加拿大野火,已經兩個多月了,人力➕高科技,還是難跟大自然相比!

08-24-2023 於休士頓

轉眼三個多月過去了,這期間遇到酷熱乾旱的天氣,幾乎沒有一天下過一次像樣的大雨。漸漸地,那三棵木瓜樹的成長,不僅產生極大的差異,更帶給我十分的驚奇與領悟。本來是想將強壯碩大的二棵幼苗送給人家,將它移植到盆子裡,免得幾個月後,因其「高大」不好移植(傷根),自己留下來的是最小的那一棵,順其自然在原地成長。

只有幾個月時間,如今那最小的一棵卻變成最大的,它的樹幹粗壯,幾乎是那二棵盆栽裡的好幾倍(如照片),而且開始在開花了。由於三棵木瓜都面對同樣的烈日,接受超過人類體溫的乾旱酷暑,同一個人的澆水救助,卻長出如此鉅大的差異,真是令我覺得很稀奇!

幾經思考之後,終於讓我得到到幾點領悟。(一)買來的普通便宜土壤,根本比不上天然廚餘,轉化的天然有機土壤。盆子裡那二株瘦小的木瓜,只用買來的加工土壤,和廚餘腐化的自然有機土壤,兩者成長的果效真的差太遠了。(二)小時候,看鄉下的水牛只吃自然的草,卻長得魁武有力,耕田,拉牛車;而馬也一樣吃草,卻那麼會跑。它們的體能並不比人類吃鲍魚、人蔘差呀!(三)今年從六月中旬,就暑氣逼人,酷熱難受,至今已經超過兩個多月了。有鄉親問我,今年苦瓜、絲瓜都不會生。的確,這種連續都超過人體溫的溫度,連蜜蜂都很少見因怕中暑,苦瓜就是開花也沒有好結果;想起北部的加拿大野火,已經兩個多月了,人力➕高科技,還是難跟大自然相比!

08-24-2023 於休士頓

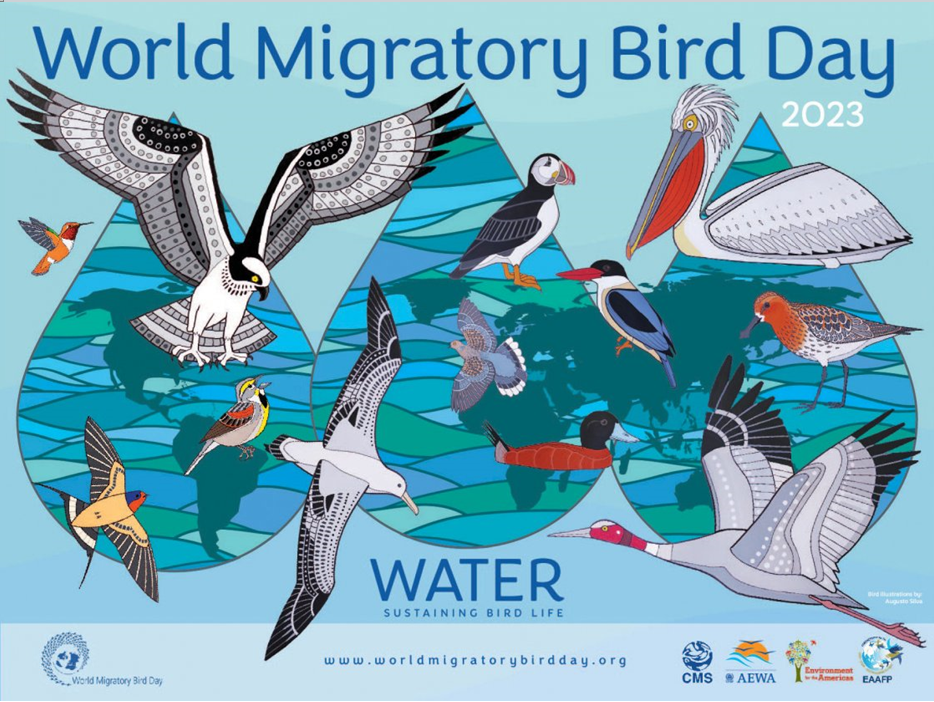

《Eagles》吳連山

1965 年Paul Simon & Art Garfunkel 在巴黎一家劇院演出時, 因緣巧合, 遇見了祕魯的印加人樂隊 (Los Incas). 他們深深的被El Condor Pasa (老鷹之歌) 這首歌吸引. 它的音樂充滿安地斯(Andes) 風情. 次年他們就邀請印加人樂隊錄製了 (老鷹之歌)的他配楽部份, 並為它填上英文的歌詞曲名為 (老鷹之歌, 如果我能夠). 收錄在他的專輯 (Old Friends Live On Stage) 內, 一夜成名. 到了70年代, Andy Williams翻唱此曲後更把這首歌推向全世界.風靡了全球的是愛楽者. 五十多年後到現在, 我也還是很喜愛這首El Condor Pasa, If I Could.

El Condor Pasa 本來是一首為反抗西班牙殖民者而作的南美祕魯印地安民歌. 原作曲者因目賭在安地斯(Andes)礦區的祕魯礦工反抗外國業主壓榨的血淚鬥爭之後, 寫下這部說唱劇. 它以濃郁充滿安地斯民族的特色音樂和奔放的歌詞, 喚醒祕魯民族認同感及反抗殖民主義.

鳥類的十二個月出生生肖, 在七月份就是老鷹. 所以如果你的生日是在七月, 你應該是一個好的傾聽對象; 也很會保守祕密. 你對一切充滿信心.你像老鷹 努力追求自由和勇氣. 是不是呢?

聽說老鷹共有68種. 大部份來自中亞或非洲. 其它地區只見到14 種(2 in North America, 9 in Central and South America, and 3 in Australia)在美國的兩種是: Bald Eagle & Golden Eagle. 其中Bald Eagle在1782年成被訂定為美國國鳥標誌. 許多人都將Bald Eagle 稱為禿鷹. 這是錯誤的. 它身體一點也不禿. 而是頭上全是白毛. 全身則為黑色. 黑白相間, 非常美麗. 稱禿 (bald) 其實是源於一個英語的舊詞:「Piebald」,意為「黑白相間的」形容詞,白色的頭尾部及黑色的身驅。原來俗名中的「Bald」白頭海鵰學名「Haliaeetus leucocephalus」前者是新拉丁語,意思就是「海鵰」;而後者也是拉丁語,意為「白頭」。有人說美國禿鷹應該稱為「白頭海鵰」才對!

Bald Eagle 大部分只吃魚. 所以都築巢在有大片水源 (如濕地,河川,湖潭和海岸), 且附近又有許多老樹的地區 (森林). 因為這樣牠們可以有充分的魚食供應, 也可以棲息生蛋 .但是, Golden Eagle 剛好相反, 它的身體羽毛是深棕色, 在頸後則有金色羽毛. 所以, 因此而命名. 牠飛得很快又精準, 所以大部分只吃小動物如野兎, 地面松鼠, 土撥鼠. 牠也吃大的動物如小鹿, 山羊, 土狼, 罐狼等. 所以喜愛住在空曠地區, 如懸崕, 山頂或山丘. 有時在草原農地, 灌木林北極苔原或針葉林區亦可發現牠. Bald Eagle 和Golden Eagle, 這兩種鷹小的時侯很相似, 不易區別. Bald Eagle大的時候會顯露它的小腿. Golden Eagle則是全身羽毛覆蓋著.

洛杉磯附近有一個村莊Big Bear Valley, (屬於 San Bernardino National Forest), 當地一群愛鳥的團隊在2012年發現一隻䧳性的的Bald Eagle 在那裡孵育. 從2017 起他們就架設攝影機追蹤這隻鷹的活動, 並將這隻鷹命名為Jackie. 2018 年一隻雄性的叫Shadow 來和她共孵蛋. 從此以後這兩隻就永遠在一起. 他們孵育的鳥很多長大後就飛離這個村莊. 但是, 牠們兩隻非常恩愛, 永遠在此地. 每次有懷孕或是在孵蛋, 新聞就大肆報導成為媒體的大主角.

2021年元月, 牠們孵育3個蛋. 快要成型時不幸被抓破, 然後被大烏鴉吃掉. YouTube上面 有放映這個影片. 看的人都很傷心. 二月時牠再生兩個蛋. 但是到三月還沒孵化完成, 其中就一個死亡, 另一個蛋孵了68天(通常是35天)也沒有孵出來. 2022年, 三月這兩隻再共生兩個蛋. 其中一個失敗, 另一個孵育成功, 命名叫spirit. 這是Jackie 和Shadow共生的第一隻䧳鷹. 到五月時, 牠第一次飛上天空, 就離開這個地區.今(2023) 年二, 三月天氣很仍冷又持續很久. 這對Jackie 和Shadow在冰天雪地互相照顧, 孵育新蛋. 其場面影片感動很多人. 很不幸的, 又沒孵化成功. 我們由衷的祝福: 牠們再”早生貴鷹”, 並請大家期待佳音. 吳連山寫

(7/6/2023)

El Condor Pasa 本來是一首為反抗西班牙殖民者而作的南美祕魯印地安民歌. 原作曲者因目賭在安地斯(Andes)礦區的祕魯礦工反抗外國業主壓榨的血淚鬥爭之後, 寫下這部說唱劇. 它以濃郁充滿安地斯民族的特色音樂和奔放的歌詞, 喚醒祕魯民族認同感及反抗殖民主義.

鳥類的十二個月出生生肖, 在七月份就是老鷹. 所以如果你的生日是在七月, 你應該是一個好的傾聽對象; 也很會保守祕密. 你對一切充滿信心.你像老鷹 努力追求自由和勇氣. 是不是呢?

聽說老鷹共有68種. 大部份來自中亞或非洲. 其它地區只見到14 種(2 in North America, 9 in Central and South America, and 3 in Australia)在美國的兩種是: Bald Eagle & Golden Eagle. 其中Bald Eagle在1782年成被訂定為美國國鳥標誌. 許多人都將Bald Eagle 稱為禿鷹. 這是錯誤的. 它身體一點也不禿. 而是頭上全是白毛. 全身則為黑色. 黑白相間, 非常美麗. 稱禿 (bald) 其實是源於一個英語的舊詞:「Piebald」,意為「黑白相間的」形容詞,白色的頭尾部及黑色的身驅。原來俗名中的「Bald」白頭海鵰學名「Haliaeetus leucocephalus」前者是新拉丁語,意思就是「海鵰」;而後者也是拉丁語,意為「白頭」。有人說美國禿鷹應該稱為「白頭海鵰」才對!

Bald Eagle 大部分只吃魚. 所以都築巢在有大片水源 (如濕地,河川,湖潭和海岸), 且附近又有許多老樹的地區 (森林). 因為這樣牠們可以有充分的魚食供應, 也可以棲息生蛋 .但是, Golden Eagle 剛好相反, 它的身體羽毛是深棕色, 在頸後則有金色羽毛. 所以, 因此而命名. 牠飛得很快又精準, 所以大部分只吃小動物如野兎, 地面松鼠, 土撥鼠. 牠也吃大的動物如小鹿, 山羊, 土狼, 罐狼等. 所以喜愛住在空曠地區, 如懸崕, 山頂或山丘. 有時在草原農地, 灌木林北極苔原或針葉林區亦可發現牠. Bald Eagle 和Golden Eagle, 這兩種鷹小的時侯很相似, 不易區別. Bald Eagle大的時候會顯露它的小腿. Golden Eagle則是全身羽毛覆蓋著.

洛杉磯附近有一個村莊Big Bear Valley, (屬於 San Bernardino National Forest), 當地一群愛鳥的團隊在2012年發現一隻䧳性的的Bald Eagle 在那裡孵育. 從2017 起他們就架設攝影機追蹤這隻鷹的活動, 並將這隻鷹命名為Jackie. 2018 年一隻雄性的叫Shadow 來和她共孵蛋. 從此以後這兩隻就永遠在一起. 他們孵育的鳥很多長大後就飛離這個村莊. 但是, 牠們兩隻非常恩愛, 永遠在此地. 每次有懷孕或是在孵蛋, 新聞就大肆報導成為媒體的大主角.

2021年元月, 牠們孵育3個蛋. 快要成型時不幸被抓破, 然後被大烏鴉吃掉. YouTube上面 有放映這個影片. 看的人都很傷心. 二月時牠再生兩個蛋. 但是到三月還沒孵化完成, 其中就一個死亡, 另一個蛋孵了68天(通常是35天)也沒有孵出來. 2022年, 三月這兩隻再共生兩個蛋. 其中一個失敗, 另一個孵育成功, 命名叫spirit. 這是Jackie 和Shadow共生的第一隻䧳鷹. 到五月時, 牠第一次飛上天空, 就離開這個地區.今(2023) 年二, 三月天氣很仍冷又持續很久. 這對Jackie 和Shadow在冰天雪地互相照顧, 孵育新蛋. 其場面影片感動很多人. 很不幸的, 又沒孵化成功. 我們由衷的祝福: 牠們再”早生貴鷹”, 並請大家期待佳音. 吳連山寫

(7/6/2023)

For more photos please visit www.friendsofbigbearvalley.org/eagles/

Paul Simon & Art Garfunkel唱 El Condor Pasa, If I Could 影片

Paul Simon & Art Garfunkel唱 El Condor Pasa, If I Could 影片

《人生“不亦樂乎!”三十三則》雅夫子

(前言: 清朝怪才金聖嘆趣作《不亦快哉三十三則》,是一篇令人讀後拍案叫絕的好文章。作者胡謅此文,也班門弄斧献醜一番!)

其一: 在倫敦大英博物館迎面走來一位多年不見舊識,與其交談甚歡,真是他鄉遇故舊,不亦樂乎!

其二: 往日清晨睡意正濃,但不得不早起趕車上班,如今退休一身輕,天天自然醒,不亦樂乎!

其三: 高爾夫球場上屢屢失桿,忽然神來之揮,打出飛球又直又遠,不亦樂乎!

其四: 每打到高爾夫球場第十三洞,經常捐獻小球給水坑。有次一桿上菓嶺,再推捍小球便搖擺美姿進洞而飛起一隻小鳥(Birdie),不亦樂乎!

其五: 在iPad上玩吃角子老虎遊戲,以無本賭注竟能一夜之間贏得數百萬,雖知是過過乾癮而已,不亦樂乎!

其六: 大學念書時投稿校刋,物理學教授讚賞拙作已悟通男女戀愛與電子學的微妙關係,心中暗自歡喜,不亦樂乎!

其七: 寄出多封情書如石沉大海,正在食不知味輾轉難眠之際,忽然她的天書下降,突覺萬里晴空,不亦樂乎!

其八: 多封求職書信如秋葉落地,被風吹得無踪無影,那知一場應聘面試之後當場被錄用,謝天謝地,不亦樂乎!

其九: 一生捉緊機會周遊列國,如今忽然發現已拜訪過將近六十個國家,能行萬里路,不亦樂乎!

其十: 地上丟滿一堆廢稿,正在思路堵塞之際,忽然文思洶湧下筆如飛,有如文殊附身,不亦樂乎!

其十一: 股市行情有如猴子在鋼琴鍵盤上跳躍,你不知它會彈出什麼曲子?偶爾老天爺幫忙,於是大珠小珠齊落盤,不亦樂乎!

其十二: 搭乘飛機到達轉機站已嚴重晩點,眼看轉機已無希望,碰巧下程飛機也嚴重慢分,負負得正剛好可以趕上,不亦樂乎!

其十三: 到百貨公司購物,發現今日全盤半價優惠,到櫃台付款時又意外得到20%額外減價,多買多賺,不亦樂乎!

其十四: 大專聯考時,考卷發下來卻一個題目也答不上,急得滿身大汗,嚇得醒來才知道原來是一場惡夢而已,不亦樂乎!

其十五: 寒流來襲全身顫抖,盛一大碗熱粥下肚,頓時全身温暖舒暢,不亦樂乎!

其十六: 炎陽髙照暑氣逼人,稍動片刻即熱汗淋漓,趕緊入浴冲涼,瞬間每個細胞都快活起來,不亦樂乎!

其十七: 台上演說乾燥乏味,又臭又長有如老媽子裹腳布,正想打盹之際演講霍然而止,不亦樂乎!

其十八: 廚中自作聰明,胡亂配菜加塩添醋不按食譜出牌,大功告成後戰戰兢兢端上成品讓家中大廚品嘗,竟然意外地被她稱讚,不亦樂乎!

其十九: 棋中車馬被困大帥告急,突然腦海湧出奇招,幾番交手後將對方團團圍困,一聲將下轉敗為勝,不亦樂乎!

其二十: 在雨林中忽見一隻piano bird展翅表演甚是精彩美麗,深感蒼天創造萬物之奇妙,不亦樂乎!

其廿一: 一大早趕到吳哥窟,靜待日出景觀,說時遲那時快,太陽剎那間從塔後東方升起,金光萬丈其美絶倫,不亦樂乎!

其廿二: 外出旅遊行程緊湊,加上飲食不慣睡眠不足,正在歸心似箭之際,發現旅程已畢,雙足踏進家門,頓覺在家千日好,不亦樂乎!

其廿三: 在Alaska想一睹北美洲最高峯Mount McKinley,等了老半天它就是不肯露臉,正想要放棄希望時,忽然雲霧盡散露出廬山真面目,不亦樂乎!

其廿四: 金聖嘆見有人斷箏不亦快哉,我卻喜見一陣疾風吹來,見風箏突升高空,不亦樂乎!

其廿五: 德州地處南部罕見飄雪,有一年冬天晨起忽見前院積雪吋許,大地穿上雪白衣裳,不亦樂乎!

其廿六: 臺灣南部夏天熱如火爐全身如焚,忽見有人由下淡水溪買個大西瓜回來,當眾切開裡面透紅既香甜又多汁,不亦樂乎!

其廿七: 前面櫃台有人正在付帳,全身搜盡就差若干零頭,不知如何進退之際,踏上一步幫他付清,贏得感激一笑,不亦樂乎!

其廿八: 餐舘服務生談吐風趣又關心週到,結帳時留下超額小費,見其開心道謝,不亦樂乎!

其廿九: 軍頭郝柏村指控有些台灣人在日據時代改用日本名字是賣國行為。有人請郝老查一查誰是中山樵與石田介雄,此乃孫中山與蔣介石的日本名字,以子之矛攻子之盾,不亦樂乎!

其三十: 觀看Rocket球賽,衹剩下五秒但尚輸一分,說時遲那時快,Rocket球員作個閃躲,轉身投進二分轉敗為勝,不亦樂乎!

其卅一: 童年與一羣好友在農忙收成之後,到田間焢土窯,枯木地瓜就地取材不費分文,地瓜悶熟之後又香又甜,飽腹之後餘味繞舌,不亦樂乎!

其卅二: 在拉斯維加斯玩吃角子老虎,老虎一時大張其口吞下大把角子,我一氣之下口唸天靈靈地靈靈,機器忽然奏起交響曲,老虎反胃吐出所吞大量角子,其伴奏音樂至妙至美,不亦樂乎!

其卅三: 年青時投稿台灣報紙副刊,以《心靜自然涼,抬頭看到的太陽也是綠油油的!》一句得到主編偏愛,認為頗有創意,不亦樂乎!

(後語: 人生應該隨時享受樂趣,果真能夠如此,那就"不亦樂乎"了!)

其一: 在倫敦大英博物館迎面走來一位多年不見舊識,與其交談甚歡,真是他鄉遇故舊,不亦樂乎!

其二: 往日清晨睡意正濃,但不得不早起趕車上班,如今退休一身輕,天天自然醒,不亦樂乎!

其三: 高爾夫球場上屢屢失桿,忽然神來之揮,打出飛球又直又遠,不亦樂乎!

其四: 每打到高爾夫球場第十三洞,經常捐獻小球給水坑。有次一桿上菓嶺,再推捍小球便搖擺美姿進洞而飛起一隻小鳥(Birdie),不亦樂乎!

其五: 在iPad上玩吃角子老虎遊戲,以無本賭注竟能一夜之間贏得數百萬,雖知是過過乾癮而已,不亦樂乎!

其六: 大學念書時投稿校刋,物理學教授讚賞拙作已悟通男女戀愛與電子學的微妙關係,心中暗自歡喜,不亦樂乎!

其七: 寄出多封情書如石沉大海,正在食不知味輾轉難眠之際,忽然她的天書下降,突覺萬里晴空,不亦樂乎!

其八: 多封求職書信如秋葉落地,被風吹得無踪無影,那知一場應聘面試之後當場被錄用,謝天謝地,不亦樂乎!

其九: 一生捉緊機會周遊列國,如今忽然發現已拜訪過將近六十個國家,能行萬里路,不亦樂乎!

其十: 地上丟滿一堆廢稿,正在思路堵塞之際,忽然文思洶湧下筆如飛,有如文殊附身,不亦樂乎!

其十一: 股市行情有如猴子在鋼琴鍵盤上跳躍,你不知它會彈出什麼曲子?偶爾老天爺幫忙,於是大珠小珠齊落盤,不亦樂乎!

其十二: 搭乘飛機到達轉機站已嚴重晩點,眼看轉機已無希望,碰巧下程飛機也嚴重慢分,負負得正剛好可以趕上,不亦樂乎!

其十三: 到百貨公司購物,發現今日全盤半價優惠,到櫃台付款時又意外得到20%額外減價,多買多賺,不亦樂乎!

其十四: 大專聯考時,考卷發下來卻一個題目也答不上,急得滿身大汗,嚇得醒來才知道原來是一場惡夢而已,不亦樂乎!

其十五: 寒流來襲全身顫抖,盛一大碗熱粥下肚,頓時全身温暖舒暢,不亦樂乎!

其十六: 炎陽髙照暑氣逼人,稍動片刻即熱汗淋漓,趕緊入浴冲涼,瞬間每個細胞都快活起來,不亦樂乎!

其十七: 台上演說乾燥乏味,又臭又長有如老媽子裹腳布,正想打盹之際演講霍然而止,不亦樂乎!

其十八: 廚中自作聰明,胡亂配菜加塩添醋不按食譜出牌,大功告成後戰戰兢兢端上成品讓家中大廚品嘗,竟然意外地被她稱讚,不亦樂乎!

其十九: 棋中車馬被困大帥告急,突然腦海湧出奇招,幾番交手後將對方團團圍困,一聲將下轉敗為勝,不亦樂乎!

其二十: 在雨林中忽見一隻piano bird展翅表演甚是精彩美麗,深感蒼天創造萬物之奇妙,不亦樂乎!

其廿一: 一大早趕到吳哥窟,靜待日出景觀,說時遲那時快,太陽剎那間從塔後東方升起,金光萬丈其美絶倫,不亦樂乎!

其廿二: 外出旅遊行程緊湊,加上飲食不慣睡眠不足,正在歸心似箭之際,發現旅程已畢,雙足踏進家門,頓覺在家千日好,不亦樂乎!

其廿三: 在Alaska想一睹北美洲最高峯Mount McKinley,等了老半天它就是不肯露臉,正想要放棄希望時,忽然雲霧盡散露出廬山真面目,不亦樂乎!

其廿四: 金聖嘆見有人斷箏不亦快哉,我卻喜見一陣疾風吹來,見風箏突升高空,不亦樂乎!

其廿五: 德州地處南部罕見飄雪,有一年冬天晨起忽見前院積雪吋許,大地穿上雪白衣裳,不亦樂乎!

其廿六: 臺灣南部夏天熱如火爐全身如焚,忽見有人由下淡水溪買個大西瓜回來,當眾切開裡面透紅既香甜又多汁,不亦樂乎!

其廿七: 前面櫃台有人正在付帳,全身搜盡就差若干零頭,不知如何進退之際,踏上一步幫他付清,贏得感激一笑,不亦樂乎!

其廿八: 餐舘服務生談吐風趣又關心週到,結帳時留下超額小費,見其開心道謝,不亦樂乎!

其廿九: 軍頭郝柏村指控有些台灣人在日據時代改用日本名字是賣國行為。有人請郝老查一查誰是中山樵與石田介雄,此乃孫中山與蔣介石的日本名字,以子之矛攻子之盾,不亦樂乎!

其三十: 觀看Rocket球賽,衹剩下五秒但尚輸一分,說時遲那時快,Rocket球員作個閃躲,轉身投進二分轉敗為勝,不亦樂乎!

其卅一: 童年與一羣好友在農忙收成之後,到田間焢土窯,枯木地瓜就地取材不費分文,地瓜悶熟之後又香又甜,飽腹之後餘味繞舌,不亦樂乎!

其卅二: 在拉斯維加斯玩吃角子老虎,老虎一時大張其口吞下大把角子,我一氣之下口唸天靈靈地靈靈,機器忽然奏起交響曲,老虎反胃吐出所吞大量角子,其伴奏音樂至妙至美,不亦樂乎!

其卅三: 年青時投稿台灣報紙副刊,以《心靜自然涼,抬頭看到的太陽也是綠油油的!》一句得到主編偏愛,認為頗有創意,不亦樂乎!

(後語: 人生應該隨時享受樂趣,果真能夠如此,那就"不亦樂乎"了!)

《青春嶺》江朝雄

所有成人都走過青春嶺,

雖然各有不同感受與心情。

有甜酸苦辣不同的回應,

但都曾在青春嶺上自由行。

xxxxxxxxxxxxxxx

所羅門王三千宮女在侍候,

東方帝王宮女人數也很多。

成千未受青睞者終生折騰難受,

有誰關注她們的人權與自由!?

xxxxxxxxxxxxxxxx

1930年代的老歌-青春嶺,

帶給人們青春的氣息,

激勵對生命的熱情洋溢,

也帶給長者美好的回憶。

~江朝雄

雖然各有不同感受與心情。

有甜酸苦辣不同的回應,

但都曾在青春嶺上自由行。

xxxxxxxxxxxxxxx

所羅門王三千宮女在侍候,

東方帝王宮女人數也很多。

成千未受青睞者終生折騰難受,

有誰關注她們的人權與自由!?

xxxxxxxxxxxxxxxx

1930年代的老歌-青春嶺,

帶給人們青春的氣息,

激勵對生命的熱情洋溢,

也帶給長者美好的回憶。

~江朝雄

《忍份》蔡淑媛

忍份 蔡淑媛

我上小學讀的是高雄市三民區「三民國校」(1921~2021建校百年) 。五年級的時候,從別班轉過來一個女生名喚「忍份」。她長得單薄瘦弱,臉色蒼白。上課的時候常常顯出疲倦的神色,老師問她問題,她不是低著頭悶不吭聲,就是音量小得像蚊子叫。老師指定我當助教輔導她。那年我被選做班長,命定是全班的「管家婆」~帶領同學灑掃教室﹑排桌椅﹑分配值日生﹑整理花園(每班分一小塊校園地,每年舉行栽種花草比賽。)班長不但是小頭目,而且要一馬當先,任勞任怨。

老師指派「忍份」歸我負責。最先引起我注意的,是她那麼奇怪的名字。多麼不同於「芳美」、「麗花」、「淑娟」、「秀蘭」等小女孩溫靜賢淑,漂亮優雅的名字啊!我跑去問老師,「忍份」是什麼意思。老師想了片刻,輕輕地對我說:「〞忍份〝是台灣話, 就是忍守本份,也有認命的意思。」 認命?認什麼命?我不大明白。但是我也沒敢再問下去,因為怕老師嫌我囉嗦。

忍份上學常常遲到。當全班升旗完畢,走回教室以後,她才像火車頭一樣,衝鋒陷陣地跑進來。她蓬髮散亂,滿頭大汗,驚慌且又狼狽。當老師罰她站黑板的時候,她的頭低到幾乎要碰到地上,淚水滲著汗水一路滴下來。因為有「輔導」她的責任,有一天我問她,為什麼老遲到?是不是常睡過頭?

「誰睡過頭?」她抬起頭,瞪著眼,很不甘願地嚷出來~「我每天五點就起來。」話一說完,眼淚一直串掉下來,她舉起手臂用衣袖拭淚,我發現布沿已經舊得發毛退色。

「五點起來怎麼還會遲到呢?」我大惑不解。我家住在「三鳳中街」中段,離學校大約一里路。我每天早上七點起床,拖拖拉拉走到學校還來得及參加升旗典禮前的早自習。

「我要煮飯、掃地、洗衣服、餵豬以後才能來學校。」她又恢復了低弱的語調。

「妳媽媽早上怎麼讓妳做這麼多事?她為什麼不自己煮飯﹑餵豬?」她沒有回答我的問題。雖然從未見過面,我已經開始對她母親有意見。我內心想著,給女兒取這麼一個難聽的名字,又不煮飯洗衣的母親,一定是個「歹老母」。

「妳家住在哪裡?」我問她。

「窪(lab)仔底。」

「窪仔底在哪裡?」

她用手比比學校的東北方,「出校門,過馬路往那邊走,有一條溪仔,妳知不知道?」我搖搖頭。

「溪仔過去有一條圳溝,再過去是蕃薯園,蕃薯園後邊有一排竹林,我家就在竹叢後邊。」隨著她的比劃手勢,我一路想下去,最後我內心的結論是~她住在地球的另一端。

「從妳家到學校要走多久?」我繼續追問下去。

「差不多要一個小時。」她輕輕地回答。

經過了那次對話以後,我和忍份的感情比以前更接近了。我約了幾個住在街上的同學,開始往她家跑。我們走過有綠蔭垂岸的清溪,跳過流水淙淙的圳溝,越過蕃薯園,穿過風吹時會伊歪作響的竹林,最後才會到達她家那棟有黃土曬穀場,窄窄木板門戶的農舍。她母親經常穿著台灣式的對襟衫褲,態度不算很親切,但也還不冷淡。忍份對她母親的吩咐指派絕對服從,令人覺得她對母親透著一份生疏與畏懼。相對於我,她是太乖順了。我並非壞孩子,但有時在家會跟母親一來一往「鬥嘴鼓」,招來母親「無大無細」的輕斥。

我們在忍份厝後土坪上「焢土窯」,還幫她養雞又餵豬,竹林蔭裡一群十一﹑二歲的大女孩快樂地追逐呼叫。忍份暫時也忘記了沈重的家務,跟我們鬧成一團。五、六年級的暑假,我們往「窪仔底」跑得最勤,一去就玩盡了長長的日午到黃昏。

我們升上了初一之後,她沒繼續升學。每日清晨,她和母親輪流用扁擔挑著兩大竹籃青菜,一路呼呼喝喝地沿街叫賣。再過一年,她母親已不大出來,由她一人肩挑重擔。她個子原本細小,菜擔又重,把她壓得彎腰駝背,看起來幾乎像個十歲左右的「細漢囡仔」。她經常挑著菜擔停在我家門口的「亭仔腳」(騎樓),輕聲呼喚我母親:「歐巴桑,欲買菜無?」

母親聽到後立刻就放下手邊的工作,一大把一大把地買。忍份要送母親幾根蔥,母親極力推辭,一面說「不用這樣,不用這樣,妳留著賣,可多賺幾『仙』錢。」一大一小會站在那裡拉扯老半天。

忍份沿街叫賣常常惹來警察的干涉。有一次我親眼看到她挑著菜籃跑,警察在後面一路追。她人矮腳短菜擔又重,不到幾秒就被那個高大的警察逮到。兇惡的警察大聲斥責她,她忍著一泡眼淚不敢回話。警察罵完了還嫌「無夠氣」,出手抓過掛在扁擔上的秤仔,「喀察」一聲,折成兩半。警察臨去前還拋下一句狠話,「下次再被我捉到,就把妳關起來」。警察轉過身準備離開時,我正好趕到她身邊,她一看到我,強忍了一陣的眼淚終於流下來。

忍份總算申請到了一個菜攤位,從那時起,她不必再沿街奔波。舊式「菜市仔」很不衛生,鐵皮厝頂,遮得了日頭卻躲不過風雨。菜市仔內到處濕淋淋,菜攤後垃圾成堆,群蠅亂飛。下雨天,忍份還得穿上雨衣做生意。雖然如此,還是比在路邊被警察追逐怒罵好得多。一兩年下來,她已練就一番賣菜的本事,每回問她,她總說生意還不錯。

初三上學期某一個下午母親叫我去買菜。已經接近收攤時份,生意清淡,我站在攤邊跟她說話,她忽然迸出了這麼一句話:

「我要結婚了。」她說完就低下頭,好像做了見不得人的事。我嚇了一跳,以為聽錯,趕緊問她:「妳說誰要結婚了?」

「我」她還是低著頭又說:「跟我『阿兄』。」那一剎那我完全愣住,兄妹要結婚,有沒有搞錯?她看出了我的疑惑,趕快接下去說:是跟她的「養」兄結婚,她是被那個家庭抱來養大的「媳婦仔」(童養媳)。

「妳有阿兄,我們怎麼都沒見過?」

「他在外面『四界』亂『趖』(ㄙㄜˇ)做『竹雞仔』她的頭幾乎壓到胸前,停了片刻她又接下去說:「這是我養母的意思,她認為,結了婚他就會收心留在家裡,不會再四界去『放蕩』。」我心情很慌亂,卻說不出緣由。只覺得頭殼內有一壺滾水在「強強滾」。

我再去菜市場買菜的時候,距離上次時間已經過去一年多。忍分挺著一個西瓜肚正手忙腳亂地做生意,我只過去打了個招呼。我正上高中,穿著白衫黑裙名校的制服,意氣風發地過著女學生的青春歲月,而我這位小學同學,忍份正認命地為生活而奔波。

一九七五年第一次從美國返鄉,特意到菜市場探望這位小學故人。那是我們分開十年後再度見面。忍份形容憔悴,背已微駝。她一眼就認出了我,拋下了手邊的工作一把拉住我。她那份欣喜與激動,我言語難以形容。她甚至拖著我,往隔壁攤位去推銷。她激動地說:「看,這是我的同學,伊對美國留學回來『擱無給我放欲記』。」

可憐的忍份,童養媳生涯原已不幸,半生肩負著全家生活的重擔。自嘆命薄,自覺卑微,連老同學回來相看也當成是光榮體面的「代誌」。我對她的同情更添加了幾分。

她告訴我已經有了三個孩子。大女兒已經二十歲,學「洋裁」。老二是兒子,學「車床」。老三也是男孩,讀小學。我問她「養兄」有沒有依照養母的心願,結婚以後改邪歸正留在家裡,她嘆了一口氣說:「他那裡會留在家裡?他有時半夜爬窗進來,把我糟蹋『歸半暝』,天未明又跳窗逃走。」

「怎麼會這樣?」

「他說欠人賭債,仇人追殺。」

「妳養母呢?身體還好?」

「她去年已經『過身』去。等到死,伊眼睛不願閉。」

「妳沒通知妳阿兄,應該說是妳先生?」

「不知道他跑到哪裡去,怎麼通知?」隔了片刻,她眼神黯淡地補了一句:「也有可能早已被仇家殺死了。」

「一夜夫妻百世恩」?「千世修來共枕眠」?這樣被「送作堆」的丈夫,有什麼恩情可言?跟忍份還說著話,一個長髮披肩,風姿妙曼的少女走近前來。忍份臉上的陰霾立刻一掃而光。

「這是我女兒阿玲,快叫蔡阿姨,她從美國回來看我們。」

匆匆二十年又過。再度回到台灣,卻已景物多變,人事全非。當年清溪竹篁相掩映的「窪仔底」早已高樓林立,車水馬龍。忍份的舊家已失去了蹤跡。如果她還健在,可能已經兒孫成群。如果她能把那幾分菜園守到最後才變賣,該已苦盡甘來生活無慮。但是回顧從前她那麼辛酸的半生歲月,被犧牲掉的婚姻幸福,是不是用晚來的一點財富就能彌補?也有可能那份田產她並無名份,早被浪子尪婿賣掉花光。

又是二十多年過去了。如今海天遠隔,只能在內心默默祈祝~但願故人無恙,後會有期,能再度歡樂相聚共憶童年時光。 (2023年7月修訂)

我上小學讀的是高雄市三民區「三民國校」(1921~2021建校百年) 。五年級的時候,從別班轉過來一個女生名喚「忍份」。她長得單薄瘦弱,臉色蒼白。上課的時候常常顯出疲倦的神色,老師問她問題,她不是低著頭悶不吭聲,就是音量小得像蚊子叫。老師指定我當助教輔導她。那年我被選做班長,命定是全班的「管家婆」~帶領同學灑掃教室﹑排桌椅﹑分配值日生﹑整理花園(每班分一小塊校園地,每年舉行栽種花草比賽。)班長不但是小頭目,而且要一馬當先,任勞任怨。

老師指派「忍份」歸我負責。最先引起我注意的,是她那麼奇怪的名字。多麼不同於「芳美」、「麗花」、「淑娟」、「秀蘭」等小女孩溫靜賢淑,漂亮優雅的名字啊!我跑去問老師,「忍份」是什麼意思。老師想了片刻,輕輕地對我說:「〞忍份〝是台灣話, 就是忍守本份,也有認命的意思。」 認命?認什麼命?我不大明白。但是我也沒敢再問下去,因為怕老師嫌我囉嗦。

忍份上學常常遲到。當全班升旗完畢,走回教室以後,她才像火車頭一樣,衝鋒陷陣地跑進來。她蓬髮散亂,滿頭大汗,驚慌且又狼狽。當老師罰她站黑板的時候,她的頭低到幾乎要碰到地上,淚水滲著汗水一路滴下來。因為有「輔導」她的責任,有一天我問她,為什麼老遲到?是不是常睡過頭?

「誰睡過頭?」她抬起頭,瞪著眼,很不甘願地嚷出來~「我每天五點就起來。」話一說完,眼淚一直串掉下來,她舉起手臂用衣袖拭淚,我發現布沿已經舊得發毛退色。

「五點起來怎麼還會遲到呢?」我大惑不解。我家住在「三鳳中街」中段,離學校大約一里路。我每天早上七點起床,拖拖拉拉走到學校還來得及參加升旗典禮前的早自習。

「我要煮飯、掃地、洗衣服、餵豬以後才能來學校。」她又恢復了低弱的語調。

「妳媽媽早上怎麼讓妳做這麼多事?她為什麼不自己煮飯﹑餵豬?」她沒有回答我的問題。雖然從未見過面,我已經開始對她母親有意見。我內心想著,給女兒取這麼一個難聽的名字,又不煮飯洗衣的母親,一定是個「歹老母」。

「妳家住在哪裡?」我問她。

「窪(lab)仔底。」

「窪仔底在哪裡?」

她用手比比學校的東北方,「出校門,過馬路往那邊走,有一條溪仔,妳知不知道?」我搖搖頭。

「溪仔過去有一條圳溝,再過去是蕃薯園,蕃薯園後邊有一排竹林,我家就在竹叢後邊。」隨著她的比劃手勢,我一路想下去,最後我內心的結論是~她住在地球的另一端。

「從妳家到學校要走多久?」我繼續追問下去。

「差不多要一個小時。」她輕輕地回答。

經過了那次對話以後,我和忍份的感情比以前更接近了。我約了幾個住在街上的同學,開始往她家跑。我們走過有綠蔭垂岸的清溪,跳過流水淙淙的圳溝,越過蕃薯園,穿過風吹時會伊歪作響的竹林,最後才會到達她家那棟有黃土曬穀場,窄窄木板門戶的農舍。她母親經常穿著台灣式的對襟衫褲,態度不算很親切,但也還不冷淡。忍份對她母親的吩咐指派絕對服從,令人覺得她對母親透著一份生疏與畏懼。相對於我,她是太乖順了。我並非壞孩子,但有時在家會跟母親一來一往「鬥嘴鼓」,招來母親「無大無細」的輕斥。

我們在忍份厝後土坪上「焢土窯」,還幫她養雞又餵豬,竹林蔭裡一群十一﹑二歲的大女孩快樂地追逐呼叫。忍份暫時也忘記了沈重的家務,跟我們鬧成一團。五、六年級的暑假,我們往「窪仔底」跑得最勤,一去就玩盡了長長的日午到黃昏。

我們升上了初一之後,她沒繼續升學。每日清晨,她和母親輪流用扁擔挑著兩大竹籃青菜,一路呼呼喝喝地沿街叫賣。再過一年,她母親已不大出來,由她一人肩挑重擔。她個子原本細小,菜擔又重,把她壓得彎腰駝背,看起來幾乎像個十歲左右的「細漢囡仔」。她經常挑著菜擔停在我家門口的「亭仔腳」(騎樓),輕聲呼喚我母親:「歐巴桑,欲買菜無?」

母親聽到後立刻就放下手邊的工作,一大把一大把地買。忍份要送母親幾根蔥,母親極力推辭,一面說「不用這樣,不用這樣,妳留著賣,可多賺幾『仙』錢。」一大一小會站在那裡拉扯老半天。

忍份沿街叫賣常常惹來警察的干涉。有一次我親眼看到她挑著菜籃跑,警察在後面一路追。她人矮腳短菜擔又重,不到幾秒就被那個高大的警察逮到。兇惡的警察大聲斥責她,她忍著一泡眼淚不敢回話。警察罵完了還嫌「無夠氣」,出手抓過掛在扁擔上的秤仔,「喀察」一聲,折成兩半。警察臨去前還拋下一句狠話,「下次再被我捉到,就把妳關起來」。警察轉過身準備離開時,我正好趕到她身邊,她一看到我,強忍了一陣的眼淚終於流下來。

忍份總算申請到了一個菜攤位,從那時起,她不必再沿街奔波。舊式「菜市仔」很不衛生,鐵皮厝頂,遮得了日頭卻躲不過風雨。菜市仔內到處濕淋淋,菜攤後垃圾成堆,群蠅亂飛。下雨天,忍份還得穿上雨衣做生意。雖然如此,還是比在路邊被警察追逐怒罵好得多。一兩年下來,她已練就一番賣菜的本事,每回問她,她總說生意還不錯。

初三上學期某一個下午母親叫我去買菜。已經接近收攤時份,生意清淡,我站在攤邊跟她說話,她忽然迸出了這麼一句話:

「我要結婚了。」她說完就低下頭,好像做了見不得人的事。我嚇了一跳,以為聽錯,趕緊問她:「妳說誰要結婚了?」

「我」她還是低著頭又說:「跟我『阿兄』。」那一剎那我完全愣住,兄妹要結婚,有沒有搞錯?她看出了我的疑惑,趕快接下去說:是跟她的「養」兄結婚,她是被那個家庭抱來養大的「媳婦仔」(童養媳)。

「妳有阿兄,我們怎麼都沒見過?」

「他在外面『四界』亂『趖』(ㄙㄜˇ)做『竹雞仔』她的頭幾乎壓到胸前,停了片刻她又接下去說:「這是我養母的意思,她認為,結了婚他就會收心留在家裡,不會再四界去『放蕩』。」我心情很慌亂,卻說不出緣由。只覺得頭殼內有一壺滾水在「強強滾」。

我再去菜市場買菜的時候,距離上次時間已經過去一年多。忍分挺著一個西瓜肚正手忙腳亂地做生意,我只過去打了個招呼。我正上高中,穿著白衫黑裙名校的制服,意氣風發地過著女學生的青春歲月,而我這位小學同學,忍份正認命地為生活而奔波。

一九七五年第一次從美國返鄉,特意到菜市場探望這位小學故人。那是我們分開十年後再度見面。忍份形容憔悴,背已微駝。她一眼就認出了我,拋下了手邊的工作一把拉住我。她那份欣喜與激動,我言語難以形容。她甚至拖著我,往隔壁攤位去推銷。她激動地說:「看,這是我的同學,伊對美國留學回來『擱無給我放欲記』。」

可憐的忍份,童養媳生涯原已不幸,半生肩負著全家生活的重擔。自嘆命薄,自覺卑微,連老同學回來相看也當成是光榮體面的「代誌」。我對她的同情更添加了幾分。

她告訴我已經有了三個孩子。大女兒已經二十歲,學「洋裁」。老二是兒子,學「車床」。老三也是男孩,讀小學。我問她「養兄」有沒有依照養母的心願,結婚以後改邪歸正留在家裡,她嘆了一口氣說:「他那裡會留在家裡?他有時半夜爬窗進來,把我糟蹋『歸半暝』,天未明又跳窗逃走。」

「怎麼會這樣?」

「他說欠人賭債,仇人追殺。」

「妳養母呢?身體還好?」

「她去年已經『過身』去。等到死,伊眼睛不願閉。」

「妳沒通知妳阿兄,應該說是妳先生?」

「不知道他跑到哪裡去,怎麼通知?」隔了片刻,她眼神黯淡地補了一句:「也有可能早已被仇家殺死了。」

「一夜夫妻百世恩」?「千世修來共枕眠」?這樣被「送作堆」的丈夫,有什麼恩情可言?跟忍份還說著話,一個長髮披肩,風姿妙曼的少女走近前來。忍份臉上的陰霾立刻一掃而光。

「這是我女兒阿玲,快叫蔡阿姨,她從美國回來看我們。」

匆匆二十年又過。再度回到台灣,卻已景物多變,人事全非。當年清溪竹篁相掩映的「窪仔底」早已高樓林立,車水馬龍。忍份的舊家已失去了蹤跡。如果她還健在,可能已經兒孫成群。如果她能把那幾分菜園守到最後才變賣,該已苦盡甘來生活無慮。但是回顧從前她那麼辛酸的半生歲月,被犧牲掉的婚姻幸福,是不是用晚來的一點財富就能彌補?也有可能那份田產她並無名份,早被浪子尪婿賣掉花光。

又是二十多年過去了。如今海天遠隔,只能在內心默默祈祝~但願故人無恙,後會有期,能再度歡樂相聚共憶童年時光。 (2023年7月修訂)

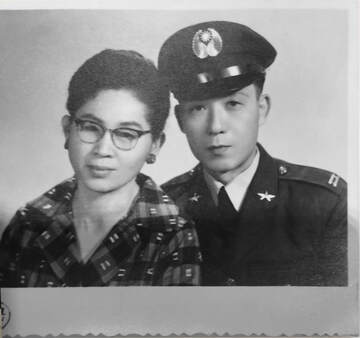

《人工智慧教父黃仁勳》雅夫子

台灣囝仔黃仁勳

黃仁勳(Jensen Huang)於1963年出生於台灣台南市,是位台裔美籍企業家,圖形晶片公司Nvidia(輝達)的共同創辦人與執行長。他與哥哥在1972年被父母送到美國投靠舅舅,就讀於肯達基州一間教會寄宿學校。這間學校在當時有一些不良少年就讀,Jensen雖然是全校年紀最小的男生,但憑著優異成績出眾,甚至幫助其他同學唸書,因此沒有受到那些混混們欺侮。當時每個月都透過錄音帶與父母聯繫,彼此報告生活近況。黃仁勳回想那段往事,十分感動。這是那個年代,一部份台灣小留學生的人生寫照。

Jensen自小就學會獨立生活,才十幾歲就去Denny’s餐廳打工,洗碗、端盤子,當服務生等工作。本來個性內向的他,由此學會如何與陌生人相處與溝通,並養成他能屈能伸的處世風格。他認為「韌性」是一個人事業成敗的重要因素之一。

當年他讀寄宿學校時,同學之間打架閙事是家常便飯,他的一位室友身上就留下許多打架傷疤。Jensen勸他少跟人家打架,並且幫助他讀書做功課,兩人因此成為朋友。這位學兄也勉勵他常做運動強健體魄,引發他愛打桌球。十五歲時,Jensen就獲得少年桌球全球公開賽第三名。運動也幫助他養成做事專注與自律的行事風格。

在求學期間,他遇到的女生,年紀經常比他大。他在十七歲時遇見現在的太太Lori,大他二歲,介紹自己時,沒有道出自己的真實年齡,幸而太太後來既往不究。認識之後,兩人一起搭檔做實驗,週末時約她一起做功課。不久之後,兩人成為情侶,形影不離。

Jensen回憶在向太太求婚之夜,發生了一件終身難忘的意外事件。當時Jensen在AMD任職,在那年聖誕夜,公司有個晚會,他選擇在這別具意義的浪漫之夜向Lori求婚,完成人生一個重要里程碑,卻想不到在返程時,因為陸地結冰導致車子打滑,造成嚴重車禍。當時Jensen全身是血,差點送命,幸而Lori只有輕微擦傷而已,後來兩人圓滿結婚,謝天謝地!

如前所述,Jensen曾在超微公司(AMD)任職,而AMD現任執行長蘇姿丰(Lisa Su)與黃仁勳卻有親戚關係。Lisa的父親蘇春槐是台南望族成員,母親羅淑雅是羅伯沐的女兒。Jensen的母親是羅釆秀,而羅伯沐與羅釆秀是兄妹關係。有趣的是Lisa手下的AMD與Jensen手下的Nvidia是AI領域的兩大公司,而兩人都是台南人。

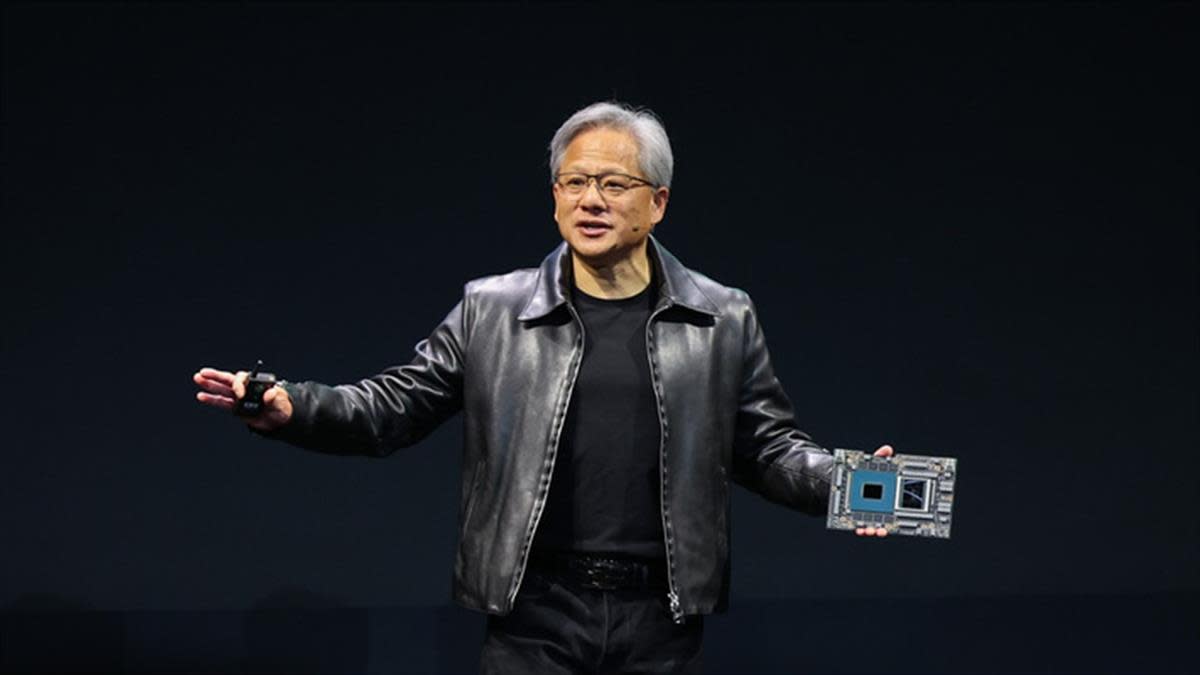

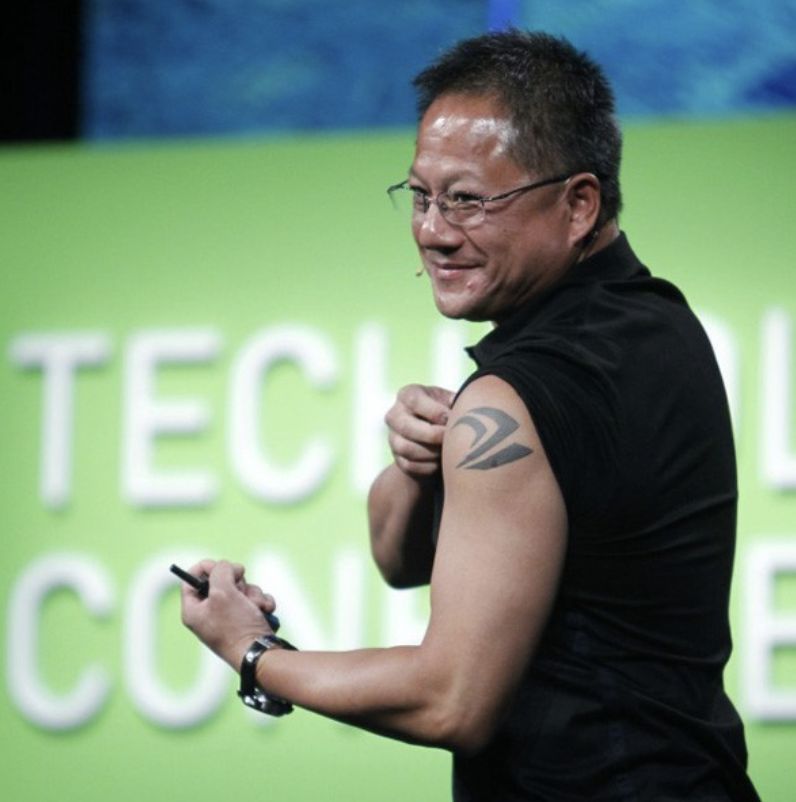

Jensen喜歡顯示自己左肩上的「Nvidia Logo」給人家看。此事的來龍去脈如下:

有一次Jensen與員工討論:「如果Nvidia的股價漲到100美元時,該做點什麼事?」當時有不同的意見,包括剃個光頭,把頭髪染成藍色等等,而Jensen最後説他會紋個剌身留念。2008年,兒子開車帶他去紋Nvidia的Logo,Jensen只記得這個紋身「真的很痛」!

台大畢業典禮演講大要

黃仁勳一開頭,用閩南語與全場聽眾拉近距離,贏得一陣掌聲,然後改用英語演講。他説十多年前,第一次訪問台大時,看到台大的陳博士用Nvidia的顯卡插在PC主機板上,走道上開著好幾台大同電扇在散熱,當時用這套自己組裝的設備在做量子物理模擬實驗,Jensen形容這個畫面特別有台灣特色。陳博士對他說:「黃先生,因為你的產品,讓我能追尋我的志業。」這句話至今仍讓他感動不已。

那一年是1984年,IBM與Apple開啟了個人電腦革命。然而目前是一個更複雜的世界,你們的挑戰更多了 。四十年後的今天,我們發明了AI(人工智慧),例如自動駕駛或辨識X光影像的AI軟體,為電腦自動化打開了大門,也開啟了價值數兆美元的產業,大家不要錯過這個難得的良機。

讓我跟你們講三個關於Nvidia的故事,這些故事決定今日Nvidia的產業。

我們創辦Nvidia來打造加速計算,但發現起步時其架構策略錯了。我跟日本顧主SEGA的CEO說:Nvidia開發方向錯了,我們無法履行合約,但我們需要SEGA的資金,不然Nvidia就要倒閉了。讓我很驚訝的是,他竟然同意我的看法。因為有了這條活路,我們打造了RIVA 128,公司又起死回生。面對自己犯下的錯,並以謙虛的態度向他人求助,這兩個態度挽救了Nvidia免於倒閉。

第二個故事 - 在2007年,Nvidia發表了CUDA GPU加速計算,它能加速科學運算、物理模擬、影像處理的應用。但要與行之多年,採用CPU運算模型的IBM System 360競爭,創造另外一片新天地,難度甚高。由於CUDA的額外成本非常高,Nvidia的利潤多年來表現欠佳,投資的股東懷疑CUDA的前景,希望我們換道易轍,但我們仍然堅持原來想走的路線。

我們堅信加速運算的時代終將來臨,經過向全球推廣CUDA,接著各式應用開始出現。從震測處理、分子動力學、粒子物理學、流體動力學到影像處理,先後一一使用我們的技術,AI的研究者發現了他們的好侶伴CUDA。現在AI革命開始了,Nvidia是全球AI開發者的引擎,這個故事告訴我們:為了實現願景必然要忍受痛苦與經歷磨難。

(註:CUDA, Compute Unified Device Architecture, 是Nvidia所推出的一種軟硬體整合技術,它透過GPU可以進行圖像處理之外的運算與其他功能。)

第三個故事是有關市場的取捨,Nvidia當年也有機會進入手機市場,它是個成熟的市場,我們有能力去爭取這個市佔率,但我們沒有這麼做,而決定放棄這個市場。

Nvidia的使命是要去開創一款新電腦,它與眾不同,能解決一般電腦無法處理的問題,我們決定全力以赴,做出獨特的貢獻。我們放棄去走別人已經走過的老路 ,而要去走出一條全新的大道。譬如我們開創一款新型的電腦,為機器人的AI演算提供服務。有策略的撤退與放棄,正確與適時的取捨,不也是成功的核心嗎?

「你想創造什麼呢?不管是什麼,跟我們一樣跑起來追逐它吧!跑起來,別用走的。記住,不論你在奔走覓食,或是躲避被掠食。

我希望這段話可以用中文講,大家可以聽得懂。」

(原演講稿 - What will you create? Whatever it is, run after it like we did. Run. Don’t walk. Remember, either you’re running for food, or you are running from being food.

I hope that part can be translated into Chinese so that everyone can understand.)

結果是各說各話:有人把它譯為「跑起來掠食,或是努力奔跑免得成為掠食者的食物。」帶有警告「大家若不夠兇就會被吃掉」的信息,有點扭曲原來只是鼓勵大家不可怠慢的善意。看樣子,需要Jensen去進修中文,再由自己用中文說出這段話,以免大家聽不太懂。

旁語:

黃家二三事

Jensen被人問到小時候做過最調皮的事是什麼?他竟回答,有一天晚上去游泳池,發 現附近有汽油,便把它倒進游泳池,再用打火機將它點燃,整個游泳池瞬間燃燒起來,他用「那景色好美啊!」來形容,還開玩笑表示「隨後我就跳進火海去了」十足的一位頑童!

最近他到台灣訪問演講,記者問他為什麼老是穿著黑色皮衣,他回答:「黑色好配其他顏色的衣服,可以節省許多時間。」又有人問他台灣天氣很熱,穿上皮衣不會覺得太熱嗎?他半開玩笑地回答:「我很酷(cool),不覺得熱!」引得眾人哈哈大笑。

他的兒子黃勝斌(Spencer Huang)大學畢業後,曾與朋友合資在台北信義區開一間酒吧。吧內設有東方情調的涼亭。他在創業之前,先去打工實習,瞭解酒吧經營的種種細節,並設計APP管理產品庫存,利用大數據瞭解顧客消費模式。在善用科技管理之下,酒吧經營有成,開業首年就獲得《富比士》(Forbes)亞洲50間最佳酒吧之一的評價。

Spencer不靠老爸光環,自哈佛商學院畢業後,就出來創業,頗有父親當年打天下的氣魄。黃仁勳在十七歲時,現在的太太問他將來要追求什麼夢想,他説要在三十歲時當公司的CEO。果然在他三十歲時當上自創公司Nvidia的CEO。看樣子,有其父必有其子,我們期待將來這對父子帶來更驚人有趣的故事。

黃仁勳(Jensen Huang)於1963年出生於台灣台南市,是位台裔美籍企業家,圖形晶片公司Nvidia(輝達)的共同創辦人與執行長。他與哥哥在1972年被父母送到美國投靠舅舅,就讀於肯達基州一間教會寄宿學校。這間學校在當時有一些不良少年就讀,Jensen雖然是全校年紀最小的男生,但憑著優異成績出眾,甚至幫助其他同學唸書,因此沒有受到那些混混們欺侮。當時每個月都透過錄音帶與父母聯繫,彼此報告生活近況。黃仁勳回想那段往事,十分感動。這是那個年代,一部份台灣小留學生的人生寫照。

Jensen自小就學會獨立生活,才十幾歲就去Denny’s餐廳打工,洗碗、端盤子,當服務生等工作。本來個性內向的他,由此學會如何與陌生人相處與溝通,並養成他能屈能伸的處世風格。他認為「韌性」是一個人事業成敗的重要因素之一。

當年他讀寄宿學校時,同學之間打架閙事是家常便飯,他的一位室友身上就留下許多打架傷疤。Jensen勸他少跟人家打架,並且幫助他讀書做功課,兩人因此成為朋友。這位學兄也勉勵他常做運動強健體魄,引發他愛打桌球。十五歲時,Jensen就獲得少年桌球全球公開賽第三名。運動也幫助他養成做事專注與自律的行事風格。

在求學期間,他遇到的女生,年紀經常比他大。他在十七歲時遇見現在的太太Lori,大他二歲,介紹自己時,沒有道出自己的真實年齡,幸而太太後來既往不究。認識之後,兩人一起搭檔做實驗,週末時約她一起做功課。不久之後,兩人成為情侶,形影不離。

Jensen回憶在向太太求婚之夜,發生了一件終身難忘的意外事件。當時Jensen在AMD任職,在那年聖誕夜,公司有個晚會,他選擇在這別具意義的浪漫之夜向Lori求婚,完成人生一個重要里程碑,卻想不到在返程時,因為陸地結冰導致車子打滑,造成嚴重車禍。當時Jensen全身是血,差點送命,幸而Lori只有輕微擦傷而已,後來兩人圓滿結婚,謝天謝地!

如前所述,Jensen曾在超微公司(AMD)任職,而AMD現任執行長蘇姿丰(Lisa Su)與黃仁勳卻有親戚關係。Lisa的父親蘇春槐是台南望族成員,母親羅淑雅是羅伯沐的女兒。Jensen的母親是羅釆秀,而羅伯沐與羅釆秀是兄妹關係。有趣的是Lisa手下的AMD與Jensen手下的Nvidia是AI領域的兩大公司,而兩人都是台南人。

Jensen喜歡顯示自己左肩上的「Nvidia Logo」給人家看。此事的來龍去脈如下:

有一次Jensen與員工討論:「如果Nvidia的股價漲到100美元時,該做點什麼事?」當時有不同的意見,包括剃個光頭,把頭髪染成藍色等等,而Jensen最後説他會紋個剌身留念。2008年,兒子開車帶他去紋Nvidia的Logo,Jensen只記得這個紋身「真的很痛」!

台大畢業典禮演講大要

黃仁勳一開頭,用閩南語與全場聽眾拉近距離,贏得一陣掌聲,然後改用英語演講。他説十多年前,第一次訪問台大時,看到台大的陳博士用Nvidia的顯卡插在PC主機板上,走道上開著好幾台大同電扇在散熱,當時用這套自己組裝的設備在做量子物理模擬實驗,Jensen形容這個畫面特別有台灣特色。陳博士對他說:「黃先生,因為你的產品,讓我能追尋我的志業。」這句話至今仍讓他感動不已。

那一年是1984年,IBM與Apple開啟了個人電腦革命。然而目前是一個更複雜的世界,你們的挑戰更多了 。四十年後的今天,我們發明了AI(人工智慧),例如自動駕駛或辨識X光影像的AI軟體,為電腦自動化打開了大門,也開啟了價值數兆美元的產業,大家不要錯過這個難得的良機。

讓我跟你們講三個關於Nvidia的故事,這些故事決定今日Nvidia的產業。

我們創辦Nvidia來打造加速計算,但發現起步時其架構策略錯了。我跟日本顧主SEGA的CEO說:Nvidia開發方向錯了,我們無法履行合約,但我們需要SEGA的資金,不然Nvidia就要倒閉了。讓我很驚訝的是,他竟然同意我的看法。因為有了這條活路,我們打造了RIVA 128,公司又起死回生。面對自己犯下的錯,並以謙虛的態度向他人求助,這兩個態度挽救了Nvidia免於倒閉。

第二個故事 - 在2007年,Nvidia發表了CUDA GPU加速計算,它能加速科學運算、物理模擬、影像處理的應用。但要與行之多年,採用CPU運算模型的IBM System 360競爭,創造另外一片新天地,難度甚高。由於CUDA的額外成本非常高,Nvidia的利潤多年來表現欠佳,投資的股東懷疑CUDA的前景,希望我們換道易轍,但我們仍然堅持原來想走的路線。

我們堅信加速運算的時代終將來臨,經過向全球推廣CUDA,接著各式應用開始出現。從震測處理、分子動力學、粒子物理學、流體動力學到影像處理,先後一一使用我們的技術,AI的研究者發現了他們的好侶伴CUDA。現在AI革命開始了,Nvidia是全球AI開發者的引擎,這個故事告訴我們:為了實現願景必然要忍受痛苦與經歷磨難。

(註:CUDA, Compute Unified Device Architecture, 是Nvidia所推出的一種軟硬體整合技術,它透過GPU可以進行圖像處理之外的運算與其他功能。)

第三個故事是有關市場的取捨,Nvidia當年也有機會進入手機市場,它是個成熟的市場,我們有能力去爭取這個市佔率,但我們沒有這麼做,而決定放棄這個市場。

Nvidia的使命是要去開創一款新電腦,它與眾不同,能解決一般電腦無法處理的問題,我們決定全力以赴,做出獨特的貢獻。我們放棄去走別人已經走過的老路 ,而要去走出一條全新的大道。譬如我們開創一款新型的電腦,為機器人的AI演算提供服務。有策略的撤退與放棄,正確與適時的取捨,不也是成功的核心嗎?

「你想創造什麼呢?不管是什麼,跟我們一樣跑起來追逐它吧!跑起來,別用走的。記住,不論你在奔走覓食,或是躲避被掠食。

我希望這段話可以用中文講,大家可以聽得懂。」

(原演講稿 - What will you create? Whatever it is, run after it like we did. Run. Don’t walk. Remember, either you’re running for food, or you are running from being food.

I hope that part can be translated into Chinese so that everyone can understand.)

結果是各說各話:有人把它譯為「跑起來掠食,或是努力奔跑免得成為掠食者的食物。」帶有警告「大家若不夠兇就會被吃掉」的信息,有點扭曲原來只是鼓勵大家不可怠慢的善意。看樣子,需要Jensen去進修中文,再由自己用中文說出這段話,以免大家聽不太懂。

旁語:

- 也許我們可以用Nvidia的AI晶片,去創造一個「中英翻譯大師」,看大師如何翻譯這段爭論的文章。

- 最近AMD推出新的AI晶片,要與Nvidia競爭人工智慧天下。黃仁勳也許要修改他在台大的演講稿為「Even “RUN” not enough, you need “FLY UP!“」

黃家二三事

Jensen被人問到小時候做過最調皮的事是什麼?他竟回答,有一天晚上去游泳池,發 現附近有汽油,便把它倒進游泳池,再用打火機將它點燃,整個游泳池瞬間燃燒起來,他用「那景色好美啊!」來形容,還開玩笑表示「隨後我就跳進火海去了」十足的一位頑童!

最近他到台灣訪問演講,記者問他為什麼老是穿著黑色皮衣,他回答:「黑色好配其他顏色的衣服,可以節省許多時間。」又有人問他台灣天氣很熱,穿上皮衣不會覺得太熱嗎?他半開玩笑地回答:「我很酷(cool),不覺得熱!」引得眾人哈哈大笑。

他的兒子黃勝斌(Spencer Huang)大學畢業後,曾與朋友合資在台北信義區開一間酒吧。吧內設有東方情調的涼亭。他在創業之前,先去打工實習,瞭解酒吧經營的種種細節,並設計APP管理產品庫存,利用大數據瞭解顧客消費模式。在善用科技管理之下,酒吧經營有成,開業首年就獲得《富比士》(Forbes)亞洲50間最佳酒吧之一的評價。

Spencer不靠老爸光環,自哈佛商學院畢業後,就出來創業,頗有父親當年打天下的氣魄。黃仁勳在十七歲時,現在的太太問他將來要追求什麼夢想,他説要在三十歲時當公司的CEO。果然在他三十歲時當上自創公司Nvidia的CEO。看樣子,有其父必有其子,我們期待將來這對父子帶來更驚人有趣的故事。

《我個人喜愛的七段錦》江朝雄

近來常聽到周邊的友人說,晚上的睡眠有障礙,他們大都是已退休的朋友,只有少數的還在工作。就後者來說,或許會因工作上的壓力...等複雜因素,偶爾影響睡眠。而退休的人,既沒有工作壓力,生活理當輕鬆愜意,一覺睡到天亮雞啼,但事實並非想像般的容易,因為「人」是個腦筋複雜,心理不很單純的「個體」。

網路上常見有人分享吃某些食物,或按摩xx穴位,或睡前做些輕鬆的柔軟操,練瑜珈.....等等以幫助睡眠。上述幾項除了瑜珈外,我都試過,也體會到它的確對睡眠有幫助,在此分享我個人喜歡的「七段錦」。(東方健身武術有「八段錦」,個人覺得較複雜難做,我只取我喜愛且易學的三招)它是集我從小到大所領受的,幾年前,我睡前所做的是甩手運動五百下以上,但近來則改成較多動作的七段錦。

1)騎馬樁步:兩腳分開比肩略寬,左手握拳,右手用掌,會合胸前,同時兩膝半蹲成騎馬姿勢。(似東方硬拳的起式,也如八段錦的騎馬回頭看姿勢)。做5次。

2)頂天立地:左手向上用力高舉,同時右手向下用力壓地做5次,換右手向上高舉,左手向下壓地做5次。(也可做10次,依個人狀況而定,此式也是八段錦的一招。記得十幾年前郭正泉同鄉在活動中心也教大家鍊習此動作。)

3)甩手運動200下: 兩腳分開,與肩同寬。逢五,逢十兩手向上甩高,同時腳跟離地。(也可多做100下,200下,視個人體能狀況)。

4)站立蛙泳:左腳在前,右腳在後,兩手平舉,站着游蛙式,當向前游時,後腳腳跟要離地。做10次,然後換右腳在前,左腳在後,也做10次。

5)太極拳雲手:太極拳是東方武術的一種柔拳,也是一種運動。招式很多像金雞獨立,白鶴亮翅,左右倒攆猴,斜飛式,....。但我最喜歡的是「雲手」,

因為我們人走路運動都是像前,後退移動就不常做,像螃蟹橫行走路更少,雲手剛好可補充我們平日運動的缺失。也接續了前面站立蛙泳,兩腳前後移動後的左右腳步移動。此式兩手類似抱著排球在胸前上下翻滾,同時兩腳向左右跨步移動。向左右各移動10步。

6)鳴天鼓:此式也是八段錦的一招。其法是兩手心下方掩兩耳朵,用五指輕輕敲打後腦勺及其下方的後頸部至少50下。因掩耳的關係,敲打時聲音很像敲鼓。

7)按摩頭部及腳底:現今電動按摩器非常方便,頭部按摩頭頂(即兩耳朵向上延伸的頂部,及太陽穴,及後頸枕骨兩旁,頭髮邊際有兩個明顯的凹陷的風池穴,(幾乎與耳垂平行的地方)以及甲狀腺,腳底則按摩二點,1.兩腳腳底中心。2.兩腳母趾與腳底連接處的著地部分。(按摩這一項,隨時都可以做,我個人習慣在就寢前做,從頭到腳,每次僅需3-5分鐘。)